![]() カレッジ日誌(過去ログ)

カレッジ日誌(過去ログ)

|

■「戦争は一人、せいぜい少数の人間がボタン一つ押すことで一瞬にし

て起せる。平和は無数の人間の辛抱強い努力なしには建設できない。このことにこそ、平和の道徳的優越性がある」(丸山眞男 )、■震災・原発情報リンク「IMAGINE!

イマジン」)、■加藤「『国際歴史探偵』の20年」、加藤編『ゾルゲ事件史料集成——太田耐造関係文書』 全10巻(不二出版、2018年7月第1巻所収、加藤解説「ゾルゲ事件研究と『太田耐造文書』」),.「日本のコロナ対応にみる731部隊・100部隊の影」,

■「戦争は一人、せいぜい少数の人間がボタン一つ押すことで一瞬にし

て起せる。平和は無数の人間の辛抱強い努力なしには建設できない。このことにこそ、平和の道徳的優越性がある」(丸山眞男 )、■震災・原発情報リンク「IMAGINE!

イマジン」)、■加藤「『国際歴史探偵』の20年」、加藤編『ゾルゲ事件史料集成——太田耐造関係文書』 全10巻(不二出版、2018年7月第1巻所収、加藤解説「ゾルゲ事件研究と『太田耐造文書』」),.「日本のコロナ対応にみる731部隊・100部隊の影」,

情報の海におぼれず、情報の森から離れず、批判的知性のネットワ ークを!

アメリカのソフトパワー喪失から、世界の知の布置状況はどう変わるのか?

2025.6.1 ● 日本でもよく知られた、「ソフト・パワー」論の創始者、ジェセフ・ナイ教授が亡くなりました。20世紀「パクス・ アメリカーナ」を可能にしたのは、軍事力と経済力というハードパワーばかりでなく、自由と民主主義、法の支配と人権、人種差別撤廃や人道援助など、文化や価値観の影響力と国際的信頼を得るソフトパワーによるものだ、というのがナイ教授の国際政治学でした。ハーバード大学行政大学院ケネディ・スクールの学長を長く務め、日米関係では「ナイ=アーミテージ・レポート」で知られました。ケネディ・スクールには、世界中から多くの政治家や外交官志望の若者たちが集い、クリントン政権時には国防次官補をつとめ、ナイの存在そのものが、彼の理論とともに、ヘゲモニーを可能にするソフトパワーでした。21世紀の開始にあたって、私が19世紀機動戦・20世紀陣地戦に続く21世紀情報戦論を唱えたのも、アントニオ・グラムシのヘゲモニー論とナイ教授のソフトパワー論を、接合したものでした。

アメリカーナ」を可能にしたのは、軍事力と経済力というハードパワーばかりでなく、自由と民主主義、法の支配と人権、人種差別撤廃や人道援助など、文化や価値観の影響力と国際的信頼を得るソフトパワーによるものだ、というのがナイ教授の国際政治学でした。ハーバード大学行政大学院ケネディ・スクールの学長を長く務め、日米関係では「ナイ=アーミテージ・レポート」で知られました。ケネディ・スクールには、世界中から多くの政治家や外交官志望の若者たちが集い、クリントン政権時には国防次官補をつとめ、ナイの存在そのものが、彼の理論とともに、ヘゲモニーを可能にするソフトパワーでした。21世紀の開始にあたって、私が19世紀機動戦・20世紀陣地戦に続く21世紀情報戦論を唱えたのも、アントニオ・グラムシのヘゲモニー論とナイ教授のソフトパワー論を、接合したものでした。

● トランプ2.0内閣の登場と、ナイ教授の喪失に合わせたかのように、アメリカにおける「知の大脱走=エクソダス」が始まりました。ソ連・東欧現存社会主義に対抗し崩壊させた、20世紀アメリカの「多様性 (Diversity)、公平性 (Equity)、包括性 (Inclusion)」のソフトパワー は、いったいどこに向かうのでしょうか? トランプによるDEI攻撃の象徴として、ハーバード大学が政府予算と助成金・契約をばっさり削られたほか、アメリカ全土で留学生や研究者のビザがストップされそうです。大学に留学生名簿の提出を求め、そのSNSでの発言をチェックし、イスラエル・パレスチナ戦争での「反ユダヤ主義」及びトランプ政権への態度を調べると公言しています。中国からの留学生については、中国共産党との関係や専攻領域・研究テーマもチェックするといいます。ちょうどアメリカの大学の卒業期で、9月からの新学期に向けて、新規の留学希望者の手続きがストップしてSNSの検閲が語られ、75%ともいうアメリカからの脱走を希望する外国人研究者・留学生を、カナダやヨーロッパ、オーストラリア・ニュージーランドや香港・シンガポール・日本などの大学・研究機関が、受入の意向を表明しています。研究資金の潤沢なもう一つの大国・中国もありますが、言論・思想の自由は大いに疑問です。世界の知的星座の布置状況(コンステレーション)は、様変わりするのでしょうか。

● 日本の文部科学省は、ハーバードなど米国の大学研究者・学生の受入に積極的です。ただし、日本の留学・研究環境がアメリカに匹敵する、それ以上であると、当の研究者・学生から評価されなければ、日本人の帰国者以外は、多くはないでしょう。日本語の障壁もあり、少人数でも受け入れできれば好ましいことですが、果たして日本の閉鎖的で単色の大学・研究機関は、DEIの中で育ち輝いてきた世界最先端の研究者・学生に、満足してもらえるでしょうか。アニメ・漫画と円安便乗ツーリズム以外の、日本のソフトパワーの力が問われます。折から日本学術会議を法人化する法案が通ると、学術知への政府の監視と規制が強まります。それでなくとも、国立大学法人化以降どんどん予算が削減され、ポスドクの就職先が狭く厳しくなった国です。世界の研究者・学生に魅力ある、自由で多様性に満ちた、学園を作るには、まずは大学の自治と学問の自由、研究予算と人材育成が不可欠です。

● トランプの強権的横暴は、大学だけではありません。就任時の停戦公約からどんどん離れる、ウクライナと中東の戦争の放置、世界貿易を揺るがす保護貿易・関税の終わりのない混乱を作り出しています。米国議会は、上下院とも共和党が多数のトランプ与党ですが、それでも国内経済の悪化や官公庁の 乱暴な縮小・定員削減には、共和党員でも賛同しない議員が出てきます。なによりも、大統領・議会とならぶ各級裁判所が、トランプの思惑通りの政策遂行に、ブレーキをかけています。ただし、連邦最高裁は、第一期トランプ政権時に保守派を多数にしてきましたから、アメリカ政治の魂というべき立法・行政・司法の権力分立も、トランプ独裁への防壁になり得るかどうか、予断を許しません。日米交渉の主導権もトランプで、どうやら、対中強硬政策・国家安全保障の名目での軍事費増大と結びつきそうです。

乱暴な縮小・定員削減には、共和党員でも賛同しない議員が出てきます。なによりも、大統領・議会とならぶ各級裁判所が、トランプの思惑通りの政策遂行に、ブレーキをかけています。ただし、連邦最高裁は、第一期トランプ政権時に保守派を多数にしてきましたから、アメリカ政治の魂というべき立法・行政・司法の権力分立も、トランプ独裁への防壁になり得るかどうか、予断を許しません。日米交渉の主導権もトランプで、どうやら、対中強硬政策・国家安全保障の名目での軍事費増大と結びつきそうです。

● 世論調査では、石破内閣支持率は20パーセントの危険水域に。そこに、米価の政治ゲームで小泉進次郎農相が参入し、与野党の境界を、かき回しています。主食の前年比二倍の物価高で、国民生活の根幹が揺らいでいます。コメを買えない88%の一人親家庭や老人孤独死も増えています。与党の政治資金改革棚上げや、立憲民主党との大連立風年金改革、野党の参院選向けパフォーマンスで足並みが乱れ決められない選択的夫婦別姓、トランプ関税の行方や国防費増要求でがらりと環境条件の変わる世界史的激動のまっただ中で、片隅の国の貧しい政治は、まもなく東京都議選・参院選です。トランプは、プーチンや習近平に似た政敵粛清を進めようとしています。しかしアメリカ国民の中には、まだナイのソフトパワーを信じるに足る抵抗があります。それに比すれば、日本は、残念ながら無力・無抵抗です。

● 獣医学の小河孝教授とコラボした共著『731部隊と100部隊ーー知られざる人獣共通感染症研究部隊』(花伝社)に続いて、2024年9月に、獣医学者の小河孝さん、歴史学者の松野誠也さんと共著で、『検証・100部隊ーー関東軍軍馬防疫廠の細菌戦研究』という書物を刊行しました。やや高価な学術書ですが、本サイトに幾度か寄せられた、旧100部隊員の遺言を受けた「匿名読者」との対話編も入っていますので、多くの皆さんに読んでいただければと願います。さらに共著の私の担当分「第3章 情報戦としての細菌戦」の一部を、映像や画像で読みやすくアレンジした

獣医学の小河孝教授とコラボした共著『731部隊と100部隊ーー知られざる人獣共通感染症研究部隊』(花伝社)に続いて、2024年9月に、獣医学者の小河孝さん、歴史学者の松野誠也さんと共著で、『検証・100部隊ーー関東軍軍馬防疫廠の細菌戦研究』という書物を刊行しました。やや高価な学術書ですが、本サイトに幾度か寄せられた、旧100部隊員の遺言を受けた「匿名読者」との対話編も入っていますので、多くの皆さんに読んでいただければと願います。さらに共著の私の担当分「第3章 情報戦としての細菌戦」の一部を、映像や画像で読みやすくアレンジした![]() 愛知大学オンライン「平和学」講義資料にしたところ、731部隊・100部隊に関心を持つ中国やロシアを含む受講者に、大変好評でした。

愛知大学オンライン「平和学」講義資料にしたところ、731部隊・100部隊に関心を持つ中国やロシアを含む受講者に、大変好評でした。

● 2024年6月1日(土曜日)、東京・目白の学習院大学で、日本平和学会の平和文化研究会として、尾崎・ゾルゲ研究会もコラボして、劇団民芸・木下順二作「オットーと呼ばれる日本人」の合評会を兼ねた研究会を開きました。第6回尾崎=ゾルゲ研究会(OS通信号外)となります。 ● 第6回 尾崎=ゾルゲ研究会研究会 「尾崎=ゾルゲ事件と『オットーと呼ばれる日本人』との交錯をめぐって」 報告1 20世紀共産主義の総括へ―『オットーと呼ばれる日本人』劇評1島村輝(フェリス女学院大学教授) 報告2 レ・コミュニストとは何者であったのか?―『オットーと呼ばれる日本人』劇評2鈴木規夫(愛知大学教授)、討論 加藤哲郎(一橋大学名誉教授) 、司会 渡辺守雄(筑紫女学園大学教授)。渓流斎日乗さんの参加記が出ています。

● 尾崎=ゾルゲ研究資料蒐集、聞き取り調査などの実施について引き続き、是非ともご協力のほどお願い申し上げます。ご用の向きは、以下の事務局へご一報頂ければと存じます。 尾崎=ゾルゲ研究会事務局:愛知大学名古屋校舎鈴木規夫研究室気付 norioszk@vega.aichi-u.ac.jp/ 20221107os@gmail.com

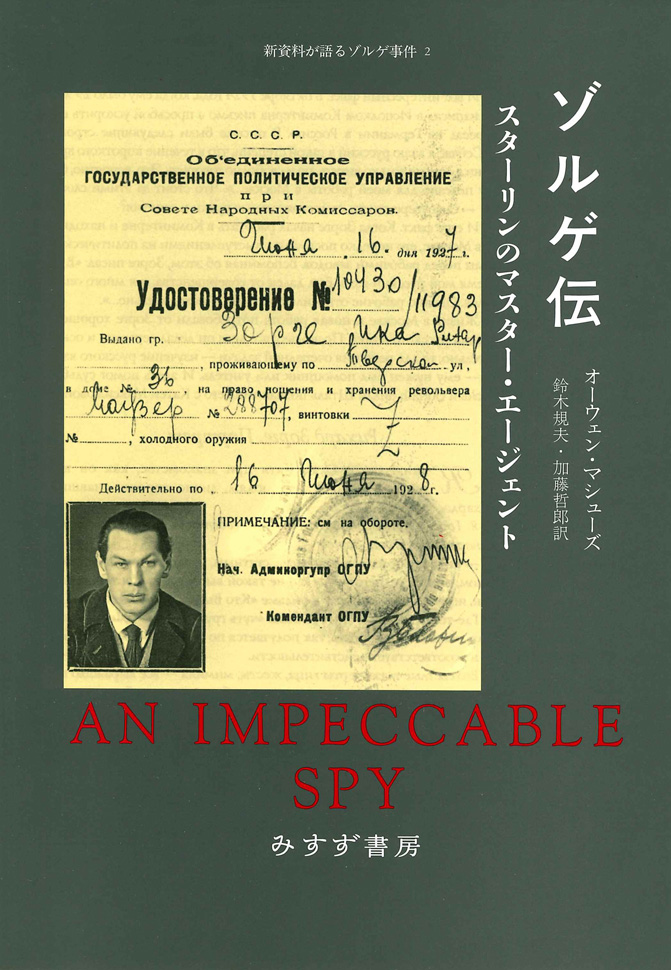

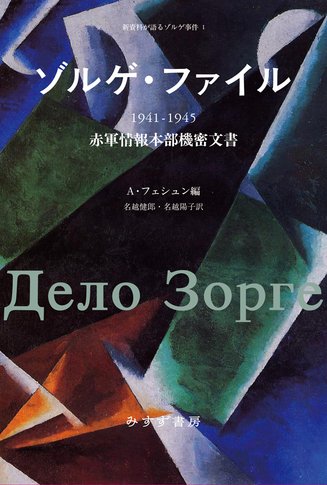

● 私が代表をつとめる尾崎=ゾルゲ研究会のシリーズ第一弾、A・フェシュン編・名越健郎・名越洋子訳『ゾルゲ・ファイル 1941−1945 赤軍情報本部機密文書』(みすず書房)、を刊行した延長上で、シリーズ第二弾のオーウェン・マシューズ著、鈴木規夫・加藤哲郎訳『ゾルゲ伝 スターリンのマスター・エージェント』(みすず書房)が刊行しました。

私が代表をつとめる尾崎=ゾルゲ研究会のシリーズ第一弾、A・フェシュン編・名越健郎・名越洋子訳『ゾルゲ・ファイル 1941−1945 赤軍情報本部機密文書』(みすず書房)、を刊行した延長上で、シリーズ第二弾のオーウェン・マシューズ著、鈴木規夫・加藤哲郎訳『ゾルゲ伝 スターリンのマスター・エージェント』(みすず書房)が刊行しました。

「等身大のゾルゲ解明へーー尾崎=ゾルゲ研究会発会主旨」(毎日新聞、2022年2月13日夕刊)

シリーズ「新資料が語るゾルゲ事件」尾崎=ゾルゲ研究会編(みすず書房)

アンドレイ・フェシュン著、名越健郎・名越陽子訳『ゾルゲ・ファイル 1941−1945』(みすず書房)

「蘇るスパイ・ゾルゲ」(『週刊朝日』2022年11月11日号)

「スパイ事件 公表から80年 ゾルゲにソ連側が不信感 機密文書まとめた資料集邦訳」(毎日新聞夕刊2022年12月14日)

「伝説のスパイ ゾルゲの謎に迫る、刑死から78年、書籍続々」(朝日新聞夕刊2023年1月20日)

明治大学平和教育登戸研究所資料館 第13回企画展講演会:加藤哲郎「ゾルゲ事件についての最新の研究状況」(2023年5月![]() )(映像編)

)(映像編)![]() (論文編)

(論文編)

「岸惠子主演『真珠湾前夜』が可能にした学術的ゾルゲ事件研究」(みすず書房HP、2023年5月18日)

<土曜訪問インタビュー>「プーチンの原点は ゾルゲ研究から ウクライ ナ侵攻探る」 加藤哲郎さん(一橋大名誉教授)(中日・東京新聞2023年6月3日)

ゾルゲ事件研究深化、愛知大文庫開設を計画 寄贈資料すでに1000点(中日新聞7月27日夕刊トップ)

<記者がたどる戦争>ゾルゲ事件(北海道新聞、2023年8月11・12・13日)

毎日新聞『ゾルゲ伝』書評:岩間陽子「極東と欧州、同時代の歴史が融合」(2023年7月22日)

読売新聞『ゾルゲ伝』書評:井上正也「大物スパイ 成功と孤独」(2023年9月1日)

東京新聞「ゾルゲ事件の新証言 自白強要や拷問なかった、元特高警察の男性の生々しい記録が見つかる 戦時中のスパイ捜査」(2023年9月18日)

北海道新聞「ゾルゲ事件」捜査つづる遺稿集 元特高警察の男性遺族、愛知大教授に寄贈」(2023年11月9日)

東京新聞「ゾルゲ事件、特高警察の取り調べ記録を「研究に役立てて」 主任警部の遺稿集を遺族が愛知大に寄贈」

● 2024年アメリカ大統領選投票直後の11月7日は、リヒアルト・ゾルゲと尾崎秀実が1944年に国防保安法違反ほかで死刑に処されて80周年でした。私たちの尾崎=ゾルゲ研究会は、11月6−9日に、中国やロシアからゲストを招き、 愛知大学人文科学研究所と共同で、国際ワークショップ「ユーラシア大陸の秩序再編とインテリジェンスをめぐって」を開きました。加藤哲郎「ゾルゲ事件研究の現段階」(「要旨」と配付資料、当日報告パワポ)、上海師範大学・蘇智良教授「上海から東京へ:陳翰笙のインテリジェンス生涯」、モスクワ大学A・フェシュン教授の「尾崎とゾルゲとの個人的・事務的関係 」の3本が基調報告されました。中国からは陳麗菲 、洪小夏、徐静波、馬軍、徐青、臧志軍氏ら、日本から長堀祐造、田嶋信雄、 鈴木規夫、名越健郎、清水亮太郎氏らの報告と討論が行われました。詳しくは、● 24年11月の国際会議の直後、名越健郎さんの文春新書『ゾルゲ事件ーー80年目の真実』が公刊されました。最新の研究成果を盛り込んだ、格好の入門書です。是非ご参照ください。4月26日(土)に、尾崎=ゾルゲ研では、名越さんを囲み合評会を開催しました(茗荷谷・拓殖大学)。詳しくは、尾崎=ゾルゲ研究会ホームページをご覧ください。渓流斎日乗さんの「若い優秀な研究者が現れた」という参加記が出ています。私の健康上の問題もあり、名越さんには、OS研共同代表になっていただきました。

![]()

![]() 本学には、以下のようなセクションがあります。学びを志す方は、 どちらのドアからでも、ご自由にお入り下さい。

本学には、以下のようなセクションがあります。学びを志す方は、 どちらのドアからでも、ご自由にお入り下さい。

![]()

新総合カリキュラム(2020年1月、大学院レベルの専修コースに再編しました)

情報学研究室(必修カリキュラム、 リンク集処理センターと歴史探偵収集センターが両輪です)

政治学研究室(総合カリキュラム、永久保存版論文・エッセイ多数収録)

現代史研究室(総合カリキュラム、日本現代史、旧ソ連秘密資料もあります)

情報収集センター (本学の目玉で特別研究室731部隊『「飽食した悪魔」の戦後』特集、「現代史の謎解き」「国際歴史探偵」の宝庫、データベース「旧ソ 連日本人粛清犠牲者・候補者一覧」「在独日本人反帝グループ関係者名簿 」「旧ソ連秘密資料センター」などが入っています!)

■イマジンIMAGINE!(3.11FUKUSHIMA後更新)、■Global IMAGINE、■IMAGINE GALLERY、■「戦争の記憶」 (番外

「大正生れの歌(2018年版) 」「100人の地球村 」)

特別研究室731部隊研究・『「飽食した悪魔」の戦後』特集:「2019年の尋ね人」=731部隊結核班長「二木秀雄」、元北海道副知事「長友浪男」について、情報をお寄せください! ( 戦医研論文、「731部隊と旧優生保護法強制不妊手術を結ぶ優生思想(you tube)」

学術論文データベ ース、図書館 (書評の部屋、エッセイ集カレッジ日誌(過去ログ) 、「98-06ベルリン便り」「99-12 メキシコ便り」「パンデミックの政治学2009」、「 「竹久 夢二探訪記」もあります) )

国際交流センター (Global Netizen College

only in English

![]() Since Aug.15,1997で、2020年1月に大幅改訂しました。開設以来の、ちょっと嬉しく恥ずかしい話。WWW上の学術サイトを紹介するメール マガジン"Academic Resource Guide"第3号「Guide & Review」で、本HPが学術研究に有用な「定番」サイトに選ばれました。ありがたく また光栄なことで、今後も「定番」の名に恥じないよう、充実・更新に励みます。同 サイトは、学術研究HPの総合ガイドになっていますから、ぜひ一度お試しを! 「Yahoo Japan」では「社会科学/政 治学」で注目

Since Aug.15,1997で、2020年1月に大幅改訂しました。開設以来の、ちょっと嬉しく恥ずかしい話。WWW上の学術サイトを紹介するメール マガジン"Academic Resource Guide"第3号「Guide & Review」で、本HPが学術研究に有用な「定番」サイトに選ばれました。ありがたく また光栄なことで、今後も「定番」の名に恥じないよう、充実・更新に励みます。同 サイトは、学術研究HPの総合ガイドになっていますから、ぜひ一度お試しを! 「Yahoo Japan」では「社会科学/政 治学」で注目![]() クールサイトに登録され、特別室「テル コ・ビリチ探索記」が「今日のオススメ」に、「IMAGINE! イマジン」が「今週のオススメ」に入りました。「LYCOS JAPAN」では「政治 学・政治思想」のベストサイトにされていましたが、いつのまにか検索サイトごと「Infoseek」に買収され、「学び・政治思想 」でオススメ・マークを頂いたようです。『エコノミスト』では、 なぜか「イ ンターネットで政治学」の「プロ」にされましたが、河合塾の「研究者インフォー メーション 政治学」では「もっとも充実した政治学関係HP」、早稲田塾の「Good Professor」では、「グローバ ル・シチズンのための情報政治学を発信」という評価をいただきました。「日経新聞・I Tニュース」では「学術 サイトとしては異常な?人気サイトのひとつ」として、「リクルート進学ネッ ト」にも顔を出し、「インターネットで時空を超える大学教員」なんて紹介されました。朝日新聞社アエラ・ムック『マスコミに 入る』で、元勤務先一橋大学の私のゼミナールが、なぜか「マスコミに強い大学 」のゼミ単位東日本代表に選ばれ「堅実・純粋な感 性」を養う「社会への関心が高い『問題意識』の強い学生が集う」ゼミナール として紹介されました。「 ナレッジステーション 」には、「政治学 ・おすすめ本」を寄せています。早稲田大学客員教授の時に、共同通信配信全国地方紙掲載「こんにち話」で「国際歴史探偵 」と認定していただき、法政大学大原社会問題研究所で「『国際歴史探偵』の20年」を話させていただきました。その後、中部大学「アリーナ」誌で、なぜスターリン批判に入ったかの1970年代の話とモスクワ日本人粛清に関わるアメリカ共産党日本人部の話を、その延長上で「等身大のゾルゲ事件研究」について、毎日新聞と東京新聞のインタビューに答えています。恥ずかしながら、ありがとうございました。

クールサイトに登録され、特別室「テル コ・ビリチ探索記」が「今日のオススメ」に、「IMAGINE! イマジン」が「今週のオススメ」に入りました。「LYCOS JAPAN」では「政治 学・政治思想」のベストサイトにされていましたが、いつのまにか検索サイトごと「Infoseek」に買収され、「学び・政治思想 」でオススメ・マークを頂いたようです。『エコノミスト』では、 なぜか「イ ンターネットで政治学」の「プロ」にされましたが、河合塾の「研究者インフォー メーション 政治学」では「もっとも充実した政治学関係HP」、早稲田塾の「Good Professor」では、「グローバ ル・シチズンのための情報政治学を発信」という評価をいただきました。「日経新聞・I Tニュース」では「学術 サイトとしては異常な?人気サイトのひとつ」として、「リクルート進学ネッ ト」にも顔を出し、「インターネットで時空を超える大学教員」なんて紹介されました。朝日新聞社アエラ・ムック『マスコミに 入る』で、元勤務先一橋大学の私のゼミナールが、なぜか「マスコミに強い大学 」のゼミ単位東日本代表に選ばれ「堅実・純粋な感 性」を養う「社会への関心が高い『問題意識』の強い学生が集う」ゼミナール として紹介されました。「 ナレッジステーション 」には、「政治学 ・おすすめ本」を寄せています。早稲田大学客員教授の時に、共同通信配信全国地方紙掲載「こんにち話」で「国際歴史探偵 」と認定していただき、法政大学大原社会問題研究所で「『国際歴史探偵』の20年」を話させていただきました。その後、中部大学「アリーナ」誌で、なぜスターリン批判に入ったかの1970年代の話とモスクワ日本人粛清に関わるアメリカ共産党日本人部の話を、その延長上で「等身大のゾルゲ事件研究」について、毎日新聞と東京新聞のインタビューに答えています。恥ずかしながら、ありがとうございました。

![]() ご意見やお問い合わせは、以下のメール・アドレスにお願いしま

す。

ご意見やお問い合わせは、以下のメール・アドレスにお願いしま

す。

このページを営利目的以外でリンクするのは自由です が

、©著作権はありますので、論文そのものの無断転載はご遠慮ください。

E-mail: katote@jcom.home.ne.jp

E-mail: katote@jcom.home.ne.jp