歴史学研究会1998年度研究大会全体会報告(Third Version, 2001.1.1)

おそらくだれもが、いつかどこかで目にしたことがある2枚の写真から、この報告を始めよう。1枚は、1945年9月27日の昭和天皇とマッカーサーの会見写真。内務省が「天皇の威厳を損なう」として掲載を禁止したため翌日の新聞に発表されず、それは言論の自由・報道の自由に反するというGHQ命令で、翌々29日の新聞に掲載された。背が高くリラックスしたマッカーサーの横で、緊張しながらせいいっぱいすましているヒロヒト。アタマ一つ小さく貧相な「大元帥」は、やがて「現人神」であることをやめる。

もう1枚は、1984年6月ロンドン・サミットで、レーガン大統領の横に並ぶ中曽根康弘首相。まだ頭半分レーガンが大きいが、中曽根は堂々と笑みを浮かべる(読売新聞)。サミット7か国首脳の記念写真でも、ヤスはホスト国のサッチャー首相と共にロンの脇を固め、ドイツのコールやフランスのミッテランより大きく見える(朝日新聞)。読売では朝日よりそれが強調されている。すでに前年ウィリアムズバーグ・サミットでも、『ワシントン・ポスト』紙に「被写体外交」と皮肉られていた(石川弘義『欲望の戦後史』広済堂出版、1989年、296頁)。もちろんそこに、アジアの顔は見えない。

もう1枚は、1984年6月ロンドン・サミットで、レーガン大統領の横に並ぶ中曽根康弘首相。まだ頭半分レーガンが大きいが、中曽根は堂々と笑みを浮かべる(読売新聞)。サミット7か国首脳の記念写真でも、ヤスはホスト国のサッチャー首相と共にロンの脇を固め、ドイツのコールやフランスのミッテランより大きく見える(朝日新聞)。読売では朝日よりそれが強調されている。すでに前年ウィリアムズバーグ・サミットでも、『ワシントン・ポスト』紙に「被写体外交」と皮肉られていた(石川弘義『欲望の戦後史』広済堂出版、1989年、296頁)。もちろんそこに、アジアの顔は見えない。

この2枚の写真のはざまに「戦後」日本40年の変貌があり、一人あたりGNPがアメリカに追いつき追いこすプロセスがあった。その変貌の深度について、かつて報告者は、1986年度大会現代史部会で、ウォーラーステインのいう世界システム内での「半周辺」から「中心」へ、「中心」における「中核」へのジャンプであると位置づけ、政治的・社会的には、それが高度経済成長という「受動的革命」を経ての「生活保守主義」と「経済大国ナショナリズム」の形成とした(『歴史学研究』560号、1986年10月)。

だが、「ロン・ヤス関係」に象徴される日米蜜月は、85年プラザ合意に始まる日本の円高バブル景気と経済摩擦・構造協議、89年東欧革命・冷戦崩壊・91年ソ連解体の世界史の激動、バブル崩壊後の日本経済混迷とアメリカの景気回復で、長くは続かなかった。現存社会主義崩壊後の世界システムのなかで、日米両国はなお「バイゲモニー」にとどまっているものの、その世界史的位置も、両国関係についても、再編を迫られている。本報告は、しかし、この構造的変動を直接にとりあげるものではない。むしろこの変動プロセスを含む「短い20世紀」(E・J・ホブズボーム『20世紀の歴史』三省堂、1996年)、特に1945年以降の日本列島住民の生活変化に注目し、それを世界史的文脈と日本史のより長い流れのなかに位置づけようとするものである。

体位計測史(Anthropometric History)という学問がある。フランス・アナール派の影響をも受けて、諸国民の近代化のあり方と生活水準(the standard of living)・生活の質(the quality of life)の変化を数量的に計測するものであるが、その基軸的方法の一つに、栄養状態の累積を投影する住民平均身長・体重のデータ解析がある。1960年代のイギリスにおけるR・M・ハートウェルとE・J・ホブズボームの「生活水準論争」において、実質賃金指標の計測を重視するハートウェルらに対し、ホブズボームが生活水準の質的指標の一つとして示唆したものであったが、 R・W・フォーゲルらの奴隷制経済史研究など「計測を重視」し数量化するアメリカ「ニュー・エコノミック・ヒストリー」で実証的に用いられ、広く欧米でデータが収集され分析されるようになった(松村高夫「イギリス産業革命期の生活水準」『三田学会雑誌』63巻12号、1970年、同「イギリス産業革命期の生活水準論争再訪・上下」同誌82巻2号・83巻1号、1989・90年、フォーゲル『アメリカ経済発展の再考察』南雲堂、1977年、フォーゲル=エンガマン『アメリカ・ニグロ奴隷制の経済学』創文社、1981年、R.W.Fogel, Without Consent or Contract, W.W. Norton & Company, 1989, Fogel/Engerman/Trussell, Exploring the uses of data on height, Social Science History, 6, 1982, など参照)。

無論、身体的特性は、遺伝子によっても規定され、個人差がある。しかしその集合的・累積的変動は、栄養状態(nutritional status)、疾病環境(disease environment)、ひいては生活水準を反映する。人種・社会階層・性・居住地域などのちがいによる変動幅とその歴史的推移を見ることにより、生活水準研究の主導的指標の一つとなりうる(斎藤修「経済発展はmortality低下をもたらしたか?」『経済研究』40巻4号、1989年、同『賃金と労働と生活水準』岩波書店、1998年、鬼頭宏「生活水準」西川・尾高・斎藤編『日本経済の200年』、日本評論社、1996年、など参照)。

成人男子の身長の伸びに関する欧米の研究では、たとえば、(1)アメリカ黒人奴隷が出身地アフリカ原住民より高くなったこと、(2)ヨーロッパ系アメリカ移民は18世紀にはヨーロッパ母国の平均より高くなったこと、(3)18世紀後半のヨーロッパや19世紀前半アメリカに急速な人口増や都市化に伴う平均身長の低下がみられること、(4)工業化以前の農村住民は都市住民より概して栄養状態が良く身長が高いこと、(5)初期工業化段階での市場からの距離が農村を疫病から隔離すること、(6)社会階級と身長に密接な関連があること、(7)ジェンダーによる男女差が著しいこと、などが報告されている。

もっとも欧米地域においても、オランダの1865年19歳男子165.0cmから1975年18歳180.1cm、スウェーデンの1840年21歳165.0cmから1974年17歳178.4cmのような顕著な伸びの記録もあれば、イタリアの1874/76年20歳162.2cmから1952年167.4cm、アメリカ合衆国生まれ白人男子1755/63年24/35歳172.0cmから中途低下を経て1943/44年20/24歳173.2cmのような遅々とした記録まで、地域や人種による差が大きい。そこでは、絶対値よりも 母集団の相対的変化と集団間差異が重視される(以下も含め、J.Komlos ed., Stature,Living Standards, and Economic Development: Essays in Anthropometric History, Chicago University Press, 1994)。

コムロス編の書物には、日本についての(英語圏では?)初めての体位計測史研究と銘打たれた、Ted Shay, The Level of Living in Japan,1885-1938: New Evidence が収録されている。

そこでシャイは、大川一司ら『長期経済統計』の実質賃金推計の意義を認めつつも、(1)実質賃金統計は製造業部門の生活水準しか把捉できない、(2)家計構成人数で生活の意味が異なる、(3)「伝統から近代へ」の消費嗜好の変化をとらえられない、(4)地域差をとらえられない、などの問題を指摘し、1954年国連生活水準委員会報告が国際的定義とした「構成・指標アプローチ(component/indicator approach)」=健康・栄養・教育・雇用・集合的消費・交通・住宅・被服・リクリエーション・社会保障・人間的自由度から成る11指標も日本近代化過程の生活水準測定には十分なデータをえられないとして、徴兵検査と学校身体検査データによる体位計測に着目し、興味深い議論を展開する。

その詳細は省略するが、シャイが主として用いたのは20歳男子徴兵検査データで、(1)全国平均では1892年の156.1cmから1937年の160.3cmまで、10年で0.91cm平均という伸びを示す。これはヨーロッパの同種データ1.02cmに近い。(2)しかし1937年の20歳男子160.3cmでさえ、当時ヨーロッパで一番小さかったイタリア人の38年20歳男子166.2cmよりはるかに小さく、1985年の日本人学校身体検査データの14歳男子163.8cmよりもかなり小さい。(3)ただしほぼ18歳で伸びの止まる今日の欧米データとちがって、当時の日本人は20歳以上でも背が伸びる成長過程にあることを顧慮しなければならない、という。

シャイの分析で有意義なのは、むしろ徴兵データの地域差とその歴史的変化である。1896年から1937年の都道府県別でみると、(1)全国平均156.7cmの1896年データで、最下位の沖縄県は152.6cmという極端な最低値(次に小さい新潟でも155.5cm)を示し、経済的・気候的・人種的条件違いがあるという理由で歴史的考察では捨象する、(2)そうすると、1896年の都道府県別最高は、表1のように鳥取158.5cm以下滋賀・岩手・岡山・北海道の順、沖縄を除く最低は新潟・香川・埼玉・栃木・山梨の順で、まだ圧倒的に農業社会である19世紀末には、都市化された東京は155.9cmと平均以下、しかし大阪は157.2cmで農業的に豊かな関西地域が概して高い。鳥取・岩手は市場から隔離された貧しい地域ながら、疾病環境の良好によって高かった、とする。

(3)しかし1937年には様相が一変する。全国平均が160.3cmと1896年より3.6cm伸びたもとで、京都・大阪が最高地域に、埼玉・群馬が最低地域になる。最高・最低の地域差は約3cmで42年前とほぼ同じだが、伸びでは東京が最高で、1937年は161.4cmと42年間で5.5cm伸ばし5位に浮上、しかし隣県埼玉は2.9cmしか伸びず、都市化の狭さを示している。(4)42年前に全国2位の岩手は、1.6cmしか伸びていない。実際42年間の伸びの遅さは青森・秋田・岩手・福島の順で、この4県の平均は1896年には全国平均より1.0cm高かったのに、1937年には全国平均より0.7cm低くなった。国内市場の広がり・緊密化と人口移動が、初期の東北地方の隔離効果を減殺し、むしろ市場的意味での貧しさ、近代化の遅れを表現するものとなった、とシャイはいう。(5)東京に近い埼玉・山梨・群馬・栃木の1937年最低地域は、1890年代にも松方デフレの影響を受けて低かった。しかし絹輸出地域で所得水準は平均以上であった。むしろ優秀な人材が東京に流出することで、関東近県は伸びなかったとも考えられる。この近代化過程の人材集中効果は、大阪・京都が豊かな関西地域でも相対的に高いことにも現れている、(6)西日本では、1896年には内部に大きな差のなかった九州で、1937年には長崎・佐賀は161cmを越えたのに、大分・宮崎・鹿児島の東側3県は160cm以下にとどまった。農業生産性向上のテンポの作用かどうかより精緻な分析が必要、などとコメントしている。

こうしたシャイの分析が、日本史研究にとってどれだけ説明力・説得力を持つかは、別問題である。本報告は、戦前ではなく戦後を論じなければならないから、試しにシャイの手法で戦後についてのデータを表1に加えておいた。ただし徴兵データは使えないので、学校身体検査記録、それも最年長データである17歳男子を10年・5年間隔で都道府県別に拾ってみた。

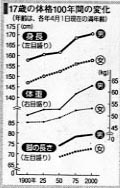

すると、(1)全国平均データでみると、1948年158.2cmから93年170.7cmの45年間12.5cmという驚異的伸びを記録した。欧米成人男子データでこれに匹敵する伸長は、デンマーク22歳1852/56年165.4cmから1966年19歳177.5cmの約110年間12.1cm、オランダ1865年19歳165.0cmから1965年18歳177.4cmの100年間12.4cm、ノルウェー1855年22歳168.6cmから1960年18歳179.3cmの105年間10.7cm、スウェーデン1840年21歳165.0cmから1961年18歳177.0cmの121年間12.0cmなどで、いずれも100年以上をかけた達成である。(2)17歳学校身体検査記録は1900年から入手できるので、戦前から80年までを時系列化した別の集計表で見ると、1900年身長男子157.9cmから80年169.6cmの80年間11.7cm、身長女子147.0cmから157.0cmで10.0cm伸長と男女とも大きな伸びを記録した。体重も男子50.0kgから60.6kgの10.6kg増、女子体重47.0kgから52.1kgへと5.1kg増である(女子体重は1971/76年時の53.1kgからマイナス、飽食・ダイエットの到来か?)。1935-1948年の戦間期は女子が13年で0.9cm・0.6kgと伸びが小さく、男子はマイナス1.2cm・マイナス2.0kgであるが、その他の時期は順調に伸び、17歳男子身長の1901年から10年毎で見ると、1930年までは1.0cm、0.7cm、0.9cm、1951年以降80年までは2.8cm、2.6cm、1.3cmと、1950・60年代の高度経済成長期に飛躍的伸長を示している(総合研究開発機構『生活水準の歴史的推移』1985年、304-305頁、表2)。ごく最近の1997年学校保健統計調査速報によると、17歳男子170.9cm・62.9kg、女子158.0cm・52.9kgと引き続き伸びは続いているが、ここ10年の身長の伸びは男子0.6cm・女子0.2cmと、臨界点に近づいていることを示唆している(インターネットの文部省ホームページ、参照)。

すると、(1)全国平均データでみると、1948年158.2cmから93年170.7cmの45年間12.5cmという驚異的伸びを記録した。欧米成人男子データでこれに匹敵する伸長は、デンマーク22歳1852/56年165.4cmから1966年19歳177.5cmの約110年間12.1cm、オランダ1865年19歳165.0cmから1965年18歳177.4cmの100年間12.4cm、ノルウェー1855年22歳168.6cmから1960年18歳179.3cmの105年間10.7cm、スウェーデン1840年21歳165.0cmから1961年18歳177.0cmの121年間12.0cmなどで、いずれも100年以上をかけた達成である。(2)17歳学校身体検査記録は1900年から入手できるので、戦前から80年までを時系列化した別の集計表で見ると、1900年身長男子157.9cmから80年169.6cmの80年間11.7cm、身長女子147.0cmから157.0cmで10.0cm伸長と男女とも大きな伸びを記録した。体重も男子50.0kgから60.6kgの10.6kg増、女子体重47.0kgから52.1kgへと5.1kg増である(女子体重は1971/76年時の53.1kgからマイナス、飽食・ダイエットの到来か?)。1935-1948年の戦間期は女子が13年で0.9cm・0.6kgと伸びが小さく、男子はマイナス1.2cm・マイナス2.0kgであるが、その他の時期は順調に伸び、17歳男子身長の1901年から10年毎で見ると、1930年までは1.0cm、0.7cm、0.9cm、1951年以降80年までは2.8cm、2.6cm、1.3cmと、1950・60年代の高度経済成長期に飛躍的伸長を示している(総合研究開発機構『生活水準の歴史的推移』1985年、304-305頁、表2)。ごく最近の1997年学校保健統計調査速報によると、17歳男子170.9cm・62.9kg、女子158.0cm・52.9kgと引き続き伸びは続いているが、ここ10年の身長の伸びは男子0.6cm・女子0.2cmと、臨界点に近づいていることを示唆している(インターネットの文部省ホームページ、参照)。

しかし、シャイにならって都道府県別にみると、(3)早くも1948年に、東北の青森、関東の千葉・埼玉が上位にあるという、戦前の延長上では説明不能な事態に直面する。15年戦争と戦時国民動員・統制経済、疎開・引揚げなどが、戦前の地域的体位分布を攪乱したのである。(4)とはいえ、高度経済成長期の1958年の上位県は、37年と近似してくる。そして下位県には、シャイが戦前の相対的遅れを指摘した東九州3県(鹿児島・宮崎・大分)が現れ、72年復帰以来最下位が続く沖縄と共に、京浜・阪神工業地帯の対極となる。そして上位県には、1970年代以降、石川・富山・新潟・山形・秋田・青森の北陸・東北米作地帯が浮上してくる。(5)最高県と最低県の差は、1948年4.0cm、58年2.9cm、68年3.0cm、79年4.0cm(沖縄を除くと2.7cm)、88年3.0cm(沖縄を除くと2.5cm)、93年3.4cm(沖縄を除くと2.4cm)と、少なくとも「本土」では全国的市場圏の完成に見合う平準化が進んだ。沖縄のみは、88-93年にマイナス0.2cmを記録し「本土」とは異なる軌跡を示している。(6)総じて15年戦争のような攪乱条件のないもとで、工業化・都市化・人口移動が進んだ高度経済成長期に身長の著しい伸びを記録し、その終焉と共に伸びが鈍化し「いのち=生命維持」の基盤としての栄養状態・疾病環境改善は臨界の域に達した。

これをさらに長い日本列島史のなかで位置づけると、学校保健調査のような厳密なデータの裏付けは困難とはいえ、日本の20世紀・戦後史50年の意味が見えてくる。例えば考古学・人類学の知見を借りると、発掘人骨から推定される縄文時代成人男子の平均は約159cm、渡来系弥生人は163cmであった。古代・中世・近世と縄文系・弥生系の通婚が進むが、体位のうえでは「停滞の時代」で、江戸時代は鎌倉時代より低かったという(鬼頭前掲論文)。1880年頃にベルツが計測した男子学生平均は、161cmとなぜか縄文系・弥生系のちょうど中間であった。

劇的な変化はすでに見た20世紀にあるが、保志宏の20歳男子大学生身長データの1900-71年の解析では、平均して10年に1cmの伸び、第二次世界大戦前後10年間の停滞、1950年以降の戦前を上回る増加傾向が、鮮やかに出ている。しかもそれは、主として下肢の伸びによるものであり、約100年で6.8頭身から7.2頭身となり、肩幅が相対的に狭まり、腰幅が広くなる体型変化であり、思春期身長急増開始期の低年齢化、女子の初潮年齢低下という早熟化をも伴うものであった(図1、以上、祖父江孝男編『日本人はどう変わったのか』日本放送出版協会、1982年、鈴木尚『骨から見た日本人のルーツ』岩波新書、1983年)。

この体位・体型変化は通産省の衣料品SML基準をも変えさせた。最新97年学校統計も13-17歳児の足の長さが30年前の親の世代より顕著に伸びた体型変化を確認している(前掲文部省HP)。

1941年11月29日、真珠湾攻撃直前に、「日本人は本当は子供で、子供として取扱うべきだ」と日記に記したのは、アメリカきっての日本通である駐日大使ジョゼフ・グルーであった(『滞日十年』下巻、毎日新聞社、1948年、243・249頁)。ジョン・ダワーが、無数の実例とともに暴き出したように、戦前アメリカの日本人イメージのステレオタイプは、「小さな人」「けがらわしい小さな猿」「黄色い小人奴隷」「ちびのジャップス」といった、体位・体型をシンボライズした劣等人・未熟児イメージで満たされていた(図2)。

原始性・幼児性・異常性を隠喩するばかりでなく、性差別に結びつけて「弱腰で優柔不断で感情的」=女性的なのか「非行少年」=未熟な男なのかとも論じられた。

「白い巨人」に立ち向かった太平洋戦争が始めると、一時「小さいジャップスの傲慢なふるまい」「お辞儀をして、つくり笑いを浮かべ、メガネをかけた、がに股の男」のイメージを修正して、「超人・スーパーデビル」「無知の勇気」が軍部からプロパガンダされたが、支配的なものにはならなかった。

他方、「アジアを白人の牢獄から解放」する使命を口実にする日本では、脳の重さは西洋人と日本人できわだった差がなく小柄な日本人は身体全体に対する脳の重さの比率は高い、といった「解剖学的所見」まで動員して「日本精神」「大和魂」を鼓舞し、身体性に対する精神性の優位で「鬼畜米英」に対抗しようとした。アメリカ人は「けだもの」とされ、1941-45年の文部省初等国語教科書では、挿絵入りで「桃太郎」のパラダイム(図3)が用いられた(以上、J・ダワー『人種偏見』TBSブリタニカ、1987年)。

すでに1927/32年期に35%だった徴兵体位劣悪者(丁丙種合格者)の割合は35年に45%に達し、兵庫県兵事課長さえ「山村の短尺、都市の痩身軽重、漁村のトラコーマ等は環境に左右される……生活の為の若体酷使、生活難、就職難が体格を低下させた」と述べていた(永野順造『国民生活の分析』時潮社、1939年、66頁)。政府は「白米食の禁止」「簡素生活の実践」など「困苦欠乏に堪へる心身の鍛練」を訴えたが(文部省『非常時国民生活様式の確立』1938年)、「単純な生活切下げ強行に止まって、国民生活の合理的な再編成を伴わないとすれば、それは殆んどその社会的意味を喪失している」ものだった(大河内一男「国民生活の理論」1943年、『大河内一男著作集』第4巻、青林書院新社、1969年、301頁、優生学等日本のアカデミズムの言説は、小熊英二『単一民族神話の起源』新曜社、1995年、参照)。

敗戦による占領政策は、「大人」であり「健康」であり「正常」であるアメリカの、「12歳の少年」日本に対する政策を、「成熟したドイツ民族」に対するものとは異なる「7000万人の問題児」に対する治癒・矯正策とイメージさせた(図4)。

「小さな人」「異常児」のメタファーは「封建制」にオーバーラップし、非軍事化・民主化が実行された。「一億総懺悔」「よき敗者たれ」のレトリックが、「信頼できる兄」「ドクター」アメリカへの、コンプレックスと反発を秘めた同調・追随・依存の心理的土俵となる。日本国憲法制定からサンフランシスコ講和・日米安保条約、傾斜生産方式から朝鮮戦争特需、高度経済成長への軌道については、改めて述べる必要がないだろう。「欧米へのキャッチアップ」の深層に、電化生活やデモクラシー導入ばかりでなく、「いのち」の身体性としての体位向上・体型コンプレックス克服があったことは、否定できないだろう。

戦前1930年に始まった「健康優良児コンテスト」は戦後に華々しく行われ、「国民体育大会」は46年8月に始まる。占領期の「大男」という米軍犯罪報道、「フジヤマのトビウオ」古橋広之進の活躍、プロレス力道山の空手チョップへの熱狂などは、「ターザン」や「スーパーマン」にあこがれながら「鉄腕アトム」と「ゴジラ」に夢を託した日本列島住民の、マッカーサーと昭和天皇の屈辱の写真でシンボライズされたトラウマの癒しであった。

「健康」は、かつて「生きられること」「病気でないこと」であった。それをWHO(世界保健機構)憲章が「身体的・精神的・社会的に完全に良好な状態」と再定義したのは、「健康で文化的な生活」をうたった日本国憲法公布の翌1948年であった。しかし、第二次世界大戦後の日本列島住民にとって、「健康」とはまずは「いのち」の保全であり「大きくなること」であった。日本国憲法と日米安保のはざまでの「軽武装」経済成長は、ひとまず戦争・戦時動員による大量死・飢餓的「いのち」を過去のものとした。栄養状態・疾病環境の改善は、アメリカの援助で始まる学校給食にも支えられて、飛躍的に体位を向上させ体型を変化させた。政府が誘導し大企業が主導した工業化・都市化・市場化が、その改善を平準化し全国に行き渡らせた。

日本国憲法と日米安保・自衛隊の関係は、1960年頃まで国内を二分する政治の争点であったが、アメリカの側からすれば、「いのち」を保全できる「正常な大人」へと養育し矯正する過程であった。E・ライシャワーの大使就任と「日本近代化成功=アジアの開発モデル」の言説は、いわばアメリカ公認の「元服=成人式」であり、「イコール・パートナー」への道が開かれた。1975年からの先進国首脳サミットへアジアから唯一の「大国」として参加し、ブルッキングス研究所の日米共同研究は『アジアの巨人』と題された(パトリック=ロゾフスキー編、全4巻、日本経済新聞社、1978年)。中曽根康弘のサミット・パーフォーマンスは、一人当りGNPでもアメリカと肩をならべるキャッチアップ=コンプレックス克服過程の「総決算」であった。もっとも日米経済摩擦が激しくなると、過去の記憶は呼び戻される。「日本異質論」の台頭期には、ウォール街を見下ろすスモウ力士や、キモノをきた自由の女神や、メガネをかけたビジネス紳士が再現した(図5、J・F・ダワー「日本社会像の現在」『日本通史』別巻1、岩波書店、1995年、216頁以下、参照)。

鶴見俊輔が戦後日本の「くらしぶり」を振り返って、まずは「からだが大きくなりました」「高度成長の中で育ちざかりをすごした世代の日本人と、戦前・戦中・敗戦直後に育ちざかりだった日本人とは、食べ物が違い、身長が違い、体格の上でほとんど異人種である」と述べるのも、「戦争」体験世代にとっての実感であった(『戦後日本の大衆文化史』岩波書店、1984年、193・258頁、なお鶴見の用いた厚生省「国民栄養調査」はサンプル抽出で、データ大量処理には適さない)。

もうひとつ、「いのち」の指標として、平均寿命のドラスティックな伸びを見てみよう。これも都道府県別で見ると、身長最下位の沖縄県が長寿では常に復帰後上位にある興味深い展開を示すが、ここでは全国指標で歴史的に概観するに留める。1877(明治10)年の男33.16・女35.70歳からデータ(表3)は得られるが、1901年の男39.10・女40.90歳、11年の男41.30・女42.60歳、21年男41.93・女43.10歳、31年男46.12・女48.23歳まで、着実に平均寿命は延びていた。統計上は1937年の男42.32・女47.20歳まで伸び続け、日中戦争が激化する40年男35.41女43.56への低下、41-44年の統計上の空白、45年敗戦時の男23.90・女37.50歳からの再出発、47年男50.06・女53.96で戦前最長記録を更新する。

ここでは戦前・戦後の断絶は明示的で、「人生50年」の時代はまたたくまに過ぎ去り、世界一の長寿国へと飛躍する。無論そこには医学・医療技術の発達と社会化、乳児死亡率低下が作用しているが、51年男60.80・女64.90歳、61年男66.03・女70.79歳、71年男70.17・女75.58歳、81年男73.79・女79.13歳、91年男76.11・女82.11歳、96年最新生命表で男77.01・女83.59歳までかけのぼる。

核家族化・少子化の作用もあいまって、人口学でいうピラミッド型からつりがね型への人口構成変化が急激に進み、いまや高齢社会化対策が政府や社会の緊要事となる。国際比較でいえば、1996年シアラレオネ共和国男39歳は戦前日本の20世紀初頭に相当し、1986/90年インドの男57.7・女58.1歳は、戦後日本の1950年に近似する。この領域では、1993年でアメリカ男72.2・女78.8歳を日本列島住民は男女ともほぼ4年上回ることにより、日本は世界最長生き国として、外務省のインターネットHP「なんでも世界ランキング」に誇らかに飾られるようになる。もっとも1980年以降5年平均の伸び率を見ると、1980-84年の男0.29・女0.36から90ー94年の男0.18・女0.30と、寿命の伸びも鈍化し自然史的臨界へ近づいてきている。

ここに、「いのち=健康保全」の意味は、「生きること」「病気でないこと」にとどまりえなくなる。「Life=生命」から「Life=生活」への、あるいはLifeから「Living well=より良く生きること」「Well-being=くらし良さ」への欲求を喚起する。

1995年の経済企画庁『平成7年版 国民生活白書』は、「戦後50年の自分史──多様で豊かな生き方を求めて」と題して、人口構成・平均寿命・実質国民所得から労働・家族・学校生活、社会意識・価値観変化にいたる歴史的総合的分析を行っている。「戦後50年を経て今や世界有数の経済力をもつに至り、国民の生活は、終戦時には予想もできなかったほど高い水準に達しました。しかしながらその一方で、国民がその経済力に見合った豊かさを実感できていない、という声も少なからず聞かれます」とあるように、「くらし」を構成する多様な領域のなかから「大きな成果を得られた分野」と「得られなかった分野」を識別する手法である。世代別・性別の生活変化にも目配りされており、図6のような興味深い総括表や、「専業主婦化」が日本史上最も進んだのは「団塊の世代」サラリーマン家族で、その一時的増加は80年代以降減少に転じたことをも明らかにしている(図7)。

「生活分野」を識別し、「標準」からの「偏差」で「進歩・遅れ」をチェックする、このような「生活」の見方の起源は、1950年代初頭の「生活水準」測定の試みに遡る。

「生活」概念そのものは、戦前から使われ論じられていた。1912年の社会政策学会では高野岩三郎の提案で「生活費」問題が議論され、翌13年に土岐善麿「生活と芸術」、高村光太郎らの「生活社」が現れる。文部省は1919年に「生活改善展覧会」を開催し、26年には「生活改善同盟会」を組織して「思想善導」をはかるが、東北・北海道の教師たちは29年「生活綴り方運動」を始め弾圧される。「標準生活」「最低生活費」を論じる社会政策・家政学・経済学の書物は、森本厚吉『日米最少生活費論』(1919年)から鈴木鴻一郎『戦時最低生活費』・杉本栄一『国民的標準生活費の概念』(共に1942年)まで20冊以上あり、歴史学でも西村文則『日本文化生活史』(1924年)、遠藤元男『日本女性の生活と文化』(41年)、増沢淑『日本人の生活史』(42年)、などがある(『講座 現代生活研究』1巻中嶌論文、2巻松村論文、3巻宮崎論文、ドメス出版、1972年)。

『生活学の誕生』を論じた川添登は、大河内一男や籠山京の「国民生活」の概念化に、「この国民という概念は、当時、軍部を中心とした国家主義者から盛んに叫ばれていた臣民という概念に対する抵抗」を見いだすが、それは戦後の「国民教育」や「国民の歴史学」からの読み込みすぎだろう(ドメス出版、1985年、23頁)。

「転向」した島木健作の『生活の探求』は1937年、この年大阪府が設けた「生活反省の日」とは、大晦日に家長を中心に家庭会を開き、銃後の国民として行く年を振り返り、皇軍を慰問する儀礼であった。「国民生活」という日本的概念は、この頃生まれた。「綴り方教室」の少女の生活構造を綿密に分析した永野順造『国民生活の分析』が39年、「労働力の再生産」を軸にした大河内「国民生活の理論」と生活時間論として後の「生活学」に影響を与える籠山『国民生活の構造』が共に43年、労働科学研究所の安藤政吉が「最低生活費」と「贅沢線」を設定して「決戦生活への切替」を訴えた『国民生活費の研究』が44年、歴史学にも内田銀蔵『日本国民生活の発達』(1941年)、中村孝也編『国民生活史研究 生活と社会』(1942年)があった。

すでに『国民之友』(1887創刊)や『国民新聞』(1890創刊)ばかりでなく「国民精神文化研究所」(32年)も「国民精神総動員」(37年)も始まり文部省『非常時国民生活様式の確立』は38年に出ている。人口問題研究会は紀元2600年を記念して『国民資質・国民生活』を編纂し(41年)、日本放送協会は戦前ただ1度、41年に『国民生活時間調査』を行った。国民健康保険法が38年で、国民服(1940)・国民学校(1941)もある。対米戦争が始まると、財団法人戦時生活相談所は、企画院の迫水久常、大蔵省の森永貞一郎・浅野義光・渡辺多恵子ら、学会から大河内一男・杉本栄一・安藤政吉・西山卯三・高良富子らを集めて、飲食・衣料・住宅の最低生活費を算出したが(マル秘『標準生活費の研究』1942年9月)、敗戦直前の45年4月には、調査研究動員本部『戦時国民生活最低基準に関する答申書』が作られた。そこには高橋亀吉・近藤康男・井上晴丸・暉峻義等・東畑精一・中西寅雄・羽仁説子・大谷省三・高良富子・安藤政吉らが動員されて、いっそう厳しい「最低生活基準」が設定されていた。

「国民」も「生活」も、それ自体では「抵抗」の証しにはならない。その内容においてヘゲモニーが競われる、イデオロギーの政治舞台であった。

日本国憲法GHQ草案の "People" はほとんど「国民」と訳されたが、第25条「すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する」の英文は、"All people shall have the right to maintain the minimum standards of wholesome and cultured living"であった。その第2項 "In all spheres of life, the State shall use its endeavors for the promotion and extension of social welfare and security, and of public health" の日本語 は「国は、すべての生活部面について、社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければならない」であった。人民でも民衆・住民でもない「日本国籍保持者」と解釈された「people=国民」の「すべての生活領域[all sphere of life]」での「生活水準[standards of living] 向上」は、「くに」ならぬ国家の義務となった(キョウコ・イノウエ『マッカーサーの日本国憲法』桐原書店、1994年)。

戦後の生活保護法は1946年10月に公布されるが、いわゆる「生活学」の提唱は1951年、家庭科学研究所の今和次郎「生活学の空想」(2月21日『大阪新聞』)とされ、中鉢正美『家庭生活の構造』(1953年)・『生活構造論』(1956年)がこれに続く。「生活綴り方運動」もこの頃再興される(日本生活学会『生活学』第1冊、ドメス出版、1975年)。

「生活」を「くらし」と読み替えた花森安治編集『美しい暮しの手帖』創刊は1948年9月、奥むめおらの主婦連合会結成と同時で、51年12月号から『暮しの手帖』となり、目玉となる商品テスト開始は54年12月から。第1回は小児用ソックスであった。55年には政府の肝いりで、戦前の「生活改善運動」(1920年)、戦後占領期の「生活改良普及事業」(48年)の延長上に、農協・大企業職場などで「新生活運動」が始まる。

戦後復興政策を担った経済安定本部(1946年8月発足)は、52年8月経済審議庁・55年7月経済企画庁に再編され、最初の政府の経済計画=「経済自立5か年計画」を策定する。経済企画庁『経済白書』の歴史はよく知られているが(佐和隆光『高度成長』NHKブックス、1984年)、同じMinistry of Economic Planningの『国民生活白書』創刊は、『経済白書』が「もはや戦後ではない」と述べた1956年である(表4)。民間では日本生命が59年7月に利益配当金付き特種養老年金「暮しの保険」を発売する(経済企画庁『戦後日本経済の軌跡──経済企画庁50年史』1997年、『昭和・平成家庭史年表』河出書房新社、1997年)。

この「いのち=まずは生きること」から「くらし=生活」が自立し始めた1952年1月、太平洋問題調査会(IPR)の提示した論題「極東における生活水準向上に関する経済的・政治的・社会的諸問題」を受けて、日本太平洋問題調査会調査委員会(矢内原忠雄委員長)は「生活水準研究小委員会」を設ける。大内兵衛委員長、東大教授有澤廣巳主査のほか、委員に一橋大学教授兼経済審議庁審議官大川一司・総理府統計局長兼一橋大学教授森田優三・慶応大学教授藤林敬三・慶大助教授中鉢正美・東大助教授大内力・厚生省人口問題研究所長岡崎文規・経済審議庁計画部長佐々木義武・防衛庁防衛研修所教官佐伯喜一・同平弘(以上54年報告時執筆者)、それに杉本栄一・宇野弘蔵・都留重人らを加えた官学一体のメンバーである(有澤廣巳編『日本の生活水準』東京大学出版会、1954年、油井大三郎『未完の占領改革』東京大学出版会、1989年、終章)。

それは戦前生計費調査・戦時標準生活費設定の蓄積を継承してはいたが、その方法はより洗練され、人的主流は少しく異なっていた。敗戦時に外務省調査局(旧大東亜省)の大来佐武郎と後藤誉之助らが事務局を担当して経済学者を集め、戦後日本経済再建策を検討・提言した、有澤廣巳・中山伊知郎・東畑精一・都留重人・稲葉秀三らに大内兵衛・山田盛太郎・宇野弘蔵・近藤康男・井上晴丸らも加わった外務省特別調査委員会の系譜であり、大内・有澤・都留のほか森田・佐々木もそのメンバーだった。

このグループは、有名な「日本経済再建の基本問題」(1921年3月・9月)をもとに、アメリカ政府ポーレー賠償使節団の対日賠償計画(日本工業大幅削減案)の不当性を論証するため、47年2月大来・有澤らが中心になって「生活水準と日本経済」と題する報告書をとりまとめた。そこでは有澤の専門の統計学を駆使して、日本工業存続の合理性を説いた。このグループの有澤・中山・東畑らは時の首相吉田茂の昼飯会に加わるブルーンとなり、片山・芦田内閣でも経済安定本部顧問等として傾斜生産方式・経済復興計画を主導することになった(有澤廣巳監修『資料 戦後日本の経済政策構想』全3巻、東京大学出版会、1990年)。有澤廣巳によれば、その基調は「計画経済」ではないが政府が指導する「計画化と社会化」にあった(『戦後経済を語る』東京大学出版会、1989年、7頁)。

そこには、「国力の貧しさ」ゆえに大量の「いのち」を奪われた、知識人たちの 戦争体験の記憶に加え、有澤廣巳がドイツ留学体験からえた「くらし」の信念が貫かれていた。ナチズムは、戦前世界で最も民主的な憲法をもちながら、戦後賠償でインフレ・失業に苦しんだワイマール共和国のなかから生まれ、それが世界戦争につながった。有澤の体験してきた歴史では、自ら治安維持法違反で逮捕され東大助教授の職を追われた軍国日本の民主主義・自由の欠如もさることながら、いったん帝政を倒し民主主義を手にしたドイツ国民が世界恐慌のなかでヒットラーを熱狂して迎えたのは、なによりもその経済的脆弱性=貧困と失業に原因があった。有澤は、晩年までこのワイマール・ドイツ崩壊の歴史的教訓にこだわり続ける。有澤にとっての「平和」とは、なによりも国民経済の再建であり、「生活水準」の確保・高度化であった。

この有澤廣巳を中心としたグループの分析手法と政策構想が、太平洋問題調査会の「生活水準」概念化を主導した。それが、学界のみならず、経済安定本部の後身である経済審議庁・経済企画庁の経済計画・経済政策立案の基礎となり、同時に高度経済成長期の大衆的「国民生活」イメージ形成に決定的役割を果たした(伊藤秋子『生活水準』光生館、1977年、55頁、中山伊知郎監修・経済企画庁『戦後経済史 7 経済安定本部史』1964、経済企画庁『現代日本経済の展開──経済企画庁30年史』1976年、同『戦後経済復興と経済安定本部』1988年、有澤廣巳『ワイマール共和国物語』東京大学出版会、1994年、そのドイツ体験は有澤廣巳『学問と思想と人間と』毎日新聞社、1957年、なお、加藤哲郎「ワイマール期在独日本人のベルリン社会科学研究会」『大原社会問題研究所雑誌』455号、1996年10月をも参照)。

有澤廣巳編『日本の生活水準』(東京大学出版会、1954年)は、もともと太平洋問題調査会第12回京都会議への英文報告書としてまとめられたが、その「生活水準」の概念化において有澤は、規範的意味を持つStandard of Living(生活標準)とLevel of Living(生活水準) を区別し、実態としての後者の客観的・統計的測定の必要を説いた。所得水準と消費水準を租税・貯蓄・再配分を考慮し国民所得統計から測定して52年までに戦前34/36年次水準を回復したことを確認、家計費に占めるエンゲル係数は東京でなお80%近い現実を直視し、低所得層と窮乏化の問題に対処し「健康で文化的な」生活への社会保障を進める必要を説いた。その最初の実証的成果は、大川一司らによる実質賃金推計であり、その「水準」の比較対象は、いうまでもなく「アメリカ」であった(大川一司編『生活水準の国際間、地域間比較に関する研究』統計研究会、1952年、大川『生活水準の測定』岩波書店、1953年、都留・大川編『日本経済の分析』1953年)。

ここに、「いのち」から「くらし=生活水準向上」への軌道は、生産増・消費増・家計所得増に設定された。注意すべきは、これが「片面講和」であるサンフランシスコ講和による「独立」と、日米安保条約による米軍基地存続に反対する「平和運動」の始まりとほぼ同時であり、いわゆる「戦後民主主義」「民主教育」が「平和」をビルトインして活性化する軌道と、オーバーラップすることである。

最新の戦後「平和」研究である、憲法学の和田進『戦後日本の平和意識』(青木書店、1997年)と歴史学の安田浩「戦後平和運動の特質と当面する課題」(渡辺・後藤編『現代日本』第2巻、大月書店、1997年)は、期せずして「戦後民主主義」を支えた「平和」に内在した二つのもろさに共通して注目している。両者は共に、報告者も用いたことのある世論調査結果を多用し、一つはアジアへの戦争責任・加害者認識の欠如、いまひとつは「紛争巻き込まれ拒否意識」(和田)を問題にする。これに「沖縄の忘却」「現存社会主義への幻想」を加えれば、おおむね日本近代史上空前の「半世紀の平和=戦争のない状態=消極的平和」への今日的見方となるだろう。

問題は、第2の「巻き込まれ拒否意識」である。和田はこれを「『軍の論理』に対する『生活の論理』」として当初は反基地・反安保闘争の原動力になるが、やがて「豊かさのための平和」として経済成長に従属するものとなるという。安田はさらに踏み込んで、戦後平和運動のモニュメントであった平和問題談話会の「討論の前提とした二つの公理」(第2声明、1950年1月)──「われわれの憲法に示されている平和的精神に則って世界平和に寄与するという神聖な義務」「日本が一刻も早く経済的自立を達成して、徒に外国の負担たる地位を脱せんとする願望」──の第2公理=「経済的自立」が、「現在の時点」からすると「最大の限界」であった、という(255頁)。

本報告は、学校身体検査データに比すれば余りにサンプルが少なく不確実な世論調査データは参考程度に留める。日米関係についての世論調査データは他の2国間・多国間データに比して異常に多く、それなりの同調と反発の波や傾向性を見いだすことはできないわけではないが(例えば、「反米・従米」対「反日・親日・無知」から「嫌米・侮米・知米・親米・好米対知日ハト派・タカ派・無視・女性派」への「成熟」)、むしろ日米関係だけが絶えず調査される構造そのものを問題にする。米ソ核冷戦下の日本の「平和」意識が、「アメリカの軍事力・基地・戦争」への反発と同調を孕んだものであり、日本国憲法と日米安保条約下の米軍基地・自衛隊の矛盾にとどまらず、朝鮮戦争・ベトナム戦争・湾岸戦争への関わりにせよ、日ソ・日中国交回復、日韓条約・北朝鮮問題にせよ、たえず「アメリカの影」を鏡としてきたことを指摘し、それは今日でも「『外国』という言葉からイメージする国=欧米」「『好きな国』でも『嫌いな国』でも常に上位にある国=アメリカ」という、世界をヘゲモニー国家アメリカを通して見るプリズムとつながっていることを確認すれば足りる(加藤『現代日本のリズムとストレス』花伝社、1996年、参照)。

1952年に「生活水準」設定を主導した大内兵衛・有澤廣巳・都留重人・矢内原忠雄らは、前年まで「全面講和」を主張した平和問題談話会(東京地方経済部会)でも有力なメンバーであり、「第2の公理=経済的自立は単独講和によっては達成されない」の設計者たちであった。有澤にとって両原理は一体で、「平和」は「社会経済的な健康体」(第3声明)によって支えられるものであった。有澤は、この「経済的自立=生活水準を上昇させる基盤をもちつつ、正常貿易でもって、平均的には国際収支の均衡を達成する」のプロセスでも、石炭から石油へのエネルギー転換、「原子力の平和利用」、それに日米・日中学術文化交流の先頭に立つ(「解決をどう求むべきか」『世界』1954年10月)。アメリカ日本研究のなかで、有澤廣巳・中山伊知郎・都留重人の3人に注目して戦後経済成長政策の政治的文脈を探ったローラ・ハインの研究が「平和と民主主義を求めて:政治的コンテクストにおける日本の経済論争」と題されたのは、きわめて正当であった(Laura E.Hein,In Search of Peace and Democracy: Japanese Economic Debate in Political Context, The Journal of Asian Studies 53, no.3, Aug.1994)。

しかし、ここでは「国民生活」がどのように設計され「くらし」として受容されたかに検証を絞る。1960年は「戦後民主主義の頂点」安保・三池闘争の年であり、岸信介型「イデオロギー政治」を「利益誘導政治」に転換させた池田勇人の「所得倍増計画」の年である。生活水準向上と完全雇用を2本柱とした「所得倍増計画」自体、「計画化と社会化」を基調にする有澤廣巳の盟友である中山伊知郎の「賃金2倍論」(『読売新聞』59年1月3日)のアイディアから生まれたとされるが、この年の『国民生活白書』は「職業別にみた国民生活の現状と生活革新の進行」と題し、この頃の「生活水準」認識を端的に表現している。

家庭電化の「消費革命」や「生活革新の先頭に立つ団地族」の分析もさることながら、全体の構成が、世帯構成・所得構造・物価・消費生活・貯蓄・生活意識と、かの「日米比較」に用いた実質賃金・家計消費分析に「生活意識」を加えたものであった。年々低下するとはいえ、まだ「エンゲル係数」は主要な「消費生活水準の高低の判断」材料であり、「被服消費の質の向上と多様化」と共に「住宅面の不均衡」が指摘された。

1960年代の変化を全面的に論じる余裕はない。行論との関わりで、5つの点を指摘しておく。第1に、アメリカの戦時科学技術動員の副産物である「近代化論」「地域研究」が日本に流入した時、アメリカの世界政策はすでにラテンアメリカ・アジア・アフリカで実験済みで、「近代化」の指標そのものが工業化一本ではなく民主化から「知的近代化」にいたる多様な指標をもっていた(金原左門『「日本近代化」論の歴史像』中央大学出版部、1968年)。第2に、アメリカン・ヘゲモニーと援助に牽引された西ヨーロッパと日本の復興・経済成長が、ヨーロッパでの社会民主主義主導福祉国家、日本の4大公害裁判に象徴される公害・環境汚染など「光と陰」をビルトインしていた。第3に、64年のOECD(経済協力開発機構)加盟の条件が「貿易・資本の自由化」であり、日本経済は世界経済の中心に組み込まれ、68年に日本が西ドイツを追い越し「自由世界第二のGNP」と告げられた頃、当のアメリカを含む世界中で「管理社会」への抵抗・社会紛争が噴出した。第4に、アメリカのベトナム戦争敗北・ドルショック、アラブ資源主権をかかげた石油危機が、世界的高度経済成長とアメリカ一国ヘゲモニーを終焉させるが、それにかわって金=ドルの裏付けを失い、内部の自律性はそれなりに尊重される、アメリカ基軸の国際機構・国際秩序が先進国主導で再編される。第5に、日本は戦後賠償や日韓条約をテコにアジアへ経済進出し、「兄」アメリカと組めば世界の4割の富を生産する「バイゲモニー」のジュニア・パートナーになり、しかも両国間での相対的シャアを大きくする。

これらにより、「国民生活」は、経済主義的「生活水準」のみでは計測できなくなり、比較の相手も、戦争に病むアメリカの実像ではなく、アメリカ主導ではあるが先進国共通の「グローバル・スタンダード」となり、かつその指標は実質賃金から社会生活全般へと拡大・細分化していく。

そのプロセスは、おおむね3段階である。経済企画庁国民生活局と国民生活審議会が主導するもので、1974年の「社会指標──暮らし良さのものさし」、86年の「国民生活指標(NSI)」、92年の「新国民生活指標(PLI)」であり、PLI は現在も用いられている。

「モーレツからビューティフルへ」が流行語になったのが1970年、「生活水準」そのものはエンゲル計数がさがっても家政学などで用いられるが、政府レベルでの「国民生活=くらし」の新指標開発は、この頃開始される。1956年に国連に加盟し64年OECD加盟を果たすと、関連国際機関に提出するさまざまなナショナル・データが必要になった。国連はすでに、54年生活水準委員会の「構成・指標アプローチ」を発展させ、59年経済社会理事会が「社会開発」を掲げ「社会開発と経済発展のバランス(Balanced Social and Economic Development)」のある「社会計画(Social Planning)」を打ち出していた。60年代に加盟国が急増すると、低開発国の国民生活水準・家庭生活水準・福祉水準も測られるようになった(伊藤秋子前掲書、60頁以下)。各国政府は、構成指標が増えるとそれを調査し報告するから、アジア・アフリカ諸国などでは統計整備の意味も持ち、ラテンアメリカから従属論の「低開発の開発」テーゼが生まれる条件ともなる。

アメリカでは、公民権運動・ベトナム戦争下の犯罪増加・人種対立激化など社会問題の深刻化が、新しいアプローチを要請した。1969年に保健・教育・福祉省が、ダニエル・ベルを委員長にした『社会報告をめざして』を発表し、(1)健康・疾病、(2)社会的流動性、(3)物的環境、(4)所得と貧困、(5)公共の秩序と安全、(6)学習・科学・芸術、(7)参加と疎外、を大項目としたデータ収集・公共計画づくりが始まる(表5)。

しかし、日本の指標づくりの下敷きになったのは、かつての「健康」を失いベトナム戦争に病むアメリカではなかった。日米欧先進24か国が加盟するOECDは、1970年の閣僚理事会で「成長はそれ自体が目的ではなく、生活のより良い質の向上をめざす一つの手段である」と宣言し、各国共通の「社会関心(Social Concern, SC)に応じた比較可能な指標をつくり、データを集め「くらし良さ(social well-being)」の平等化をめざす。

73年に一応完成したThe OECD List of Social Indicatorsは、(1)健康、(2)教育と学習、(3)雇用と勤労生活の質、(4)時間とレジャー、(5)個人の経済的条件、(6)物的環境、(7)社会的環境、(8)個人の安全と法の執行、(9)社会的機会と参加、の9項目を共通SCとして「目標分野」にしたもので、それぞれがさらに主領域・小領域に細分され、それぞれに計量可能な指標が設定され、「アクセシビリティ」が測られた(表6、隆矢憲一『社会指標』日経文庫、1977年、OECD編『「暮らし良さ」測定法の研究』至誠堂、1979年)。

そこには60年代日本で政治的争点になり、いわゆる革新自治体台頭の要因となった福祉・環境はもとより、家族やコミュニティや余暇の問題も包括的に入っていた。「くたばれGNP」が語られ「いのちとくらしを守る」革新系知事・市町村長が「シビルミニマム」を唱えて増大するもとで、日本政府としても手をうたねばならない関心領域だった。1970年12月、経済企画庁国民生活審議会に社会福祉指標委員会(青山秀夫主査)が設けられ、翌年6月国民生活審議会調査部会(篠原三代平部会長)に組み込まれて、74年9月に最初の体系が作られ試算された。それが、「生活水準」に代わる新しい「国民生活」の考え方=「社会指標(SI)」である。

当時の革新東京都知事は、大内兵衛の流れをくむ美濃部亮吉であったが、この時点で有澤廣巳ら労農派マルクス主義の経済主義的「計画化・社会化」色は一掃され、社会学・法学・政治学の考え方や「非貨幣的指標」が採用される。注目すべきは、当初から「経済成長の歪み」としての公害・環境破壊や社会資本未整備に対処することがうたわれ「余暇」がくみこまれていたことである。

そして中間報告されたのが、「社会指標──よりよい暮らしへのものさし」と名称もお役所離れした10の「社会目標(Social Goal)」・27の主構成要素・77副構成要素・188細構成要素・368個の指標をもつ「暮らしよさ」の体系だった。10の「社会目標」とは(1)健康、(2)教育・学習・文化、(3)雇用と勤労生活の質、(4)余暇、(5)所得・消費、(6)物的環境、(7)犯罪と法の執行、(8)家族、(9)コミュニティ生活の質、(10)階層と社会移動、とアメリカ『社会報告』よりOECD『社会関心』に近いものであり、かつての「生活水準」の中心「所得・雇用」は「余暇」の後の目立たぬ位置につく(表7)。

また368指標の膨大なナショナル・データを得るため、各都道府県にどの程度調査・立案能力があり、どのように地域に即した実態把握資料・政策決定データ・計画策定データがあるかも調査された。佐藤内閣の新全国総合開発計画を受けた69年地方自治法改正で、すべての市町村は、自治体の憲法ともいうべき「基本構想」とそれを執行する「基本計画」づくりが義務づけられたが、「社会指標」はそうしたローカル資料・アイディアの集約をも意味した。

この過程で篠原委員長らにより主張され、試算も行われたが、最終的には一般的「ものさし」になりえかった考え方があった。「純国民福祉(Net National Welfare=NNW)」で、国民所得計算には含まれない便益サービスや余暇を消費とみなして擬制的に加え、逆にGNP計算ではプラスだが福祉にとってはコストとなる環境汚染・環境維持経費・都市化に伴う損失などを貨幣的にマイナスするもので、後のGreen GNPなどに連なる発想であった。ただしこれも日本のオリジナルではなく、1968年にアメリカのラッセル・セイジ財団「社会変化の諸指標」にA・W・ザメッツがWelfare GNPとして提示した「逆転の発想」で、アメリカ国立経済研究所が「経済福祉尺度(Measures of Economic Welfare=MEW)」として洗練した手法の日本版だった(伊藤秋子前掲書、190頁)。

この頃巷でも、エンゲル係数は意味を失いつつあった。職場の「会社の名前・名刺の肩書き」や、学校教育の「有名学校・偏差値」が、新しいモノサシとなりランキングになってきた。ベトナム戦争に反対する庶民の「平和」意識には、「巻き込まれ拒否」が入り込む。「モーレツ社員」にとっては職場が「戦場」だった。光化学スモッグに対する青空、添加物食品に対する有機栽培、小川のせせらぎや「Discover Japan」ののんびり一人旅が「平和」とオーバーラップした。

今和次郎の提言から20年、日本生活学会は1972年に発足し、74年から本格化する。 硬質なマルクス主義のなかからも、「生活過程」や「生活様式」に注目する理論が出てくる。歴史学も現在を過去に投影する。「階級・階級闘争」に代えて「人民闘争」や「民衆」「住民」「市民」に注目する動きもあれば、「経済的社会構成体」「国家史」「経済史」から「社会史」「生活史」「女性史」への流れも現れる。

1973年秋の第一次石油ショックで、高度経済成長は世界的に終焉する。ベトナム撤退で傷ついた大国アメリカはもとより、戦後30年を超高速で駆け抜けた資源小国日本も大打撃を受け、減量経営・輸出洪水による「安定成長」への軌道修正を余儀なくされた。すでに「成人」した日本はなんとか持ち直したが、OECDで福祉国家を誇ったイギリスやスウェーデンは「病気」と診断される。国際金融は金=ドル基軸を失って流動化・投機化し、地球全体を生産基地・市場にした多国籍企業は、本国政府の規制をくぐって利益をグローバル化した。日本企業の多国籍化も本格化し、「生活保守主義」「経済大国ナショナリズム」が台頭する。

「モノの豊かさ」は基本的に達成され、革新自治体は自治省官僚にとってかわられ、労働運動も75年公労協「スト権スト」敗北後は「冬の時代」に入る。イギリスのサッチャー、アメリカのレーガンは「小さな政府」を唱え、日本も国・地方とも財政危機で行政改革が緊急課題とされた。そんな中で「社会指標」は「生活の質」を加え、世論調査結果など「主観的指標」をそぎ落として155細構成要素・261指標にスリム化しヴァージョンアップした。79年9月の国民生活審議会「生活の質」委員会報告(宍戸寿雄委員長)「新版社会指標──暮らし良さのものさし」で「福祉国家」的色彩を薄めていた。

しかしこれは、長くは続かなかった。同じ頃大平総理のもとに組織されたブレーン=政策研究会は、「文化の時代」における主観的「生活満足感」の重要性を説いた。

世界的に「新自由主義」が強まり、中曽根内閣のもとで第二次臨時行政調査会の行財政改革が進み「活力ある福祉社会」「国際社会への貢献」が声高になる。「福祉をいかに測るか」「『人生50年型システム』から『人生80年型システム』への対応」が再検討されて、86年3月、国民生活審議会総合政策部会調査委員会(福武直委員長)の『国民生活指標(NSI=New Social Indicators)』へと転換される(表8)。

NSIは、「社会目標」を網羅することよりも「課題発見型指標」をめざして8個の「社会領域」を設定し、満足感・中流意識・幸福感など「主観的意識指標」と、国際化・情報化・社会病理など「関心領域別指標」を設けた。8大「社会領域」とは(1)健康、(2)環境と安全、(3)経済的安定、(4)家庭生活、(5)勤労生活、(6)学校生活、(7)地域・社会活動、(8)学習・文化活動で、審議過程では「アメニティ」が取り上げられ「ものの豊かさから心の豊かさへ」の測定を試みた。国際化・情報化でカタカナ指標が増え、「家庭・社会の病理」では単身赴任・校内暴力・不登校なども扱った。規範性を薄めて現状点検と位置づけ、「中流意識」まで指標に採用して「福祉国家」の色彩は消された。

大平政策研究会ブレーンたちの考え方からすれば、教科書問題での韓国・中国からの批判も、反核運動の一時的盛上がりも「政治の危機」ではなかった。「中流意識」を「生活保守主義」のままいかに保持・育成できるかがポイントだった。全般的に停滞する社会運動のなかで消費生活協同組合運動が突出し、「生活クラブ生協」という「生活」を二重に掲げたグループも出てきたが、それが「健全な消費者運動」の枠内である限りは「豊かさ」の証であった。戦後平和運動のオルガナイザーであった雑誌『世界』1988年1月臨時増刊号は、『日本の豊かさデータブック』で「政治の豊かさ」を唱え、『国民生活白書』風「豊かさ」に対抗しようとしたが、せいぜい政治資金や外交・軍事力を指標化したぐらいでNSIの枠組みを超えるものではなかった。

世界的には環境費用をマイナス算定するGreen GNPが広がってきたが、円高で国際比較指標値は自動的に倍加し、バブル経済に踊る日本では、大きな関心を払われなかった。ポール・ケネディ『大国の興亡』(1988年、草思社)やイマニュエル・ウォーラーステインの「ヘゲモニーの循環」論で21世紀日本のヘゲモニーが示唆され、アメリカ知日派のなかでも「日本異質論」が声高に叫ばれたのは、この頃のことである。

1989年の東欧革命・冷戦崩壊、91年ソ連崩壊で、20世紀「社会計画」の壮大な実験としての現存社会主義・共産主義は崩壊した。かつて有澤廣巳が注意深く「計画経済」ではなく「計画化と社会化」と述べた「国民経済再建」の時代はとっくに終わった。エンゲル係数などかつての基軸的指標は、70年代以降の「生活関心」から遠のいた。いつのまにやらOECDの掲げた「社会目標」はいずれの領域でも基本的に達成され、85年プラザ合意後の円高でドル換算すると世界最高水準のものが続出した。国内では全然実感できないが、老齢年金額まで2倍になり「福祉超大国」といわれた。

89年東欧革命にアメリカの青年の多くは「自分の手で政府を選ぶ政治的自由」を見いだしたが、日本の青年の過半数は東欧民衆は「生活水準の向上を求めた」と考えた。「世界に起こっている大変革の根底にあるのは、大砲よりバター、つまりイデオロギーよりエコノミクスが世界を動かすようになった。……今やわれわれは、とてつもなく大きなビジネスチャンスを迎えている」と公言したのは、バブル絶頂期の野村証券社長、後に「グローバル・スタンダード」違反の責任を問われる田淵義久だった(加藤『ソ連崩壊と社会主義』花伝社、1992年、183頁)。

国連は、1990年「人間開発指標(Human Development Index=HDI)、翌91年「人間自由度指標(Human Freedom Index=HFI)を発表した。「社会開発」と異なる「人間開発」とは「人々の選択を広げるプロセス」と規定され、日本は長寿・高学歴・高識字率が効いてHDIは160か国中カナダに次ぐ第2位だった。しかしHFIでは、代用監獄制度や男女賃金格差で減点され40点満点の32点、トップ38点のスウェーデン以下北欧諸国がズラリと並ぶランキングの15位、しかし下位に新旧現存社会主義国・イスラム諸国が並び、High Freedom圏内にかろうじてとどまった。

92年6月、ブラジルで地球環境サミットが開かれ、世界180か国首脳、8000近いNGO/NPOが一同に会して「持続しうる開発」に合意したが、日本の宮沢首相は湾岸戦争の余波=カンボジアPKO派遣法案処理で欠席する醜態を演じ、日本の「グロ−バル・スタンダード」とは「南」にODAをばらまくだけの「北向け」リップサービスではないかと揶揄された。

その代わり、池田内閣『所得倍増計画』にならった『生活大国5か年計画――地球社会との共存をめざして』を発表、「所得」から「生活」へのシンボル転換を端的に示した。「生活大国」とは「国民一人一人が豊かさとゆとりを日々の生活の中で実感でき、多様な価値観を実現するための機会が等しく与えられ、美しい生活環境の下で簡素なライフスタイルが確立された社会」とされたが、その「生活」の目玉は「年収5倍で持ち家」「年1800労働時間」とヨーロッパ・スタンダードでは「大国」にほど遠く、「東京圏の通勤電車混雑率200%を2000年に180%へ」という涙ぐましい指標まで入っていた。バブル経済ははじけ「55年体制」も翌年崩壊する。

この「生活大国」風発想は、国民生活審議会総合政策部会調査委員会(今田高俊委員長)での10回の審議を経て、1992年5月の全く新しい「豊かさのものさし」=「新国民生活指標」に採用され、英語で「PLI=People's Life Indicators」と題された。86年「国民生活指標」を「National Life Indicators」と英訳するのはさすがに恥ずかしかったのか「New Social Indicators」としていたため、「新」なのに「People's Life」になった(『生活大国』の方は、経済企画庁にしては珍しく、報告書に英語表題がない。英語ホームページでは"Five-Year Economic Plan Sharing a Better Quality of Life around the Globe ")。「生活の『豊かさ』とは何かが改めて問われている」として、「国民生活」ではなく「個々人の生活の豊かさ」を測るため、フレームそのものが「社会目標」でも「生活領域」でもなく「活動領域」という主体的・能動的命名を得る。

それは8個とNSIと数は同じだが、(1)住む、(2)費やす、働く、(4)育てる、(5)癒す、(6)遊ぶ、(7)学ぶ、(8)交わる、と動詞化する。その8「活動領域」に(1)安全・安心、(2)公正、(3)自由、(4)快適、という「4つの評価軸」を設定し、この縦横軸による8X4=32のボックスにそれぞれ1-11個の指標を配する。「選択の多様性」に応じた「個性的」設定である(表9)。これに将来が不透明な激動の世紀末にふさわしく、「構造変化指標」として「高齢化」「国際化」「集中化」「情報・サービス化」「クリーン化」を加え、女性・障害者など主体の違いやボランティア活動・リサイクルからパチンコ・カラオケまでを動的にとらえようとする。

もっとも指標の内部に立ち入ると、例えば「交わる」の数量化とは、「安全・安心」で婚姻率がプラス・離婚率がマイナスされ、「公正」は計測不能で、「自由」で今度は同じ離婚率がプラスされ、未婚率、交際費支出、奉仕活動時間、共同募金額、老人クラブ加入率、献血者数等がウェイトされ、「快適」が交際時間と公民館数で測られるものである。それは確かに、「計画経済」のもとで「交わり」が看視され「働く」ことにのみにウェイトがかけられ、トップの決めた恣意的数字がノルマ化される社会よりも「自由」で「快適」であろうが、face to faceの「ふれあい」とはかけ離れた、机上の計算になる。

目玉とされたのは、「地域別豊かさランキング」である。かつての「生活水準」型指標では、事実上「一人当たり県民所得」に収斂し、東京がダントツのトップ、大阪が2位だが東京の3分の2、最下位は常に沖縄でトップ東京の半分、という構図が変わらなかった。ところがモノサシを増やすと、1992年作成時の試算で「費やす」はコンビニエンスストアの多い関東が高かったものの、「住む」では北陸、「育てる」「遊ぶ」なら北海道、「癒す」「交わる」なら長寿の沖縄と、おそらく立案者の狙い通りの「多様化」が現れた。それを指数化した総合指標ランキングは、毎年新聞1面トップを飾るようになる。

98年度版でいえば、福井・石川・長野・山梨・富山・鳥取・東京・香川・島根・徳島がベストテン、かの「裏日本」がズラリとオモテになり、東京7位・大阪45位の心理的「分権化」をもたらした。最下位は今年も埼玉で、初年度発表時に知事が経済企画庁に抗議した曰くつきのものである。「遊ぶ」で最下位となった宮城県知事は、「カラオケボックスが多いことが偉いのか」と怒りを表明した。住民直接投票で米軍基地は不要と直接民意を表明した沖縄県は、なぜか「交わる」でも評価されず、昨年同様総合ワースト2だった。99年には、下位常連自治体の圧力で都道府県ランキングは発表されないこととなったが、PLIそのものは、公認「豊かさ指標」として21世紀に引き継がれようとしている。

これは、要するに「豊かさのゲーム化」=高校野球・国民体育大会風「癒し」である。モノサシが増えただけ、ランキングが多様に見えるのである。ニュージーランドの一女性市民がヒロシマの写真に衝撃を受けて始めた運動が、核兵器の違法性を問う国際司法裁判にまで発展し、NGOの企画力は日本政府を含む地雷禁止条約締結にまで発展していたが、PLI的「平和」とは、阪神大震災やオウム真理教事件に学んでの、ナショナルな域内平和=数量化しうる「安全・安心」「快適」となる。

ハンナ・アレントは、「全体主義」との思想的格闘のなかで「労働(labor)・仕事(work)・活動(action)」を識別した(『人間の条件』中央公論社、1973年)。現存社会主義とファシズムの双方を超える「仕事・活動」の中に、人間の希望を見いだそうとした。PLIはこの領域をも「生活」に含め、しかも「国民」ではなく「個人の選択」に委ねたかたちをとる。見方によれば、それは「豊かさ」の自由な自己定義で、「国民」一人一人の達成=「ライフの意味づけのデモクラシー」である。

しかし、この半世紀の日本列島住民の歩みと重ね合わせると、それが政府により設定され、指標がつくられ、データがナショナルに集められ、ウェイトをかけて数量化され、ゲーム化して受容されてきたプロセスでもあった。ヒロヒトのいらない、現代版「総動員体制」である。だから藤田省三のように、そこに「『安楽』への全体主義」を読みとることもできる(『全体主義の思想体験』みすず書房、1995年)。思想界の「ポスト・モダニズム」や歴史学の「現代化」論、「カルチュラル・スタディーズ」などは、こうした情況への知的反発となる。

政府の描く「生活世界」がトータルではあるが皮相なために、「自分史」や「世間」へのこだわりも生まれる。しかし「知の世界」と制度としての大学も、政府の新指標に誘引されて学部・学科を編成し、カリキュラムを「改革」する。PLI的「多様性」世界は、天皇制のような「中心」がないために、応答性のない「日本型システム」と批判され、「いのち」の緊張感を求めて「戦争の記憶」に回帰するバックラッシュも現れる。全然リベラルでない「自由主義史観」が、「選択の自由」から逃亡したい若者の心をとらえたりもする。

かつて有澤廣巳は、「政府が指導する計画化・社会化」を「計画経済」と区別し、客観的「生活水準」を主観的「生活標準」と厳密に区別して「健康で文化的な生活」への到達を構想し「平和」と結びつけたが、「いのち」の身体性に根付いたそうした「くらし」への道はいつしか風化し、手応えのない「遊び」や「癒し」や「交わり」が「生活標準」となった。「近代」の「現代化」である。

フォード主義的大量生産・大量消費のもとでは「隣のクルマが小さく見えます」である種の「快適」を享受できたが、身体はとっくに「元服=成人」したのに「学び」の期間はますます延長され、獲得すべき知識と情報は無限に拡大し多様化する。数量化・標準化しうることは、なんらかの「標準指標」が設定可能で、その「偏差値」による格付け=ランキングの可能性を意味する。その格付けも、指標がだれかにより設定される以上、情報とイメージに左右される。創業100年の老舗山一証券の倒産は、日本経済低迷とコンピュータによるアメリカ格付け会社の世界支配のもとで、「グローバル・スタンダード」の圧力に押され、政府に見放されたものだった。ビジネス界の「おちこぼれ」である。

「短い20世紀」の終わりに、旧ソ連や中国では「日本こそ社会主義の成功例」という議論が現れ、アメリカでも『なぜ「共産主義」が日本で成功したか』(D・ケンリック、講談社、1991年)と問われた。ソフトな官僚主導の市場型「計画経済」、相対的に小さい所得格差と「中流意識」にみられる「平等」化、複数政党制のもとでの「自由な選択」としての自民党長期安定政治、その「計画」に誘導され素早く達成する「集団主義」などが指標とされた(加藤『東欧革命と社会主義』花伝社、1990年)。

経済企画庁は、大蔵省や通産省のような意味での権限はなく、国民経済を指標的に誘導し、国民生活を設計した。その「ソフトな計画化」が物的には達成され、「余暇」や「家族生活」にも及ぼされ、ついには「個人の活動」まで計測されランクづけられるようになった。「くらし」は身体性を風化し、「交わり」は携帯電話やインターネットを介して、素早く地球大に飛ぶ瞬間芸になった。そこに欠けているのは「ふれあい」であった。「平和」のために不可欠と構想された「くらしの豊かさ」が、いつしか「安楽ゆえの平和」となり、陽気でハッピーな「アメリカ」が、なお手強い競争相手ではあるがあまり尊敬できない「老人」に見えてくる。もっとも確かな「ふれあい」の場であった家族や地域のなかにも「快適さ」が入り込み、親子や隣人関係にも競争とストレスが鬱積する。

アントニオ・グラムシに学んだ国際政治学者スティーヴン・ジルは、20世紀の地球が「豊かな者と貧しい者」「強い者と弱い者」だけではなく「速い者と遅い者」の競争と格差にさらされてきたことを指摘する(『地球政治の再構築』朝日新聞社、1996年)。武者小路公秀はより直截に、機動戦・塹壕戦から情報戦・諜報戦の時代に入ったとして、ヘゲモニーのあり方の今日的展開を直視する(「戦後50年、もう一つの日本は」『月刊フォーラム』1995年2月)。イマニュエル・ウォーラーステインは、「地域研究」など1945年以降の制度化された「社会科学」のなかに、ヘゲモニー国家アメリカ合衆国の圧倒的な支配を見いだす(『社会科学をひらく』藤原書店、1996年)。

戦後半世紀の日本列島住民は、「貧しく弱く遅い少年」から「豊かで強く速い成人」へと疾走してきた。それを媒介した情報戦において、「生活水準」から「新国民生活指標」への誘導ヘゲモニーがあり、その指標設定そのものに「アメリカ」に発する諜報戦の「影」があった。

PLIには「男女の賃金格差」のマイナス指標や、「新刊書籍発行種類数」「衛星放送受信契約数」「パチンコ店数」「カラオケボックス室数」は入っているが、「セクシャルハラスメント」や「情報公開」の進度や、先生がその日に声をかけた子供の数、対話の質は入っていない。「55年体制」が崩壊した93年の『国民生活白書』は、「豊かな交流──人と人のふれあいの再発見」と題されていた。阪神大震災のボランティアが「交わる」の数値になっても、被災者たちへの個人補償は「社会目標」にならなかった。被災者たちが共同出資して英語のCollective House を「ふれあいの家」と訳したことの意味は、もとより「標準」がない以上採点できない。「交際時間」は算出できても「親密度」は計測不能である。

戦後50年のバランスシートは、肌の色の異なるアメリカ列島住民を含む、他者との身体性に根ざした「ふれあい」の親密度から、ユルゲン・ハーバーマスのいう「生活世界」のなかで、「親密圏」を拠点とした「公共圏」づくりのなかで、歴史的に再検証し、再構築されなければならない。

![]() 文部省HPが最新「学校保健統計調査」を発表し、新聞は、百年で17歳男子平均身長13センチ・女子11センチの伸びを、「栄養状態など生活環境の変化」で説明しています。実はこれ、本HP所収の私の1998年歴史学研究会大会全体会報告「戦後日本と『アメリカ』の影」の主題の一つでした。確かにこの百年の日本人の体型変化は、国際比較でみても驚異的です。「体位向上」ですが、下肢だけ伸びて骨折が多くなり、一部運動能力や病気への抵抗力は衰退しました。しかも「体位向上」は、すでに臨界点に達しています。こどもたちが「親より頭ひとつ高い」光景は、21世紀にはみられないでしょう。むしろ、こんなに正確な身体データが百年も国家に管理されている事実に注目し、この「向上」を「異常」と見る、視座転換が必要です。かのレイチェル・カーソン『沈黙の春』(角川文庫)の感性こそ重要です。百年で10センチ以上平均身長が伸びたならば、そこには「栄養状態」に留まらない、巨大な「環境変化」と「身体及び身体感覚」の変容があったはずだ、と考えるべきなのです。そして心身の「適応能力」も臨界点に達しつつあることの意味を、省察すべきです。日本の20世紀は、おそらく人類史的にもきわめてまれな、自然と人間との根源的関係の、したがってまた人間と人間との関係の、変態

文部省HPが最新「学校保健統計調査」を発表し、新聞は、百年で17歳男子平均身長13センチ・女子11センチの伸びを、「栄養状態など生活環境の変化」で説明しています。実はこれ、本HP所収の私の1998年歴史学研究会大会全体会報告「戦後日本と『アメリカ』の影」の主題の一つでした。確かにこの百年の日本人の体型変化は、国際比較でみても驚異的です。「体位向上」ですが、下肢だけ伸びて骨折が多くなり、一部運動能力や病気への抵抗力は衰退しました。しかも「体位向上」は、すでに臨界点に達しています。こどもたちが「親より頭ひとつ高い」光景は、21世紀にはみられないでしょう。むしろ、こんなに正確な身体データが百年も国家に管理されている事実に注目し、この「向上」を「異常」と見る、視座転換が必要です。かのレイチェル・カーソン『沈黙の春』(角川文庫)の感性こそ重要です。百年で10センチ以上平均身長が伸びたならば、そこには「栄養状態」に留まらない、巨大な「環境変化」と「身体及び身体感覚」の変容があったはずだ、と考えるべきなのです。そして心身の「適応能力」も臨界点に達しつつあることの意味を、省察すべきです。日本の20世紀は、おそらく人類史的にもきわめてまれな、自然と人間との根源的関係の、したがってまた人間と人間との関係の、変態 (メタモルフォーゼ)だったのかもしれないのです。

(メタモルフォーゼ)だったのかもしれないのです。

![]() 「戦後日本と『アメリカ』の影」執筆のさい、体位計測を用いて「生活水準」や「環境変化」を探るこうしたアイディアと手法を、私はエルゴロジーの視点で「過労死」を研究する過程で出会った、J.Komlos

ed., Stature, Living Standards, and Economic Development,

Chicago UP,

1994 から得ました。そしてこの本から、体位計測史の先駆者であるアメリカ「ニュー・エコノミック・ヒストリー」のリーダー、R・W・フォーゲルの黒人奴隷経済史研究を知りました。黒人奴隷の「価格」が体位に還元され「量化」されて売買された歴史に注目し、その契約書類の膨大な分析から人種差別を実証した、画期的仕事です。専門外なので教えを乞うたのが、勤務先の年下の同僚で、アメリカ史研究のHP「Amstud

」を主宰していた故辻内鏡人さんでした。世紀末には理不尽なことが重なるものです。私は9月にゼミ出身の若い教え子を、10月に親友の奥さんを喪ったばかりなのに、12月4日夜、その辻内鏡人さんが、突如世を去りました。病気ではありません。痛ましい交通事故、それも、加害者が辻内さんと「交通上のトラブル」があって「故意にはねた」と当初供述した事件です。私はちょうど20年前、共通の友人の交通事故死を通じて辻内さんと知り合った事情があり、「事件」直後から、本HPに「辻内さん事件」のコーナーを設け、皆様に12月4日夜8時すぎ、中央線国立駅周辺での「事件」の目撃情報・関連情報を電子メールでお寄せいただくよう訴えてきました。「トラブル」の有力な目撃情報がないため、一橋大学の有志学生・教職員も、「目撃情報を探しています」というビラをまき、捜査に協力して証言を集めるボランティア活動を行いました。グレーな「事件」を解明するための、一筋の光明であり、希望です。加害者はクリスマスに傷害致死容疑で起訴されましたが、このヒューマンな希望が実る方向で、新世紀を迎えたいものです。

「戦後日本と『アメリカ』の影」執筆のさい、体位計測を用いて「生活水準」や「環境変化」を探るこうしたアイディアと手法を、私はエルゴロジーの視点で「過労死」を研究する過程で出会った、J.Komlos

ed., Stature, Living Standards, and Economic Development,

Chicago UP,

1994 から得ました。そしてこの本から、体位計測史の先駆者であるアメリカ「ニュー・エコノミック・ヒストリー」のリーダー、R・W・フォーゲルの黒人奴隷経済史研究を知りました。黒人奴隷の「価格」が体位に還元され「量化」されて売買された歴史に注目し、その契約書類の膨大な分析から人種差別を実証した、画期的仕事です。専門外なので教えを乞うたのが、勤務先の年下の同僚で、アメリカ史研究のHP「Amstud

」を主宰していた故辻内鏡人さんでした。世紀末には理不尽なことが重なるものです。私は9月にゼミ出身の若い教え子を、10月に親友の奥さんを喪ったばかりなのに、12月4日夜、その辻内鏡人さんが、突如世を去りました。病気ではありません。痛ましい交通事故、それも、加害者が辻内さんと「交通上のトラブル」があって「故意にはねた」と当初供述した事件です。私はちょうど20年前、共通の友人の交通事故死を通じて辻内さんと知り合った事情があり、「事件」直後から、本HPに「辻内さん事件」のコーナーを設け、皆様に12月4日夜8時すぎ、中央線国立駅周辺での「事件」の目撃情報・関連情報を電子メールでお寄せいただくよう訴えてきました。「トラブル」の有力な目撃情報がないため、一橋大学の有志学生・教職員も、「目撃情報を探しています」というビラをまき、捜査に協力して証言を集めるボランティア活動を行いました。グレーな「事件」を解明するための、一筋の光明であり、希望です。加害者はクリスマスに傷害致死容疑で起訴されましたが、このヒューマンな希望が実る方向で、新世紀を迎えたいものです。