これは、正確にいえば英文論文の翻訳ではない。こちらが英文の下敷きになったもので、英文は、それにエルゴロジーの理論を加え、外国人向けに書かれた。その執筆経緯は、本文注解の(1)を参照いただきたいが、ここに収録するのは、平田清明らと共著の『現代市民社会と企業国家』(御茶の水書房刊、1994年)に所収されたものである。ただし図表は省略した。また、その後の労働基準法改正をふまえた最新局面までの分析は、同題で単行本『現代日本のリズムとストレス』(花伝社、1996年)に収録された。

<目 次>

一 経済成長の東洋医学――日本の長時間労働・過労死と政府の非決定

四 長時間労働の経済史学――勤勉・滅私奉公は日本人の国民性か?

![]()

五 労働時間の経営学――会社主義と企業社会による組織された競争

![]()

六 サービス残業の統計学――労働省は資本の手先か、労働者の味方か?

![]()

七 公共的時間の政治学――市民社会形成には自由時間が不可欠である

![]()

過労死・エルゴロジー関係問題領域別参考文献一覧――もっと勉強したい人のために ![]()

20世紀の資本主義は、人類史上空前の経済成長を達成し、物質的生産力を増大させ、地球環境・生態系を破壊してきた。そのなかでも日本の発展テンポはきわだっており、欧米の経営者や社会主義崩壊後の旧ソ連・東欧国家指導者により「日本モデル」「リーン・プロダクション」としてもてはやされる一方、市民社会に生きる労働者たちからは「ジャパナイゼーションの脅威」という不安の声もきかれる。

俗流経済学者たちは、しばしば経済成長を健康体になぞらえ、成長鈍化を病気と診断する。かつての労働者の賃上げ圧力によるイギリス病、福祉の荷重超過によるスウェーデン病などを受けて、労働者の勤労意欲減退による韓国病や、バブル崩壊でリストラクチュアリングに苦しむ日本病も、診断されている。

しかし、大量生産大量消費・情報化・グローバル化でせわしくなった20世紀の時間のリズムをしばし離れて、ちょっと立ち止まって考えてみよう。いったい、西洋医学で病気と診断された身体は本当に病気なのか、東洋医学やイスラム医学で診れば健康体ではないのか? 西洋医学で健常と診断された高度経済成長の黄金時代こそ、人類史のなかの異常な時代であり、ストレスを蓄積して動脈硬化をきたしているのではないか? 福祉とゆとりのゆえに病気と誤診されたスウェーデン型市民社会では、人間と自然との健全な共生が保たれているではないか? 欧米と日本にはじまる資本主義型工業化がアジアに及び、韓国やタイばかりでなく中国やインドやアフリカにも自動車やビデオやコンピュータが溢れるようになれば、いったい宇宙船地球号はどうなるのだろうか、と。

そして、私たちの足元を見つめてみよう。ひるがえって日本に市民社会はあるのか? 広告や情報の氾濫のなかで、一生懸命働き、ぜいたくなモノに囲まれ、世界中のグルメを味わいながらも、なにかしら満たされず、ストレスが蓄積されていく社会が、本当に市民社会であるのか? モノは質素でも、自由時間のゆとりと健康な生活が保障される社会の方が、よっぽど市民社会らしいではないか? そもそも市民社会とは何であり、どこに向かおうとしているのか? 市民社会では、労働と労働時間はいかなる意味をもつのか? 自由で社会的な時間と空間がないところに、公共的コミュニケーションを基礎とした市民社会形成は可能なのか、と。

小論は、そうした疑問から出発して構想された「時間と空間の政治学」の一環であり、ささやかな問題提起である。より具体的には、過労死に象徴される日本の労働者の長時間労働の問題に焦点をしぼり、それが企業主権国家日本の経済発展を支えた重要な病理であったこと、その問題に政府も労働組合も必ずしも有効な規制を行いえなかったこと、そしてそれが現代日本におけるさまざまな社会問題と国際摩擦の重要な要因になっていることを示し、いわば日本政治における「非決定」の問題を浮き彫りにすることによって、「時間と空間の政治学」に接近しようとするものである(1)。

現代日本で広く知られ、英語でもそのまま用いられるにいたった新しい日本語に、「過労死(Karoshi)」という言葉がある。長時間過密の働きすぎによる突然死のことで、福祉の遅れ、高地価と狭い住宅、受験戦争や単身赴任などとともに、「豊かな社会」日本の陰の部分を象徴している。

国際労働機構(ILO)の『世界労働報告・1993年』は、地球上にはアフリカ・インドなどで、なお子供を含む数百万人が奴隷労働・債務返済労働として使役されている反面、アメリカや日本などでは「20世紀の最も深刻な健康上の問題の一つ」としての労働ストレスの蓄積が進み、日本ではフランスより年500時間も多い長時間過密労働で「仕事中毒による過労死」さえ発生している、と警告した。

日本政府は近年、アメリカとの貿易摩擦・構造協議の過程で、日本の労働時間が他の先進資本主義諸国に比して著しく長いことを認め、労働時間短縮をマクロの政策課題とした。宮沢内閣が1992年6月に決定した経済計画『生活大国5か年計画――地球社会との共存をめざして』は、「労働時間の短縮は、勤労者とその家庭にゆとりをもたらし、職業生活と家庭生活、地域生活との調和を図り、『生活大国』の実現を目指す上での最重要課題の一つである。また、国際的に調和のとれた競争条件の形成にも資するものである」として、1991年の年間2016時間(所定内1841時間、所定外残業175時間)を96年までに1800時間にすると公約し、93年6月には労働基準法を改正して94年4月から施行することにした(2)。

しかし、1992年12月の内閣改造で就任したばかりの村上労働大臣が、「わたしは二宮尊徳の考えを持っている。所管大臣として週40時間、年間1800時間の旗振り役だが、ジレンマもある」と述べたように、かつての「富国強兵・殖産興業」時代の日本人の「滅私奉公」を支えた二宮尊徳(金次郎)風勤勉道徳と長時間労働を日本経済に不可欠のものとみなし、労働時間短縮は日本経済の国際競争力喪失につながるという見解も、根強く残されている。1993年6月、政治改革をめぐって自由民主党が分裂し、戦後日本の政党政治の再編が始まったが、労働時間短縮を基本政策にかかげるような政党は、政治舞台に現れない。

企業経営者のなかには、ソニーの盛田昭夫会長のように、「『日本型経営』が危ない」という話題をよんだ論文で、労働時間短縮が労働分配率向上とともに世界市場において日本企業が生き残るために必要な施策の一つであると問題提起する例も現れてきている。しかし、日経連など財界主流は、日本企業の競争力弱化につながりかねないと反論し、労働基準法改正に際しても、時間外・休日賃金の割増率引上げに反対した。

労働組合のナショナルセンターである日本労働組合総連合会(連合)などは、近年、労働時間短縮を積極的に要求するようになった。しかし、日本の労働者の多くは、「企業社会」「会社主義」とよばれる長時間労働・残業を当然とするシステムに組み込まれている。個々の家計では、残業減少による収入減への不安がある。バブル景気崩壊後の93年春闘でも、時間短縮要求よりも、正社員の雇用確保と賃上げが優先された(3)。

日本の労働時間の法的規制は、労働基準法によって与えられている。1988年に改正・施行された労基法では、「第4章 労働時間、休憩、休日及び年次有給休暇」において、「使用者は、労働者に、休憩時間を除き1週間について40時間を超えて、労働させてはならない。使用者は、1週間の各日については、労働者に、休憩時間を除き1日について8時間を超えて、労働させてはならない」(第32条)となっている。1日8時間、週40時間が上限で、違反すると「6ヵ月以下の懲役または10万円以下の罰金」(第119条)が科される。

ところが、同法の第131条には、当分の間、この「40時間」を「40時間を超え48時間未満の範囲内において命令で定める時間」と読み替えるという規定がある。1991年3月までそれは、政令で法定労働時間を週46時間、特定業種・規模の企業については猶予措置が設けられて48時間、と読み替えられた。90年12月の中央労働基準審議会では、それがさらに法定44時間、猶予措置は93年3月までで46時間と読み替えられ、91年4月から実施された。

1992-93年、労働省と中央労働基準審議会は、アメリカからの貿易摩擦がらみの「外圧」と、連合など労働運動からの「内圧」におされて、新たな労働基準法改正を準備した。93年6月に国会で議決され、94年4月から実施されることになった改正労働基準法では、法定週40時間制への移行、つまり第32条の文字通りの実施を唱っている。

しかし、1993年3月末で期限のきれるはずであった週46時間制猶予措置でさえ、バブル崩壊後の不況を口実にした中央労働基準審議会での経営者側の抵抗と、時の政権党自由民主党の要請で、1年間実施が延長された。その猶予措置による週四六時間制適用労働者は、運輸・通信業や中小企業など約2300万人、雇用労働者全体のほぼ半数にのぼる。94年からの改正労働基準法でも、中小企業などに対する週44時間の猶予措置が、97年3月まで設けられた。

さらに1988年法で「特例措置」とされた「10人未満の商業・サービス業等に係る」週48時間制限はそのままで、その対象とされる650万人(全労働者の14パーセント)を合わせると、「猶予」「特例」対象者は全労働者の3分の2近く(64パーセント)にのぼる。つまり、労働基準法の「週40時間」が文字通りに適用されるようになるのは、大企業正社員を中核とした3分の1の労働者にすぎないのである。労働基準法の時間規制が、「ザル法」といわれるゆえんである。

労働時間の法的規制が遅々として進まない状況下で、長時間労働の産物である過労死やサービス残業の問題が、社会的・政治的にもクローズアップされてきている。

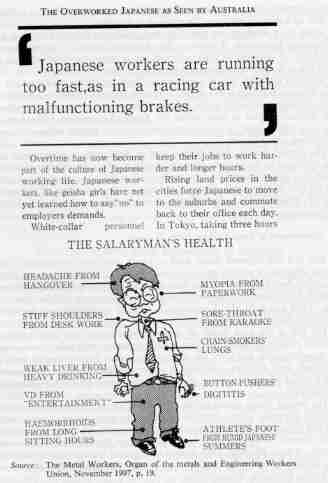

過労死という言葉は、1988年に弁護士たちが「過労死110番」を開設して以降広がり、新聞・テレビ等の報道で用いられて定着した。最近ではサラリーマン向け雑誌や経営者むけの雑誌もこぞってとりあげ、小説の題材にもなっている。欧米でも「ジャパニーズ・カローシ」として広く報道され、筆者自身も米国CBSテレビのインタビューを受けたことがある。オーストラリア金属機械労働組合の機関紙は漫画を掲げて、「日本の働き中毒者たちは、死に至る競争に突入している」と皮肉っている(4)。

過労死(death from overwork)とは、命名者である国立公衆衛生院成人室長上畑鉄之丞医師によって、医学・生理学的には「過重労働が誘引となって高血圧や動脈硬化が悪化し、脳出血、くも膜下出血、脳梗塞などの脳血管疾患や心筋梗塞などの虚血性心疾者、急性心臓死などを発症し、永久的労働不能や死亡に至った状態」、ないし「非生理的な労働過程が進行するなかで、労働者の正常な労働リズムや生活リズムが崩壊し、その結果、生体内で疲労蓄積が進み、過労状態に移行、既存の高血圧や動脈硬化が悪化し、破綻をきたした致命的な状態」と定義されている。ちょうど、地球環境が、19-20世紀の世界的工業化で自然循環のリズムをこわし、異常気象や生態系崩壊を経験しているのと似ている。

エコロジー風にいえば、現代の地球環境・生態系危機は、いわば「地球の過労死」寸前の姿である。そして、人間社会の「ジャパニーズ・カローシ」は、労働者の肉体的・精神的リズムのエコロジカルな危機、より正確に、労働生理学者たちの提唱する言葉でいえば、「エルゴロジー(Ergology=働態、労働生活系)」の危機である。

過労死は、近代工業の勃興期には、西欧でも日本でも珍しくなかった。カール・マルクス『資本論』の第1卷第8章「労働日」には、次の文章がある。

「1863年6月の最後の週に、ロンドンのすべての日刊新聞は、『単純な過労による死(Death from simple Overwork)』という『センセーショナル』な見出しの記事を載せた。それは、ある非常に名声の高い宮廷用婦人服製造所に雇われていて、エリズというやさしい名の婦人に搾取されていた、20歳の婦人服製造女工メアリ・アン・ウォークリの死亡に関するものだった。……彼女は、他の60人の娘たちと一緒に、必要な空気容積の3分の1も与えないような1室に30人づつ入って、26時間半休みなく労働し、夜は一つの寝室をいくつかの板壁で仕切った息詰まる穴の一つで、一つのベッドに2人づつ寝た。……彼女は、金曜に病気になり、そして、エリズ夫人の驚いたことには、前もって最後の1着を仕上げもしないで、日曜に死んだ」(5)。

それが、よりスマートなかたちで、現代日本によみがえった。日本にもかつての殖産興業期には、『女工哀史』や『ああ野麦峠』の過酷な労働があった。20世紀の今日では、日本国憲法の基本的人権の延長上で「健康で文化的に生きる権利」や環境権が認められるにいたったが、過労死は、飢餓や戦争によるものとは異なるかたちでの、生存権の剥奪である。いや、自由時間の飢餓と経済戦争による、企業戦士たちの戦死である。

過労死は、私たちの身のまわりでも、起こっている。1993年6月19日、「過労死110番」全国ネットワークの一斉相談日に寄せられた相談は181件、内78件が労災補償相談(内死亡事案は40件)、働きすぎの予防相談が79件であった。93年3月までの延べ相談件数は3121件にのぼり、40-50歳代の働き盛りが多いが30歳未満も1割、女性も4.5パーセントいる。職種では建設作業員・工員など現業労働者が25パーセント、営業・事務職が22パーセント、管理職も20パーセントにのぼる。脳出血など脳血管疾患が39パーセント、心臓疾患が27パーセント、精神的ストレスによる自殺も2パーセントいる。

過労死の典型的事例を、見てみよう。

1990年7月に死亡した三井物産の47歳のソ連担当課長石井淳氏の場合、死亡前10か月に103日間の海外出張を繰り返し、死亡5日前に来日したソ連側取引先担当者を接待して商談をまとめようとしていた中途で、出張先のホテルの部屋で胸の痛みを訴え急死した。亡くなる3日前にホテルから、妻への電話で「めちゃくちゃに忙しい」と訴えていた。

『資本論』風にいえば、こうなる。「1990年11月16日付けの東京のすべての新聞朝刊は、『企業戦死の過労死』を社会面トップで報じた。それは、世界的に高名な総合商社に雇われて、会社主義という目にみえないしくみに搾取されていた、47歳の働き盛りの課長の死に関するものであった。」ただし現代では、次の一節がつけ加わる。「残された妻は、労働基準監督署に、労災認定を求めて申請手続きをとった。『突然にかけがえのない人を失った今、私のような思いをする人がもう出てはいけないという気持ちでいっぱいです。私のこの申請が、過労死予備軍ともいえる働きすぎの人々への警鐘となり、過労死を出さない職場環境のきっかけとなれば幸いです』と述べて」と。

1989年1月に死亡した25歳の日動海上火災の営業マン早川勝利氏の場合、会社の「東京海上に負けるな」の合言葉のもとで、昼は会社外で生命保険契約のノルマを達成する仕事、夜は書類整理などで遅くまで会社内に残り、家にも仕事を持ち帰って午前2時・3時まで働く毎日を繰り返し、「疲れたよ、ゆっくり寝たいよ」と家族に言い残して、そのまま死んでいった。

教育に熱心な学校教師や、深夜便のトラック運転手、24時間営業の小売店労働者、締切に追われるジャーナリストなどにも、過労死がある。働き盛りばかりでなく青年にも、男性ばかりでなく女性にも、ブルーカラーにもホワイトカラーにも、中間管理職にもトップ経営者にもみられる。

1990年12月から91年11月の1年間で『日本経済新聞』訃報欄で報じられた現役会社役員192名の死因の46%は、過労死の疑いの濃いクモ膜下出血・脳出血・心不全など脳・心臓疾患であった。

1989年正月になくなった東証一部上場プラント輸出会社千代田化工建設代表取締役副社長後藤弘美氏のケースは、経営トップの過労死の事例である。海外事業の責任者として前年88年に20回延べ132日の海外出張を繰り返し、11月24日ー12月14日の中東出張から帰国したさいにはひどい風邪で顔色も悪かったが、帰国後も出張中にたまった国内の仕事と株主総会などの業務を毎日こなし、ようやく休暇のとれた12月30日にくも膜下出血で倒れ、年があけて死亡した。58歳であった。

1988年2月に死亡した椿本精工葛城工場班長平岡悟氏(48歳)の場合は、タイムカードの打刻時刻から推計した死亡前1年間の拘束労働時間が4038時間、休憩時間を除いた年間実労働時間は3663時間にのぼった。ところが、ベアリング製造工場の現場で約30人の部下をもち、2組2交替制でラインを統轄する彼の仕事の会社側の記録は、所定内2263時間のほか、給与明細書に示された所定外残業時間は1015時間で、支払い労働時間は計3278時間であった。これでも殺人的な長時間労働であるが、タイムカードとの差の385時間は、賃金が支払われない「サービス残業」であった。会社側は、労災も認定された彼の過労死を、「残業手当による収入を重視した自主的残業」によるものであるとして損害賠償を拒み、遺族は企業責任を追求して裁判に訴えた。

1988年6月に亡くなった富士銀行兜町支店の23歳の女子銀行員岩田栄さんのケースでは、労働基準法第64条で禁じられた女子の「4週24時間以内」を大幅に超えた残業を、会社は勤務時間表の出退社時刻の書換えまで指示して、強制していた(6)。

しかしながら、日本政府は、正確にいえば「過労死」の存在そのものを認めていない。労働省編集の『労働時間白書』(1992年12月)にも、『平成4年版(及び5年版)労働白書』にも『日本の労働政策・平成4年版』にも、過労死という言葉も問題もでてこない。1991年度に労働省が過労による業務上の死亡として労災認定したのは、申請555件のうち34件にすぎない。これら公式統計からは、過労死とよばれる突然死は、日本の労働者のごく例外的現象であるかに見える。

だがこれは、労災認定の要件がきわめて厳しく、遺族は労災申請以前にあきらめるのが圧倒的なためで、実際の過剰労働による突然死は、これよりはるかに多い。労働省は過労死は「正式な医学用語でない」ことを理由にその存在を否定するが、人口動態統計など医学的データをも用いて過労死弁護団が推計したところでは、年間ほぼ1万人、ちょうど交通事故による犠牲者数に匹敵する(7)。

日本政府は、過労による健康被害・死亡の統計をつくらず、すでに社会問題化した過労死の実態をおおいかくしているため、政策的対応ができないのである。

労働者が過労により死亡した場合、遺族は犠牲者が勤務していた会社に、労働基準法・労働安全衛生法による使用者の安全配慮・保護義務、健康保持義務違反であるとして、損害賠償・慰謝料を請求することができる。

しかし、多くの会社は、労働者の働きすぎを死亡者個人の健康管理の責任に帰して、企業の責任を逃れようとする。そこで遺族は、労働災害補償保険法にもとづいて、労働省労働基準監督署に労災保険制度による遺族補償・保険金支払いを求める。企業側は、その死亡が業務上の労働災害と労働省により公的に認定されない限り、企業責任・損害賠償を認めようとしないケースが多いからである(8)。

そこで、労働省による労災認定のあり方が問題になる。労災保険制度は、もともと炭鉱落盤事故や業務上交通事故を想定したもので、過労による突然死を予想していない。しかし1987年10月に1961年以来36年ぶりで改定された脳・心臓疾患の労災認定基準(労働省通達)では、「発症前1週間以内に通常の所定内業務内容と比較して特に過重な業務に就労して精神的・身体的過重負荷を受けたこと」とした。1961年の旧認定基準では、発病直前(前日)における特別の災害のような従来の業務に比して著しい負荷を要件としていたから、考慮対象期間は延長され、所定外業務・残業などによる過労の蓄積が顧慮されるようになった。

しかし、この通達によって、過労死認定が大幅に緩和されたとはいいがたい。過労は、たんに1週間ではなく、数週間・数か月の単位で蓄積されるものであり、直前1週間の就労状態のみでは判断できない。また、夜勤で10時間以上の所定内労働のタクシー運転手のような仕事では、所定内労働自体によるストレスや疲労で過労死する場合もある(9)。

しかも、1990年4月に発覚した、労働省の業務上労災認定実務のためのマニュアル(1988年1月作成)によれば、この認定基準の実際の運用にあたって「業務上」と認定されるケースは、1. 発症当日の業務量が日常業務の3倍であること、2. 発症前1週間に1日の休みもなく日常業務の2倍働いたことであり、3. 直前1週間に1日でも休んでいればたとえ他の6日が日常業務の2倍でも「業務外」として扱い労災とは認定しない、というものであった。ちなみに、このマニュアルは、マスコミ報道で初めて暴露されたもので、労働省は当初その存在を否定し、発覚1か月後にようやく省内の全国職業病認定担当者会議で配布したものであることを認めた。

1990年4月の東京中央労働基準監督署の決定では、このマニュアルが忠実に適用された。1987年2月に、43歳の総合広告代理店「創芸」副部長八木俊亜氏が、平日残業のほか死亡直前の土曜・日曜も自宅で7時間もワープロをたたいて企画書をつくり、水曜日に急性心筋梗塞により倒れた過労死の例は、「1日3-4時間、週25時間程度の残業では、過重な業務といえない」「休日に自宅でも働いていたという事実は、妻の証言のみで認定できない」と、マニュアル通りの解釈で労災が認められなかった。

八木氏の手帳には、次の文章が残され、現代日本の「奴隷労働」を告発していた。

「かつての奴隷たちは、奴隷船につながれて新大陸へと運ばれた。超満員の通勤電車のほうが、もっと非人間的ではないのか。現代の無数のサラリーマンたちは、あらゆる意味で、奴隷的である。金にかわれている。時間で縛られている。上司に逆らえない。賃金も一方的に決められる。ほとんどわずかの金しかもらえない。それと欲望すらも広告によってコントロールされている。労働の奴隷たちはそれでも家族と食事をする時間がもてたはずなのに。……」(10)

以上にみたように、過労死に関わる日本の行政は、労働法にもとづくばかりではなく、労働省通達で一般的基準が定められ、各都道府県労働基準監督局・監督署が省内マニュアルを適用して具体的に運用する。このような厳しい認定基準のため、労働省による実際の業務上過労死認定は毎年30件前後、申請件数の5%程度でしかない。

その背景には、認定基準を緩和すると申請件数が増大し、ひいては労災保険財政に影響が及ぶことへの危惧がある。労災保険は業種や過去の災害率により異なるが、各企業が賃金総額の0.6-14.9%を全額使用者負担で拠出し、まかなわれる。1991年の労災保険料収納額は1兆5151億円、給付費等支払額は8832億円で大幅な黒字であるが、過労死労災認定が急増するとこの財政をおびやかす。労働省にとっては権限を伴う有力な財政的資源であり、認定にあたっても、拠出者である企業への配慮が働く(11)。

そのうえ遺族の申請書類には会社の認印欄があり、会社が勤務資料などで遺族に協力する例は少ない。労働基準監督署の審査は申請から1年以上かかり、会社側は企業責任を認める証拠を出したがらない。会社が所定外手当を支払わない残業、いわゆる「サービス残業」「持ち帰り残業」の存在を認めない。年間少なくても1万人と見積られる過労死の犠牲者の遺族は、申請手続きの煩雑さ、会社の非協力と決定までの長い時間により、大多数は申請をあきらめ泣き寝入りする。わずか5%程度の遺族申請者のうち、そのまた5%程度しか実際に労災認定を受けることはない。

こうして、日本政府の公式統計からは、過労死は抜け落ちる。したがってまた、労働行政において具体的施策は生まれない。過労においやった企業の責任は、免罪される。政府の不作為による問題の隠ぺい、「非決定」である。

個々のケースはさまざまであっても、一般的にいえば、過労死が生じる社会的背景は明らかである。先進工業国のなかでは異常に長い日本の労働時間、会社主義のせいである。

一人の人間にとって、生きる時間は有限である。1日は24時間、1年は365日で8760時間、人生はせいぜい60-80年である。

人間にとっての時間の意味は、社会史研究の隆盛もあり、近年、物理学・哲学ばかりでなく、社会科学や歴史学・人類学においても研究されてきた。労働時間の歴史的変遷についても、欧米の歴史学・社会科学は、新しい知見を提供してきている。

例えば古代ローマの暦には、年に175日の宗教的休日があり、市民が生産労働にたずさわることは少なかった。中世イングランドの農民の労働時間はせいぜい年1600時間で、1年の3分の1は働かなかった。アンシャンレジーム期フランスの農民も、年52日の安息日(日曜日)を含む年180日の休日を享受していた。時間とは、神の定めた自然のリズムと観念され、季節と太陽の動きに人間が従うものであった。時間は流れるもので、費やすものではなかった。

それが、機械時計の発明と、農業から工業への生産基軸の移行により、ドラスティックな変化をこうむった。太陽に代わる「仕事はじめの鐘」の出現、「教会の時間から商人の時間へ」への移行、教会に代わって工場主が行う仕事場の時間管理が現れ、日単位ではなく時・分秒単位での労働が始まった。自然のリズムに従い「過ぎ去る(pass)もの」であった時間は、人間が自分あるいは他人の意志で「費やす(spend)もの」になった。始業・終業のベル、タイムレコーダーが現れ、「時は金なり」の観念が生まれた。資本主義的産業化の進行とともに、時間は貨幣換算されるようになった(12)。

産業革命の時代に、工場労働時間は劇的に延長された。エンゲルス『イギリスにおける労働者階級の状態』が描いたように、紡績業などでは子供や女性を1日12-16時間も働かせる。時計は工場主が独占し、時には始業時を早めたり終業時刻を遅くしたりして、文字通りの「時間泥棒」――ミヒャエル・エンデ『モモ』を見よ――が現れた。

ヨーロッパやアメリカ、カナダ、オーストラリア、ニュージーランドでは、これに対する職人・労働者と市民社会の抵抗が、労働組合運動や工場法による労働時間規制を生み出した。1889年の第2インタナショナル創立時に8時間労働日実現が世界の労働者の合言葉になり、メーデーが始まった。1919年の国際労働機構(ILO)設立で8時間労働日・週48時間労働が決議されて以後、先進工業諸国の労働時間短縮が進んだ。

今日では、市民社会を定着させたドイツやフランス・北欧諸国では年1500-1600時間、イギリス・アメリカで年1800-1900時間の水準になり、1日7-8時間労働、週休2日・週5日労働、年次有給休暇・長期連続休暇・育児休暇、所定外残業時間制限・残業50-100%割増賃金などの法的規制と制度が、当り前になった。労働時間短縮と自由時間獲得、休養・レジャーの享受は、労働者の人権・基本権、ドイツの言葉では「時間主権」となった。労働時間短縮で雇用を増やし失業を減らす「ワークシェアリング」や「労働の人間化」の考え方も、定着している。

北欧スウェーデンは、労働時間の観点からみれば、現代市民社会の典型であり、企業国家=過労死社会日本の対極にある。所定内労働時間は週40時間制で年間1808時間であるが、実質労働時間は1472時間、つまり所定外残業がないばかりか、有給休暇や育児休暇を完全取得して、労働消化率は81.4%となる。

これは、出産・育児休暇が男女いずれでも取得可能で450日、その最初の360日は90%の所得補償、出産時はパートナーも10日間の休暇、子供が12歳になるまでさらに90%所得補償で年60日の休暇、1日2時間まで育児のための遅刻・早退の権利、といった福祉制度があるためである。また、有給休暇年6週間は完全消化、人によっては11週間の長期休暇という、自由時間とゆとりの生活が人権・時間主権として確立しているからである。日本は法定有給休暇さえ未消化で、ちょうど逆の典型となる(13)。

ところが日本の労働時間については、系統的な歴史研究・社会科学研究はほとんどない。また実際の労働時間の歴史も、欧米の研究から見いだされた公式通りには進んでいない。日本は、近代化・工業化という意味では世界史に類のない長期の高速の経済成長を達成し、一人あたり国民所得でも世界でトップクラスの経済大国になった。しかし労働時間の面では、労働省の公式統計でも、ドイツ・フランスより年500時間(3か月)、イギリス・アメリカより年200時間(1か月)多い水準に留まる。日本経済の成功、国際競争力の秘密は、「ウサギ小屋の働き中毒」、福祉の貧困・低賃金・長時間労働ではないかと、疑いの目でみられている。

欧米には、日本の労働時間の歩みに着目した、二つの異なる研究がある。一つはウィーン大学ゼップ・リンハルト教授の見解で、欧米と同じ「前近代の自然のリズム→産業革命期の長時間労働→労働運動・技術革新・生産性向上による時間短縮→ロボット化・サービス化・情報化による脱産業化とレジャー享受」の歩みを、日本も基本的にやや遅れてたどっている、即ち欧米より遅れて産業化し年3000時間台を戦前に経験したが、第2次世界大戦後の年2500時間労働による経済成長の結果、1960年頃をピークに減少に向かい、今日の200時間程度にまで短縮してきた、という見解である(14)。

この説は、マクロの公式経済統計で見る限り説得力がある。この説では、政府の「生活大国5か年計画」が掲げる年1800時間も、1996年までに達成可能か否かはともかく、やがて確実に実現されると見通される。

しかし、経済発展・生産性向上と科学技術進歩・脱産業化が労働時間短縮をもたらすというリンハルト教授の仮説には、有力な反証もある。世界最大の工業国アメリカ合衆国の労働時間は、ニューディール期に週40時間法を制定し、黄金の1950年代には週4日22時間労働とレジャーの時代の到来が夢見られた。しかし実際は、1967年の1787時間から87年の1949時間へと、20年間に163時間(1月分)も労働時間が増加した。これを分析したハーバード大学ジュリエット・ショア教授の『働きすぎのアメリカ人』は、1992年にアメリカでベストセラーになった。ロボット導入・コンピュータ化・サービス化が進んでも、労働時間が逆に増大した実例である(15)。

この点からすれば、ドイツやフランスやスウェーデンのように、労働組合が時間短縮を権利として要求し、経営者も生産性向上を賃金ではなく時短にふりむけ、政府が立法措置をも用いて労働時間短縮に積極的にとりくんだ国々でなければ、経済発展がただちに労働時間短縮につながるわけではないことを、示している。

日本の長時間労働については、「勤勉な国民性」で説明する、もうひとつの有力な見解がある。カリフォルニア大学のトマス・スミス教授の説はその一つで、日本人の集団主義・勤勉性が、欧米とはちがったタイプの労働時間の歴史をもたらしたという。

スミス教授によれば、江戸時代の日本の農民は、マックス・ウェーバーが初期プロテスタントに見いだしたのと似たような天職・禁欲・勤勉倫理をもち、多種多様な農作業を計画的におこない、農業技術の改善に努めた。ウェーバーのいう「資本主義の精神」と異なるのは、その時間所有の単位が、プロテスタント風の自立した個人ではなくイエやムラの集団であり、二宮尊徳の勤勉道徳も村落共同体や若者組の掟として広まった、という。

これが明治の殖産興業過程にも受け継がれ、欧米では工業化過程で労働運動の労働時間短縮・自由時間獲得要求が強まるのに、日本では労働運動が生まれても時間短縮要求はきわめて弱く、むしろ、時間外労働の平等な割り振り、残業手当支払い要求が強かった。高賃金のためなら、休日返上で徹夜してでも仕事をする労働者が多かった。第2次世界大戦後もこの伝統は残され、労働運動は時間短縮より賃上げに熱心で、残業料はチーム単位で分配された。つまり、勤勉で時間所有が集団単位であるところに、日本の近代化の特質を見ている(16)。

こうした「国民性による長時間労働」という考えは、日本国内でもきわめて有力である。

日本に古くから伝わる「早起きは三文の得」という格言や、「しばしも休まず槌打つひびき……仕事に精出す村の鍛冶屋」とうたう童謡「村の鍛冶屋」は、このスミス教授の見解を補強する。日本政府の御用学者のなかには、日本人の労働は欧米とは違って疎外されていないから過労死するほど働くのだ、と唱える者さえいる。人間の死こそ究極の疎外に他ならないのに。

スミス教授は明言していないが、「日本的勤勉」は「アジア的勤勉」にもつながり、ロンドン大学森嶋通夫教授の「儒教資本主義」論、ボストン大学ピーター・バーガー教授の「東アジア資本主義」論とも一脈通じる(17)。儒教倫理や集団主義が、ウェーバー的西欧プロテスタンティズムの倫理に代わって現代的「資本主義の精神」になった、という見方である。韓国や台湾の近代化過程の長時間労働は、これを証明するかに見える。

しかし、明治以前の日本の労働時間の記録を収集した私自身の暫定的研究では、「勤勉な日本人」は国民性ではなく、工業化の産物と思われる。スミス教授に対する反証は、さまざまに存在する。

例えば、江戸時代の農民は「百姓と胡麻はしぼりとるだけしぼれ」と強搾取におかれたようにイメージされるが、また実際にも当時の社会階層のなかで身分的に搾取されていたが、それでも農業生産力の拡大に伴い、休日を多くとるようになった。「村の遊び日」といわれる祭りや休養のための休日が、幕末には年40日ほど、多い所では80日もあった。江戸や大阪の町人・職人は、「一六(いちろく)」といって、月に1と6のつく日に休む習慣があり、明治維新直後の政府の暦にも、それはとりいれられた。明治の官吏や商家の記録でも休みが多く、勤勉とはいえない。明治初期に来日した西欧人の観察では、日本人を勤勉どころか「怠けもの」と見る記録が圧倒的である。

日本の長時間労働の起源は、西欧と同様に明治の殖産興業期の工場の労働条件に求められる。『職工事情』『女工哀史』に描かれた12-16時間労働日の奴隷的労働と工場主の時間管理が、富国強兵による社会統合・戦争体制、すなわち天皇制のもとでの学校教育と徴兵制を介した「滅私奉公」の観念と結びつき、社会全般に広がった。「滅私奉公」の心性は、戦後は国家よりも会社への従順・忠誠心に転移され、いわゆる日本的経営の受容基盤となった。

勤勉が永遠の国民性ではないことは、かつて「世界で最も勤勉」といわれたドイツが、第2次大戦後に労働時間を短縮し、今日では金属労組の週35時間協定をはじめ、自由時間とレジャー獲得の最先進国であることからも、反証される(18)。

とはいえ、スミス教授の指摘する労働者の個人的時間所有感覚の欠如、労働運動が時間短縮より賃上げを優先したという説は、傾聴に値する。事実、戦後の日本の労働運動でも労働時間短縮は大きな課題にならなかった。いわゆる春闘でも、常に賃上げが優先された。

これは、日本企業における労働者管理のあり方、政府の「欧米に追いつけ追いこせ」という経済主義的成長政策・GNP至上主義と関連する。次に、このことを見てみよう。

日本の労働時間を規定する政治舞台とアクターとしては、第1に、企業内での経営者と労働者とのミクロな労使関係、第2に、業界・財界および労働運動・社会運動・世論の動向、第3に、政府の労働政策や政府内での労働省の位置と役割、第4に、日本政府・日本企業と外国政府・海外市場の関係、が重要である。

第4の対外関係を挙げるのは、奇異に思われるかもしれない。しかし、戦前から戦後に日本の労働時間が年3000時間台から2000時間台へと大きく変化したのは、アメリカ占領軍による労働改革、とりわけ労働基準法制定と労働基本権公認の産物であった(19)。

また、最近の日本の労働時間短縮への最大の圧力は、佐々木毅東京大学教授のいう「横からの入力」「健全野党としてのアメリカ」、欧米諸国との経済摩擦である。1985年のプラザ合意、86/87年の「前川レポート」「新前川レポート」、それを受けた1989-90年の日米構造協議による内需拡大・市場開放圧力が、政府の労働時間短縮政策の有力な背景となった。宮沢内閣「生活大国五ヵ年計画」の目標である「年1800時間」は、もともと1987年4月の経済構造調整特別部会報告(「新前川レポート」)のなかで、欧米との貿易摩擦解消策の一環として、初めて明確にされたものであった。『日米構造協議最終報告書』にも、国家公務員の完全週休2日制実施などが公約された(20)。

とはいっても、対外圧力一般が政策前提になるわけではない。労働時間政策をめぐる国際的力としては、むしろ国際労働機構(ILO)による国際条約批准と勧告が考えられるのが普通であるが、日本政府は、労働時間に関わるILO条約を一貫してネグレクトし、批准を拒否してきた(21)。アジア諸国からの労働時間短縮圧力はみられないから、アメリカ合衆国という日本にとっての最有力な経済的・政治的パートナーとの経済的摩擦こそが、労働時間短縮問題政治化の源泉なのである。

第1の企業内でのミクロな労使関係は、日本的経営とよばれ、日本経済の効率と生産性向上を生んだすぐれた生産システムとして、世界から注目されている。これについては東京大学社会科学研究所編『現代日本社会』全7卷が「会社主義」をキーワードとして分析しているほか、日本国内でも国際的にも、多くの研究と論争がある。筆者自身は、第2次世界大戦後の「法人資本主義」のもとで、アメリカから輸入された経営理論と伝統的家族主義的経営が結びついた「組織された競争システム」「ウルトラ・フォード主義」と位置づけてきた(22)。

長時間労働は、会社に忠誠を示し残業しなければ周囲からスポイルされるこの会社主義と、それが社会全般をおおった企業社会により再生産されている。とりわけ重要なのは、労働組合が労使協調で会社との残業協定で大幅な残業を受け入れていることである。欧米ではこのレベルでの労働組合の抵抗が長時間労働や残業強制を許さず、60%以上の労働者が残業ゼロなのであるが、日本では組合が時間短縮に積極的でなかったために、ほとんどの労働者にとって所定外残業が当り前になる。

そのため残業手当が家計にも入り込み、残業がなくなるといったん獲得した生活水準を低下させるものと観念させる。バブル景気の崩壊に伴う残業カットで、ブルーカラーでは月3-7万円の収入減になった家計も多い。

とはいえ、低賃金と残業収入依存が長時間労働の原因ではない。相対的に高賃金の銀行員にもサービス残業や過労死があり、管理職も企業トップも猛烈に働く。

労働省の「労働時間短縮に関する意識調査」(1989年10月)において、「残業・休日労働が減少しない理由」としてあげられたのは、「所定労働時間内では仕事が終わらない」「仕事の繁閑が激しい」「取引先の仕事や顧客へのサービス」「取引先からの発注に時間的余裕がない」の順であった。「年次有給休暇を取得しにくい理由」は、「周囲に迷惑がかかる」「病気等有事への備え」「仕事がたまり後で忙しくなる」「仕事が多く人手不足」「休暇をとりにくい職場の雰囲気」などである。

省力化による人手不足、小集団チーム制・ノルマ制、会社への忠誠を重視する昇進・昇格制度、取引先との系列・下請け関係の存在など、総じて「日本的経営」のシステム全体が、法律で認められた権利である有給休暇の未消化、違法な不払いサービス残業、ひいては過労死の温床なのである。

政府は、労働基準法第36条にもとづく労使の自主的残業協定(三六協定)がある限り、個別企業の労働時間を規制しない。

先に年実労働時間3663時間による過労死の事例としてあげた平岡悟氏の勤務していた椿本精工葛城工場の場合、労使協定書に「時間外労働をさせる必要がある具体的自由」の項目に「各種合理化を実施しているが、人手を必要とする工程が多く、時間外労働をしなければならない」「時間外労働でまかなえない場合、休日労働で補充していく」と抽象的に記載していた。「1日について延長することができる労働時間」については、「男子5時間、女子2時間」としたうえ、「但し書」には「男子の場合は、生産工程の都合、機械の修理、保全等により、15時間以内の時間外労働をさせることがある」と規定していた。この工場の所定内労働は8時間であるから、休憩1時間に15時間の残業を加えれば、ちょうど24時間になる(23)。

労働組合があっても、1日24時間労働を何の疑問もなく労使協定で認め、労働基準監督署が24時間労働協定をそのまま受理してしまうところに、現代日本社会における「働き中毒病」の異常性・深刻さが、象徴的に集約されている。

そして、最高裁判所までが、日立製作所武蔵工場の労働者田中秀幸氏が残業拒否を理由に解雇された事件で、労使協定の範囲内での残業命令には従わなければならないという決定をくだした。有給休暇の取得時季についても、会社側の裁量権・時季変更権を判決で認めている(24)。

第2の業界・財界レベル、労働組合など利益集団レベルで労働時間に作用するのは、業界の過当競争と、日経連や労働組合の政府への働きかけである。

個々の企業経営者が労働時間短縮を拒否する最大の論拠・口実は、「同業他社と一緒でないと、わが社だけが不利になる」というものである。日本で完全週休2日制の普及が進まないのは(1990年で1000人以上規模67%、100-999人規模24%、30-99人規模8%)、この要因が大きい。

同時に、法人資本主義とよばれる財閥解体後の戦後日本に形成された株式相互持合の企業グループと、その周辺の下請・系列取引の存在も重要である。三菱・三井など各企業グループがさまざまな業界で競争するため、下請・系列企業は部品納入・販売などで企業グループ間競争にまきこまれる。独立系資本のトヨタも、有名なカンバン・システム(ジャスト・イン・タイム)方式で、納期が時間単位で定められた仕事を系列・下請企業に請負わせる。月曜からの親会社の仕事のために子会社が土曜・日曜も仕事をすることは当然とみなされる。企業グループ間・同業者間の過当競争は、企業内での部所間・チーム間の競争に転嫁される。銀行なら支店間の預金獲得競争になる。それがついには個人間の忠誠心の競い合い・出世競争として長時間労働やサービス残業・過労死をもたらす。「組織された過当競争」である。

政府の力を借りずに業界全体で労働時間を短縮するには、すでに週35時間労働協定を獲得したドイツの金属労組のように、産業別労働組合がストライキを含む強力な闘争で時短にとりくむ必要があるが、日本の労働組合の組織率は25%以下、民間では労使協調の大企業組合が中心である。しかもその組織はいわゆる企業内組合で、同業他社との競争には組合自身が協力する場合が多い。

戦後日本の労働組合は、日本政府と財界の「欧米に追いつき追いこせ」の目標に合わせ、長時間労働の代償を経済成長の分け前としての賃金上昇で補うスタイルに慣れてしまった。「賃上げか時間短縮か」の選択を迫られると、なかなか時間短縮の方に向かわない。

それでもナショナルセンターである連合は、若い世代の自由時間志向の強まりのなかで最近時間短縮を正面からかかげているが、財界四団体の一つで労務担当の総本山である日経連は、さまざまな口実で労働時間短縮に抵抗する。日本経済が安定的に成長し終身雇用が維持できたのも、配転・出向やパート労働などの雇用調整と共に、残業時間を調整してフレクシビリティを確保してきたためだという。したがってまた、労働基準法改正案による週40時間制導入を産業・業種別特例経過措置で逃れようとし、国際的にも異常に低い残業割増賃金率25%を他国なみの50%に引きあげることにも強力に反対した(25)。

現代日本の労使の力関係のもとでは、政府の強力な規制なしには、労働時間短縮は困難なのである。

第3の労働政策の面を見てみよう。日本の労働政策を担当する労働省は、戦後片山社会党内閣の時代に設置された官庁で、国家を「支配階級の道具」とみる正統派マルクス主義者からは「資本の労務対策の道具」と批判される一方、省庁のなかでは相対的に野党に親和的であるため、「労働者サービス省」ともみなされている。

労働時間に関わる労働行政は、アメリカ占領下の1947年に労働省設置・労働基準法制定があり、1日8時間・1週48時間規制を定着させ、1960年代からは週休2日制の普及にとりくんだ。

労働基準法は、1980年代に貿易摩擦とも関連して改正が問題になり、財界・労働界の代表に学識経験者を加えた中央労働基準審議会での審議を経て、1987年に改正された。その過程の労働時間行政を検討し、労働省は財界の抵抗に反して、また時には労働団体よりも熱心に労働時間短縮にとりくんできた、とする行政学者の研究もあるが、外圧の強まりのなかで、再び労働時間短縮が緊急課題となっている(26)。

しかし、労働省の労働時間行政には、過労死について見たような、不作為・非決定による政策的対応の遅れが見いだされる。つまり、労働省は「資本の手先」ではなく財界から相対的に自立した国家機関であるが、「労働者サービス省」といいうるほどには労働者保護にも労働時間短縮にも熱心ではなく、権限を充分に行使して時間短縮にとりくんでいるとはいいがたい。

その有力な証拠は、端的にいって日本の労働時間の現状把握の不備、公式統計の信頼性の欠如である。

労働省の労働時間統計で最も一般的に使われ、宮沢内閣が年1800時間まで短縮したいというさいにベースにしているのは、労働省政策調査部統計調査第一課作成の「毎月勤労統計調査(毎勤)」の数字である。1989年までは30人以上規模事業所(90年は2052時間)がベースとされたが、90年からは5人以上規模で集計され、90年2064時間、91年2016時間という数字が、『労働白書』などで公式に用いられるようになった。

そこでは、労働時間は企業側からの調査で集計される。所定外労働は、企業経理上残業手当が支払われた時間のみが計上され、不払いサービス残業分は入らない。所定内時間の短いパート労働者は、逆に算入される。

業種別では、金融・証券業が最も短く、1990年で1853時間、内所定外残業は月平均9時間だという。ところが過労死が銀行・証券で多発しているように、この業界はサービス残業・持ち帰り残業が多く、多くの銀行員に個別に聞くと月90時間の間違いではないかという。

同じ労働省の統計でも、パート労働者を除く10人以上規模の常用労働者を対象とした「賃金センサス」では、正社員の平均であるため、「毎勤」より実労働時間が長くなる。

総務庁の「労働力調査」は、事業所ではなく個々の労働者世帯に直接調査員がサンプル聴取して作られるので、労働実態をより正確に反映している。この「労働力調査」で、1990年の年間労働時間を推計すると、2408時間になる。「毎勤」との差の約350時間は、賃金の支払われないサービス残業と推定できる。

さらに、日本の労働市場の特質は、男女計5000万雇用労働者の4割近い1800万人が女性であるが、そのうち500万人以上は短期契約の不安定なパート労働者であることである。そのうえ日本女性は、共働きでも家庭内の家事・育児労働を一手に負担し、残業も昇進・昇格も期待されない。長時間労働の日本の企業社会は、男性中心社会である。

そこで、「労働力調査」から非農林業男性の25-49歳労働者を抽出すると、1990年の実労働時間は2700時間以上、「毎勤」との差は600時間以上にはねあがる。

しかしこれも、あくまで平均である。東京近郊の働き盛りの男性会社員の多くは、サービス残業・持ち帰り残業を含め、年2800-3000時間は働いていると推定される。

「セブン・イレブン」とは、もともと朝7時から夜11時まで開店するコンビニエンス・ストアチェーン(ただし現代日本では、実際は24時間営業)の名前であるが、しばしば、働きざかりのサラリーマンが朝7時に家を出て、1時間以上の通勤時間をかけて定刻より早く出社し、夜も残業して深夜11時に家にたどりつく姿を皮肉り用いられる。つまり、1日約12時間・週60時間労働で、年間平均出社日数250日を乗じると年3000時間に及ぶ。

過労死弁護団の調査では、多くの過労死犠牲者が年3000-3500時間の労働で倒れており、日本の男性労働者の3-4人に1人、即ち700-1000万人程度は、いつ過労死するともしれぬ「過労死予備軍」である(27)。読売新聞の世論調査でも、若者から高齢者まで、日本人の半数は「過労死の不安を感じる」と訴えている。

そのうえ、日本企業の海外進出、金融・為替業務の国際化、ポケットベルや携帯電話の普及に伴い、大企業の最先端労働者も、昼夜の別ない過密労働を強いられる。為替ディーラーは、世界の為替相場の動きに46時中ふりまわされ、疲労とストレスが蓄積する。商社マンは、時差を忘れて世界中に出張する。1989年に流行った栄養剤のコマーシャルソングの「24時間たたかえますか、世界にはばたく日本のビジネスマン」という文句の通りである。

また、住宅政策の貧困で、日本の労働者の通勤時間は異常に長く、東京近郊では往復2時間以上、これも上司と飲むつきあい酒や取引先との接待ゴルフと共に、会社に拘束された時間である。

さらに企業中心の長時間労働のリズムは、社会全体にも波及する。会社の都合による単身赴任で、家庭生活は引き裂かれる。そうでなくても家庭は父親不在で、一家そろって夕食をとる機会は極端に少ない。「家庭なき家族主義」とよばれるゆえんである。

企業社会に参入する就職では、学歴が決定的である。子供たちは欧米よりもずっと長い登校日・学校学習時間のほかに「いい大学・いい会社に入るために」学習塾や予備校に通う。いまや「過労児」という言葉さえ生まれた。大学に入学すれば4年間のモラトリアムが与えられるが、それもあくまで企業戦士になるための、休暇とみなされる。

そして、高齢化社会の到来をむかえ、「会社づきあい」のみで退職した男性企業戦士には、妻たちの「濡れ落葉」という蔑称が待っている。親しい友人も趣味もない、老後の孤独な生活のなかで、いったい自分の人生は何だったんだろうかという疑問がわきあがる。

日本経済の成功の秘密として、政府の経済政策や企業経営の優秀性がしばしばあげられるが、労働省の統計でも、日本の労働者の時間当り労働生産性は、アメリカ、ドイツ、フランスなどより劣っている。むしろ長時間労働と労働分配率の低さ、海外市場での薄利多売が今日の日本を築いた。このことが、国内の社会問題ばかりか欧米との経済摩擦をも引き起こし、国際的圧力が政府に労働時間短縮にとりくむよう促している。

しかし労働政策は、企業主権国家日本では、経済政策の従属変数である。政府のなかでの労働省の地位そのものが相対的に低く、通産省の通商政策や大蔵省の財政政策に優先順位が与えられる。そのため、企業の過労死やサービス残業を監視し指導すべき労働基準監督官の数も少なく、435万事業所を対象にしながら、全国で3326人にすぎない(28)。

日本政府・労働省の労働時間政策は、統計的に現状を正確に把握していないばかりか、いくつもの点でサボタージュがみられる。銀行などで広範にみられるサービス残業の存在は『労働白書』も認めているが、「安易な労働時間管理を見直し、労使とも自覚を持ち、社会全体としても注意を払っていくべき」と述べるのみで、明らかに労働基準法違反であるそれに対する規制は弱い。ようやく世論におされて一部の地方銀行のサービス残業を告発したが、本格的に権限にもとづき法を執行しているとはいいがたい。『生活大国5か年計画』などを受けて、労働政策がようやく脚光を浴び、労働省自身も時短を正面にかかげているが、労働基準法の抜本改正には及び腰で、財界と労働界の調停に留まっている(29)。

最近のバブル経済崩壊で、『平成5年版 労働白書』によると、1992年の「毎月勤労統計調査」30人以上事業所で1972時間と時短が進み、初めて2000時間を割ったと報告されている。ただしそれは、所定内労働時間は前年比1.5%減にすぎないが所定外支払い残業が前年比13.8%減と大幅に減ったためで、その実態は、銀行業でいえば、それまで毎月20-30時間分は認められていた支払い残業を5時間に減らすが、実際の仕事量は変わらず、むしろサービス残業・持ち帰り残業が増えるというかたちである。

このような景気調整的な労働時間の統計的減少は、石油危機で日本経済が戦後初のマイナス成長を記録した1974-75年にもみられた。当時「減量経営」とよばれたように、民間企業で「ノー残業デー」「ケチケチ運動」が実行され、配置転換・出向・単身赴任や女性パート労働導入が急速に進んだ。しかし「輸出洪水」と欧米から非難されたその後の急速な景気回復と共に、労働時間は再び増大した(30)。

輸出志向・効率優先・労働コスト削減を体質化している日本企業の構造に対して、政府が強力なメスを加えない限り、いまや国際公約である日本の労働時間短縮は、困難と考えられる。労働時間の削減と自由時間の獲得、日本における市民社会の基礎の形成は、政治の課題なのである。

たしかに国民世論のなかでは、ゆとりと余暇を求める人々が増大し、特に若い世代では、戦後の高度経済成長を支えた会社人間・企業戦士の生活を嫌う傾向が強まっている。また、女性が職場に大量進出して、男も女も残業なしの家事・育児労働の分担、個人と家族のゆとりの時間を求めている(31)。

政治学の教科書にかかれた民主主義の常識からすれば、国民の要求や世論が政治にインプットされ、政府の政策としてアウトプットされれば、労働時間は短縮されるはずである。しかし、政治システムへの入力には、「非決定」がありバイアスがかかる。

実は、日本政治の全体が、経済成長優先・企業保護の体質を長く保持しており、なかなか世論は政治に反映されない。そして、この日本政治の制度摩耗と閉塞も、多くの国民が企業社会にからめとられ、政治や社会のことを考え行動するヒマがないという、自由時間とゆとりの欠如、公共的コミュニケーションのための社会的時間の不足を、重要な基礎にしている。

しかしその本格的分析は、別稿にゆずらざるをえない。さしあたりは、私の著書『社会と国家』(岩波書店)の参照を望む。

(1) 本稿のキータームは3つある。1=過労死、2=サービス残業、3=非決定、である。1-2については本文で詳述するが、3「非決定(non-decision-making)」とは、アメリカのラディカル政治学から借用した言葉である。P・バカラク=M・バラツが、R・ダールらの多元主義理論に対する批判のなかで提唱した概念で、「決定作成者の価値または利益に対する潜在的または顕在的な挑戦を抑圧もしくは妨害するような決定」である。

彼らは、政治システムにおける、他のものを犠牲にして特定の人々や集団の利益を体系的に作用させる一連の支配的価値・儀礼・制度的手続き(ゲームのルール)の存在を指摘し、「偏見(バイアス)の動員」として、特定の利害が妨害され政策決定から排除される権力の不平等構造を問題にした(P. Bachrach & M. Baraz, Power and Poverty: Theoryand Practice,New York 1970)。これは、C・オッフェにおける国家の「選択メカニズム」にも相通じる(加藤哲郎『国家論のルネサンス』青木書店、1986年、70頁)。

なお、本書は『経済評論』1992年8月号特集「現代市民社会と企業国家日本」をもとにしたものであるが、そこでの拙稿「スウェーデンモデルか、日本モデルか」は、講演のテープ起こし原稿であり、またその後の筆者の研究からして、旧くなったり不正確であったデータもあるため、講演で反響の大きかった労働時間問題にしぼって新稿を作成し、本書に収録することにした。各節の表題が「――学」となっているのは、いうまでもなく、この問題が学際的研究を要することを主張したいがためである。

本稿の原型は、もともと1993年4月1-3日、中国上海市で開かれた復旦大学日本研究所主催国際シンポジウム「経済現代化における日本政府の役割」への筆者の報告として準備され、93年3月20-21日に東京で開催されたフォーラム90s=韓国『社会評論』誌共同主催シンポジウム「日韓連帯の新次元」でも報告され、『月刊フォーラム』1993年6月号にその要旨が掲載されているものである。これらのシンポジウムで有益なコメントをいただいた、金大煥仁荷大学教授、曹喜公聖公会神学大学教授、鄭励志復旦大学教授、張永桃南京大学教授、伊東光晴京都大学名誉教授、橋本寿朗東京大学教授らに、感謝の意を表する。「時間と空間の政治学」の構想については、加藤『社会と国家』(岩波書店、1992年)「あとがき」を参照のこと。

(2) ILO労働報告については、Intenational Labour Office, World Labour Report1993, Geneva(January 1993),「まだ残る奴隷、数百万人苦境、ILOが強制労働の現状報告」『朝日新聞』1993年3月24日。

政府の労働時間短縮計画は、経済企画庁編『生活大国5か年計画――地球社会との共存をめざして』1992年、経済企画庁総合計画局編『時間と消費――21世紀へ向けての消費のシナリオ』1987年、労働省編『労働時間短縮推進計画――活力あるゆとり創造社会の実現をめざして』1988年、経済企画庁総合計画局編『1800労働時間の創造』1989年、労働省編『人間尊重の時代への提言――雇用問題政策会議報告』1992年、労働省労働基準局賃金時間部労働時間課『労働時間短縮の現状と課題』日本労働研究機構、1992年、経済企画庁国民生活局編『個人の生活を重視する世界へ――ゆとり、安心、多様性のある国民生活を実現するための基本的な方策』1992年、労働省労働基準局賃金時間部労働時間課編『労働時間白書――労働時間短縮の現状と課題』日本労働研究機構、1992年、労働省労働基準局編『平成5年版 労働時間のしおり』全国労働基準関係団体連合会、など参照。

もともと「年1800時間」は、政府の政策目標としては1987年の「新前川レポート」で初めて明示され、88年の経済計画『世界とともに生きる日本』では93年までに達成すべきとされていたものが、実行できずに先送りされてきたものである。

1993年1月の宮沢首相の国会施政方針演説では、「生活大国実現への前進」のために「労働時間の短縮」が必要だとして、以下のように述べられた。「わが国の繁栄が国民の勤勉により支えられていることは申すまでもありませんが、今後の課題として、個人の生活に潤いをもたらし、また、家族との団らんの機会を増やすためにも、ぜひとも労働時間の短縮を図っていかなければなりません。年間総労働時間1800時間の達成に向けて、中小企業等による時短のための自主的な取り組みを支援し、完全週休2日制の普及を図るとともに、週40時間制への移行を実現するための労働基準法改正案を今国会に提出することとしております」(『読売新聞』1993年1月22日夕刊)。

1993年1月29日に、労働省は、毎月勤労統計調査(毎勤)の速報値として1992年の年間実労働時間が初めて2000時間を割り1972時間に短縮されたと発表し、大々的に報じられた。しかしこれは従業員30人以上事業所の平均で、日本の企業の過半を占める30人以下の零細企業が含まれない。対前年比で44時間減であるが、これは所定内労働時間が1823時間で18時間減、所定外が149時間で26時間減という、主としてバブル経済崩壊後の複合不況のもとでの所定外残業減少によるものである。この発表時点では、1991年の各国の年労働時間は、アメリカ1943時間、イギリス1902時間、フランス1682時間、ドイツ1582時間とされた(『朝日新聞』1993年1月30日)。その後、この30人以上事業所の数字は、93年度(92年4月から93年3月)では1958時間と、さらに短縮された(『読売新聞』1993年6月28日、『平成5年度版 労働白書』59頁以下)。

(3) 財界からの見解として、少数派の盛田昭夫「『日本型経営』が危ない――『良いものを安く』が欧米に批判される理由」『文藝春秋』1992年2月。ただし1年後の同「新・自由経済への提言」『文藝春秋』1993年2月では、改革トーンは弱まっている。

財界主流派の主張は、日経連賃金労務管理部編『新しい労働時間管理』1989年、日経連政策調査局『健全な経済の発展と「ゆとり・豊かさ」』1992年、経済同友会『2010年に向けてこれからの労働の在り方』1992年。

労働組合の見解は、日本労働組合総連合会(連合)『連合白書――92春季生活闘争の資料と解説』1992年、全国労働組合総連合(全労連)『国際シンポジウム・日本的労使関係と労働組合の権利』1992年、参照。

(4) サラリーマン向けの「特集ニッポンの風景・過労死」『ノーサイド』1993年4月号、三輪和雄『過労死』徳間文庫、1993年、など参照。『読売新聞』1993年2月13日は、国民の勤労観の全国世論調査結果を発表しているが、回答者の3人に2人は「日本人は欧米人に比べて働きすぎだ」と答え、2人に1人は「過労死の不安を感じる」と答えている。

(5) 「過労死」の定義は、上畑鉄之丞「過労死の医学的考察」過労死弁護団全国連絡会議編『Karoshi[過労死]・国際版』窓社、1990年、88頁、同「医療最前線・過労死ってなんだ」『ノーサイド』1993年4月号、37頁。医学的問題は、『現代のエスプリ・290号特集・ストレスと過労死』1991年9月。K・マルクスの「過労死」への言及は『資本論』第1卷第8章第3節269-270(原)頁。

「エルゴロジー(Ergology)」とは、「人類は自然からの所与体」であるが、政治体制や経済原則が優先され「人類の生体内にひそむ自然原則」が無視されると人間内部の生体機能が狂ってくるとする自然科学的な見方で、ギリシャ語の「ergon(仕事、働き)」に由来し「働態」と訳されている。日本でもすでに1970年に「人類働態学会」が結成され、「人間工学」や「労働科学」とは異なる「ヒューマン・エルゴロジー」が提唱された(野沢浩『労働時間と法』日本評論社、1987年、182-183頁)。しかし、野沢氏も認めるごとく「働態」とは「聞き馴れない用語」であるから、「エコロジー」とのパラレルで「エルゴロジー」をそのまま用いるか、「環境生態系」とのパラレルで「労働生活系」と訳すなどの工夫で、この概念を広めるべきだろう。これについて、加藤「過労死と過労児のエルゴロジー」中内敏夫他編『叢書<産む・育てる・教える>――匿名の教育史、第4卷、企業社会』藤原書店、1993年、所収、同「冷戦体制と日米安保のエルゴロジー」『シリーズ日本近現代史』第4卷、岩波書店、1993年、所収、参照。

(6) 過労死の実態については、過労死弁護団全国連絡会議事務局長川人博氏から、多くの資料の提供を受けた。記して、感謝の意を表する。

事例を挙げた文献としては、過労死弁護団全国連絡会議編『過労死――その実態、予防と労災補償の手引き』双葉社、1989年、同編『Karoshi[過労死]・国際版』窓社、1990年、大阪過労死問題連絡会『過労死110番』合同出版、同編『さよなら過労死』かもがわブックレット、1990年、川人博『過労死と企業の責任』労働旬報社、1990年、同『過労死社会と日本――変革へのメッセージ』花伝社、1992年、全国過労死を考える家族の会編『日本は幸福か――過労死・残された50人の妻たちの手記』教育史料出版会、1991年、など参照。

(7) 労働省編『労働白書』『日本の労働政策』各平成4年版、同『労働時間白書』。『日本の労働政策』の労災統計でも過労死申請数・認定数は特定できないため、ここでは川人博『過労死社会と日本』41頁の数字を用いた。年間1万人という犠牲者数の推定根拠は、同書38頁で人口動態統計の循環系疾患死亡者中20-59歳の3万3199人の3分の1を医学的に過労死と見積った数、及び、厚生省発表の30-64歳死亡者19万1155人の8人に1人は脳・心臓疾患の突然死であるという統計、など。

(8) 川人博『過労死と企業の責任』第3章。

(9) 西村健一郎『労災保障と損害賠償』一粒社、1988年、31頁以下。過労死弁護団『過労死』15頁以下。岡村親宜『過労死と労災補償』労働旬報社、1990年、第2章。

(10) 川人博『過労死と企業の責任』47頁以下。家族の会『日本は幸福か』41頁以下。

(11) 労働省編『日本の労働政策』平成4年版、457-458頁。川人博『過労死と企業の責任』69頁以下。

(12) L.Mumford,Technics and Civilization, 1934[生田勉訳、鎌倉書房、1953年].J.Le Goff, Temps de l'Eglise et temps du marchand, Annales ESC,no.3(1960)[新倉俊一訳「教会の時間と商人の時間」『思想』663号、1979年9月].J.Pieper,Nusse und Kult,Munchen 1965[稲垣良典訳『余暇と祝祭』講談社学術文庫、1988年]. E. P.Thompson, Time, Work-discipline and Industrial Capitalism, Past & Present, No.38(Dec.1967).M.Ende,MOMO,Stuttgart 1973[大島かおり訳『モモ』岩波書店、1976年].J. Le Goff, Time, Work, & Culture in the Middle Ages, Chicago 1980.S.Kern, The Culture of Time and Space 1880-1918, Cambridge 1983[浅野敏夫訳『時間の文化史』法政大学出版局、1993年].J.Attali, Histoires du Temps, Paris 1982[蔵持不三也訳『時間の歴史』原書房、1986年].P.Ricoeur,Temps et Recit, Paris 1983[久米博訳『時間と物語』新曜社、1987年]. A.Gorz, Les Chemins du Paradis,Paris 1983[辻由美訳『エコロジー共働体への道』技術と人間、1985年]. P.Heritier, Nouvelle Crois-sance et Emploi, Paris 1988[若森章孝監訳『オルタナティブエコノミーへの道』大村書店、1991年].H.Applebaum,The Concept of Work---Ancient,Medieval, and Modern, Albany 1992. R. Pirker, Zeit, Macht und Okonomie---Zur Konstitution und Gestalt-barkeit von Arbeitszeit, Frankfurt 1992.P.Hewitt, About Time, London 1993.大沢正道『遊戯と労働の弁証法』紀伊國屋書店、1979年、真木悠介『時間の比較社会学』岩波書店、1981年。喜安朗『パリの聖月曜日』平凡社、1982年、角山栄『時計の社会史』中公新書、1984年。福井憲彦『時間と習俗の社会史』新曜社、1986年、川北稔編『「非労働時間」の生活史』リブロポート、1987年。今村仁司『仕事』弘文堂、1988年。同『理性と権力――生産主義的理性批判の試み』勁草書房、1990年。杉村芳美『脱近代の労働観』ミネルヴァ書房、1990年、内田弘『自由時間』有斐閣、1993年、山科三郎『自由時間の哲学』青木書店、1993年。A・コルバン(小倉孝誠他訳)『時間・欲望・恐怖――歴史学と感覚の人類学』藤原書店、1993年、等参照。

(13) 岡澤憲芙『スウェーデンはどうなる』岩波ブックレット、1993年、4,57頁。なお、『労働白書』で「所定外時間は不明」とされているフランスをはじめ、北欧諸国、イタリア、オランダなどでは、実労働時間は所定内労働時間以下、すなわち残業がほとんどなく、あっても有給休暇、出産・育児休暇、病休などが完全取得され欠勤も多いために相殺され、日本や英米のような所定外残業による労働時間増がみられない。

(14) S.Linhart, From Industrial to Postindustrial Society: Changes in Japanese Leisure-Related Values and Behavior, The Journal of Japanese Studies, Vol.14,No.2(Summer 1988).結論がこれに近い研究として、総合研究開発機構(NIRA)『生活水準の歴史的推移』1985年、同『産業労働における勤勉性の研究』1985年、同『生活水準の歴史的分析』1988年。

国際比較の中での日本の労働時間については、津田真徴『労使関係の国際比較――35か国の比較研究』日本労働協会、1969年、藤本武『国際比較・日本の労働条件』新日本出版社、1984年、谷口隆志『労働時間問題の現状と課題』労務行政研究所、1986年、小野旭・佐野陽子編『「働き蜂」社会はこう変わる――問われる日本の労働時間』東洋経済新報社、1987年、野沢浩『労働時間と法』日本評論社、1987年、山口浩一郎・渡辺章・菅野和夫編『変容する労働時間制度――主要5か国の比較研究』日本労働協会、1988年、『海外からみたニッポンの労働像――主要12か国の調査結果』日本ILO協会、1989年、野田進・和田肇『休み方の知恵』有斐閣、1991年、産業労働調査所編『新時代の労働時間・余暇管理』1991年、西谷敏『ゆとり社会の条件』労働旬報社、1992年、『エコノミスト臨時増刊 休まぬ者、働くべからず』1991年12月16日、『週刊東洋経済臨時増刊 平成のサラリーマン革命』1992年11月20日、等参照。

(15) J.B.Shore, The Overworked American---The Unexpected Decline of Leisure, NewYork 1991.J.B.Shore,Workers of the World,Unwind,Technology Review,Nov.ーDec.1991.

(16) T.C.Smith, Peasant Time and Factory Time in Japan,Past & Present,No.111(May1986)[高田洋子・一夫訳「日本における農民の時間と工場の時間」『大原社会問題研究所雑誌』385号、1990年12月].後に、 T. C. Smith, Native Sources of Japanese Industrialization, 1750-1920, Berkeley 1988,所収。なお、小原信『日本人の時間意識』三笠書房、1987年、をも参照。

(17) M.Morishima,Confucious and Capitalism,The Courier,Dec.1987. 森嶋通夫『なぜ日本は「成功」したか』TBSブリタニカ、1984年。P.L.Berger,The Capitalist Revolu-tion, New York 1986. P.L.Berger & Hsin M.Hsiao eds., In Search of An East Asian Development, New Brunswick 1988.なお、M.Weber,Die protestantische Ethik und der >Geist<des Kapitalismus, 1904-05[梶山力・大塚久雄訳『プロテスタンティズムの倫理と資本主義の精神』岩波文庫]、加藤哲郎『ジャパメリカの時代に――現代日本の社会と国家』花伝社、1988年、をも参照。

(18) 加藤哲郎『社会と国家』岩波書店、1992年。斉藤一『労働時間』東洋書館、1948年。藤本武『賃金と労働時間』ミネルヴァ書房、1959年。同『労働時間』岩波新書、1963年。社会政策学会『労働時間と職務給』御茶の水書房、1964年。三浦豊彦『労働と健康の歴史』全6卷、労働科学研究所、1978-90年。労働者教育協会『大幅な労働時間短縮をめざして』学習の友社、1988年。谷口隆志、前掲書。角山栄、前掲書。西和夫『江戸の大工たち』学芸出版社、1970年。遠藤元男『日本職人史の研究③』雄山閣、1985年。古川貞雄『村の遊び日――休日と若者組の研究』平凡社、1986年。西村直樹『休みは人権』学習の友社、1988年。速水融・鬼頭宏「庶民の歴史民勢学」『日本経済史②』岩波書店、1989年、など参照。ドイツについては、野田・和田、前掲書、西谷、前掲書。

1794年に出された大坂の『町触』では、当時の職人の労働時間が、朝8時仕事開始・夕方6時終了だが、昼休み1時間、午前10時と午後2時に30分休み、4-8月は昼休みをさらに1時間延長、毎月1・15日は休日、5節句も休日、12月25日から1月9日は正月休み、7月11日から20日は盆休み、となっている。これは、1994年度からの高等学校『現代社会』教科書(三省堂)にも、「現代の労働時間とどちらが長いだろうか」と紹介されている(87頁)。

(19) 戦後の労働基準法制定過程は、竹前栄治『アメリカ対日労働政策の研究』日本評論社、1970年、同『戦後労働改革――GHQ労働政策史』東京大学出版会、1982年、遠藤公嗣『日本占領と労使関係政策の成立』東京大学出版会、1989年、氏原正治郎『日本の労使関係と労働政策』東京大学出版会、1989年、竹前栄治・袖井林二郎編『戦後日本の原点』悠思社、1992年、参照。

戦前については、西成田豊『近代日本労資関係史の研究』東京大学出版会、1988年、A.Gordon, The Evolution of Labor Relations in Japan, Cambridge 1985,参照。

(20) 佐々木毅『いま政治になにが可能か』中公新書、1986年、同『政治はどこへ向かうのか』中公新書、1992年。通商産業調査会編『日米構造問題協議最終報告』1990年、参照。

(21) 日本政府は、ILO条約第1号(1919年、1日8時間・週48時間労働、時間外限度規制,25%割増)、第14号(1921年、週休制)、第47号(1935年、週40時間制)、第52号(1936年、年次有給休暇6日)、第132号(1970年、年次有給休暇3労働週)、第140号(1974年、有給教育休暇)のいずれをも、未だに批准していない。現在でも、このうち週労働時間は第47号条約以下、年次有給休暇も第132号条約以下の労働条件である。

(22) 加藤哲郎『社会と国家』第3・4章。T.Kato & R.Steven,Is Japanese Capitalism Post-fordist?, Melbourne 1991.東京大学社会科学研究所編『現代日本社会』全7巻、東京大学出版会、1991-92年、丸山恵也「日本的生産とフレキシビリティ」『経済評論』1992年10月ー93年3月、参照。

(23) 森岡孝二「残業およびサービス残業の実態と労基法改正の必要性」『経済科学通信』71号、1992年11月、18頁、参照。

(24)「日立製作所武蔵工場事件・最高裁判所判決を読む」『労働法律旬報』1992年2月下旬号。梅本浩志『バカンス裁判』三一書房、1989年。

(25) 『朝日新聞』1992年11月30日。1993年6月に国会を通過し94年4月から実施される改正労働基準法でも、所定外労働割増率は当面25%のままとし、休日労働のみ「25-50%以下の範囲で命令(政省令)で定める率以上」とされた。ただし割増算定基礎は従来通りで、年収の3分の1を占めるボーナス・家族手当などは含まれない。また、時間外労働の上限は定められず、行政指導の「目安」として、現行年450時間を93年から360時間に短縮するとされた。

(26) 久米郁男「行政機関の自律性と能力――労働時間規制行政を手がかりとして」『神戸法学年報』6号(1990年)。伊藤光利「大企業労使連合の形成」『レヴァイアサン』2号(1988年春)をも参照。

(27) 加藤哲郎『社会と国家』第3・4章。川人博『過労死社会と日本』第3章、森岡孝二「日本の労働者の生活構造」過労死弁護団編『Karoshi国際版』、同「日本型企業社会と労働時間構造の二極化――過労死問題への一アプローチ」基礎経済科学研究所編『日本型企業社会の構造』労働旬報社、1992年、同「残業およびサービス残業の実態と労基法改正の必要性」『経済科学通信』71号、1992年11月、参照。

「毎勤」は労働省政策調査部統計調査第一課作成であるが、「賃金センサス(賃金構造基本統計調査)」は同第二課の作成、「労働力調査」は総務庁統計局統計調査部労働力統計課が作成している。これらの他、労働省政策調査部産業労働調査課が行う9大産業の30人以上企業6000社常用労働者対象の「賃金労働時間制度等総合調査」があるが、実労働時間ではなく労働協約上の労働時間が示されている。

(28) 労働省については、『行政機構シリーズ・便覧・労働省』教育社、『労働省25年史』労働行政調査研究会、1973年、久米、前掲論文、参照。

久米郁男らの1985年の官僚サーベイ調査では、労働省官僚は厚生省官僚と共に、相対的に野党支持的で所得配分に積極的であった(久米「現代日本の政治エリート①」『法学論叢』1988年5月)。

しかし、日本官僚制内部の各省庁の5段階のランク付けを政府関係者インタヴューと国家公務員試験合格者の入省難易度で行ったスタンフォード大学ダニエル・オキモト教授の研究では、厚生省は、第1「最も権力を持つ(通産省・大蔵省)」、第2「かなりの権力を持つ(自治省)」に次いで、農林省・郵政省と共に第3「通常の権力を(個別領域で)持つ」グループに入れられたが、労働省の方は、防衛庁、科学技術庁、経済企画庁と共に第5「あまり権力を持たないグループ」に格付けられている(第4は「ある程度の権力を持つ」外務省)。いわゆる「天下り」の数の統計でも、厚生省は大蔵・通産・運輸・農林省に続くのに対し、労働省は外務・文部省と共に最も少ない水準にあり、「自民党連合支持体制」下での「貿易への影響力」という点では、ほとんど無視しうる存在として扱われている(D.I.Okimoto,Political Inclusivity: The Domestic Structure of Trade,in,T.Inoguchi & D.I.Okimoto eds.,The Political Economy of Japan, Vol.2, Stanford 1988[ダニエル・I・オキモト「政治的包括性:国内の貿易構造」『現代日本の政治経済②』総合研究開発機構、1987年])。

こうしたマイナーな役割のゆえか、各官庁を比較的包括的に扱った田原総一朗『日本の官僚』文春文庫、1984年、佐高信『日本官僚白書』講談社、1986年でも、労働省はとりあげられていない。一部には、労働省廃止論も根強い(例えば屋山太郎「労働省を廃棄せよ」『週刊新潮』1993年3月18日号)。その労働省が、貿易摩擦がらみの労働時間問題で比較的脚光を浴びるようになったのであるから、本来は自省の権限に自信をもって時短に取り組む政府内影響力拡大のチャンスなのであるが、本文で述べるように、「非決定」の構造から抜け出せないのである。

なお、労働基準監督署については、井上浩『労働基準監督官日記』日本評論社、1979年、全労働省労働組合『民主的労働行政をめざして』1984年、参照。

(29) 『平成4年版・労働白書』2-3頁。労働省編『こうして減らす残業・休日出勤――所定外労働削減要綱』1991年は、より具体的に、1 労働時間に関する意識の改革、2 業務体制の改善、3 労使一体となった委員会の設置、4 ノー残業デー・ノー残業ウィークの導入・拡充、5 フレックスタイム制や変形労働時間制の活用、6 ホワイトカラーの残業の削減、7 時間外労働協定における限度時間の短縮、8 原則限度時間の設定、9 所定外労働を行う理由の限定、10 代休制度の導入や休日の振替、をあげている。しかし焦眉の課題であるサービス残業をどうするかについては、「適正な労働時間管理を実施し、サービス残業を生むような土壌をなくしていく」と述べるのみである(24頁)。

実際に摘発されたサービス残業は、地方銀行である第四銀行(新潟)や北陸銀行(富山)で、全国規模の都市銀行には未だ本格的なメスが入っていない(『読売新聞』1993年1月3日・20日、参照)。

(30) 石油危機時の対応については、加藤哲郎「国民意識の変化と『生活保守主義』」歴史学研究会編『日本同時代史⑤』青木書店、1990年、参照。

(31) さしあたり、加藤哲郎『戦後意識の変貌』岩波ブックレット、1989年、経済企画庁国民生活局『自由時間に対する国民の意識――平成元年度国民生活選好度調査』1989年、労働省編『新規学卒者の労働観・余暇観』1989年、日本生産性本部『平成4年度新入社員・働くことの意識調査』1992年、前掲「勤労観全国世論調査」『読売新聞』1993年2月13日、など参照。

加藤哲郎『社会と国家』岩波書店、一九九二年

同「過労死とサービス残業の政治経済学」平田清明他『現代市民社会と企業国家』御茶の水書房、一九九三年

同「過労死と過労児のエルゴロジー」中内敏夫他編『叢書<産む・育てる・教える>――匿名の教育史、第四卷、企業社会』藤原書店、一九九三年

同「冷戦体制と日米安保のエルゴロジー」『シリーズ日本近現代史』第四卷、岩波書店、一九九三年

R・カーソン(青樹梁一訳)『沈黙の春』新潮文庫、一九七四年

石弘之『地球環境報告』岩波新書、一九八八年

P・サミュエル(辻由美訳)『エコロジー――生き残るための生態学』東京図書、一九七四年

ローマクラブ・レポート(大来佐武郎監訳)『成長の限界』ダイヤモンド社、一九七二年

同(田草川弘訳)『第一次地球革命』朝日新聞社、一九九二年

宮島信夫『大量消費社会』技術と人間社、一九九〇年

『人類働態学会会報』第一ー六五号

三浦豊彦他『現代労働衛生ハンドブック』労働科学研究所出版部、一九八八年

長谷部言人『日本人の祖先』築地書館、一九八三年

同「人類の時流化 Modernization」『民族学研究』第二一巻1・2号、一九五七年

野沢浩『労働時間と法』日本評論社、一九八七年

小木和孝『現代人と疲労』紀伊国屋書店、一九八三年

吉竹博『日本人の生活と疲労』労働科学研究所、一九八三年

「特集・ストレスと癒し」『世界』一九九三年二月号

平井富雄『心の過労死』現代教養文庫、一九九二年

大平健『豊かさの精神病理』岩波新書

池田篤信・石田宏『働くものの精神衛生』新日本新書、一九七〇年

鈴木二郎「心身のリズム」『岩波講座・精神の科学④精神と肉体』岩波書店、一九八三年

鈴木継美『人類生態学の方法』東京大学出版会・UP選書、一九八〇年

祖父江孝男編『日本人はどう変わったか』NHKブックス、一九八七年

本山達雄『ゾウの時間、ネズミの時間』中公新書、一九九二年

日高敏隆『エソロジーはどういう学問か』思索社、一九七六年

A・ポルトマン(高木正孝訳)『人間はどこまで動物か』岩波新書、一九六一年

D.F.オーエン(市村俊英訳)『生態学とは何か』岩波書店、一九七七年

「特集:オートポイエーシス」『現代思想』第二一巻一〇号、一九九三年

経済企画庁編『生活大国五か年計画――地球社会との共存をめざして』一九九二年

経済企画庁総合計画局編『時間と消費――二一世紀へ向けての消費のシナリオ』一九八七年

経済企画庁総合計画局編『一八〇〇労働時間の創造』一九八九年

経済企画庁国民生活局編『個人の生活を重視する世界へ――ゆとり、安心、多様性のある国民生活を実現するための基本的な方策』一九九二年

労働省編『人間尊重の時代への提言――雇用問題政策会議報告』一九九二年

労働省労働基準局賃金時間部労働時間課『労働時間短縮の現状と課題』日本労働研究機構、一九九二年

中山和久「労働時間法の論点」『労働法律旬報』一二九三号(一九九二年八月二〇日)

自由法曹団「逐条解説・労働基準法改正法案」『労働法律旬報』一三〇八号(一九九三年三月二五日)

盛田昭夫「『日本型経営』が危ない――『良いものを安く』が欧米に批判される理由」『文藝春秋』一九九二年二月

同「新・自由経済への提言」『文藝春秋』一九九三年二月

日経連賃金労務管理部編『新しい労働時間管理』一九八九年

日経連政策調査局『健全な経済の発展と「ゆとり・豊かさ」』一九九二年

経済同友会『二〇一〇年に向けてこれからの労働の在り方』一九九二年

日本労働組合総連合会(連合)『連合白書――九二春季生活闘争の資料と解説』一九九二年

全国労働組合総連合(全労連)『国際シンポジウム・日本的労使関係と労働組合の権利』一九九二年

日本労働弁護団編『労働時間短縮』一九九一年

労働者教育協会『大幅な労働時間短縮をめざして』学習の友社、一九八八年

産業労働調査所編『新時代の労働時間・余暇管理』一九九一年

『エコノミスト臨時増刊 休まぬ者、働くべからず』一九九一年一二月一六日

『週刊東洋経済臨時増刊 平成のサラリーマン革命』一九九二年一一月二〇日

Intenational Labour Office, World Labour Report 1993, Geneva(January 1993)

「まだ残る奴隷、数百万人苦境、ILOが強制労働の現状報告」『朝日新聞』一九九三年三月二四日

「特集ニッポンの風景・過労死」『ノーサイド』一九九三年四月号

余暇開発センター『西暦二〇〇〇年の労働と余暇』一九八五年

二一世紀の労使関係研究会『二一世紀の労使関係』労務行政研究所、一九九二年

三輪和雄『小説・過労死』徳間文庫、一九九三年

上畑鉄之丞「過労死の医学的考察」過労死弁護団全国連絡会議編『Karoshi[過労死]・国際版』窓社、一九九〇年

同「医療最前線・過労死ってなんだ」『ノーサイド』一九九三年、四月号、三七頁

『現代のエスプリ・二九〇号特集・ストレスと過労死』一九九一年九月

K・マルクス『資本論』第一卷

過労死弁護団全国連絡会議編『過労死――その実態、予防と労災補償の手引き』双葉社、一九八九年

同編『Karoshi[過労死]・国際版』窓社、一九九〇年

大阪過労死問題連絡会『過労死一一〇番』合同出版

同編『さよなら過労死』かもがわブックレット、一九九〇年、一九八九年

川人博『過労死と企業の責任』労働旬報社、一九九〇年

同『過労死社会と日本――変革へのメッセージ』花伝社、一九九二年

全国過労死を考える家族の会編『日本は幸福か――過労死・残された五〇人の妻たちの手記』教育史料出版会、一九九一年

「勤労観全国世論調査」『読売新聞』一九九三年二月一三日

The Metal Workers, Organ of the Metals and Engineering Worker's Union, November1991

過労死弁護団全国連絡会議『過労死110番全国集計結果』(1993・6)

岡村親宜「労災保険審議会報告と過労死労災認定の課題」『労働法律旬報』1308号(1993年3月25日)

西村健一郎『労災保障と損害賠償』一粒社、一九八八年

岡村親宜『過労死と労災補償』労働旬報社、一九九〇年

労働省編『こうして減らす残業・休日出勤――所定外労働削減要綱』一九九一年

労働省編『労働時間短縮推進計画――活力あるゆとり創造社会の実現をめざして』一九八八年

労働省労働基準局賃金時間部労働時間課編『労働時間白書――労働時間短縮の現状と課題』日本労働研究機構、一九九二年

労働省労働基準局編『平成五年版 労働時間のしおり』全国労働基準関係団体連合会。

石井甲二『労働時間と日本経済』労務行政研究所、一九八二年

谷口隆志『労働時間問題の現状と課題』労務行政研究所、一九八六年

『行政機構シリーズ・便覧・労働省』教育社

『労働省25年史』労働行政調査研究会、一九七三年

久米郁男「行政機関の自律性と能力――労働時間規制行政を手がかりとして」『神戸法学年報』六号(一九九〇年)

久米郁男「現代日本の政治エリート①」『法学論叢』一九八八年五月

伊藤光利「大企業労使連合の形成」『レヴァイアサン』二号(一九八八年春)

D.I.Okimoto,Political Inclusivity: The Domestic Structure of Trade,in,T.Inoguchi& D.I.Okimoto eds.,The Political Economy of Japan, Vol.2, Stanford 1988[ダニエル・I・オキモト「政治的包括性:国内の貿易構造」『現代日本の政治経済②』総合研究開発機構、一九八七年])

田原総一朗『日本の官僚』文春文庫、一九八四年

佐高信『日本官僚白書』講談社、一九八六年

屋山太郎「労働省を廃棄せよ」『週刊新潮』一九九三年三月一八日号

井上浩『労働基準監督官日記』日本評論社、一九七九年

全労働省労働組合『民主的労働行政をめざして』一九八四年

津田真徴『労使関係の国際比較――三五か国の比較研究』日本労働協会、一九六九年

山口浩一郎・渡辺章・菅野和夫編『変容する労働時間制度――主要五か国の比較研究』日本労働協会、一九八八年

荒木尚志『労働時間の法的構造』有斐閣、一九九一年

木下富夫『労働時間と賃金の経済学』中央経済社、一九九〇年

小野旭・佐野陽子編『「働き蜂」社会はこう変わる――問われる日本の労働時間』東洋経済新報社、一九八七年

野沢浩『労働と紛争』労働科学研究所、一九八二年

藤本武・下山房雄・井上和衛『日本の生活時間』労働科学研究所、一九六五年

同『国際比較・日本の労働条件』新日本出版社、一九八四年

同『国際比較・日本の労働者』新日本出版社、一九九〇年

同編『日本人のライフスタイル』労働科学研究所、一九七八年

森岡孝二「残業およびサービス残業の実態と労基法改正の必要性」『経済科学通信』七一号、一九九二年一一月

同「日本の労働者の生活構造」過労死弁護団編『Karoshi国際版』

同「日本型企業社会と労働時間構造の二極化――過労死問題への一アプローチ」基礎経済科学研究所編『日本型企業社会の構造』労働旬報社、一九九二年

野田進・和田肇『休み方の知恵』有斐閣、一九九一年

西谷敏『ゆとり社会の条件』労働旬報社、一九九二年

暉峻淑子『豊かさとは何か』岩波新書、一九八九年

岡澤憲芙『スウェーデンはどうなる』岩波ブックレット、一九九三年

同『スウェーデンの挑戦』岩波新書、一九九一年

R.Meidner,The Swedish Model,Centre for Research on Work and Society of York University, Sept.1992.

J.B.Shore, The Overworked American---The Unexpected Decline of Leisure, New York1991(『働きすぎのアメリカ人』窓社、一九九三年)

J.B.Shore,Workers of the World,Unwind,Technology Review,Nov.ーDec.1991.

荒又重雄『ロシア労働政策史』恒星社厚生閣、一九七一年

大津定美『現代ソ連の労働市場』日本評論社、一九八八年

岡田裕之「労働者国家の労働日」『経営志林』二一巻三・四号、一九八四・八五年

田中元『古代日本人の時間意識』吉川弘文館、一九七五年

小原信『日本人の時間意識』三笠書房、一九八七年

総合研究開発機構(NIRA)『生活水準の歴史的推移』一九八五年

同『産業労働における勤勉性の研究』一九八五年

同『生活水準の歴史的分析』一九八八年

三浦豊彦『労働と健康の歴史』全六卷、労働科学研究所、一九七八ー九〇年

三浦豊彦『労働の歴史』紀伊国屋新書、一九六四年

S.Linhart, From Industrial to Postindustrial Society: Changes in Japanese Leisure-Related Values and Behavior, The Journal of Japanese Studies, Vol.14,No.2(Summer 1988)

T.C.Smith, Peasant Time and Factory Time in Japan,Past & Present,No.111(May1986)[高田洋子・一夫訳「日本における農民の時間と工場の時間」『大原社会問題研究所雑誌』三八五号、一九九〇年一二月]

T. C. Smith, Native Sources of JapaneseIndustrialization, 1750-1920, Berkeley 1988

網野善彦・塚本学・坪井洋文・宮田登『列島文化再考』日本エディタースクール出版部、一九八九年

網野善彦『無縁・公界・楽』平凡社、一九七八年

同『日本の歴史をよみなおす』筑摩書房、一九九一年

同『日本中世の民衆像』岩波新書、一九八〇年

同『日本論の視座』小学館、一九九〇年

村上泰亮・公文俊平・佐藤誠三郎『文明としてのイエ社会』中央公論社、一九七九年

遠藤元男『日本職人史の研究』全六巻、雄山閣、一九八五年

同『ヴィジュアル史料・日本職人史』全四冊、一九九一・九二年

同『職人と手仕事の歴史』東洋経済新報社、一九七八年

遠藤元男・山中裕編『年中行事の民俗学』弘文堂、一九八一年

西和夫『江戸の大工たち』学芸出版社、一九七〇年

福田アジオ『可能性としてのムラ社会――労働と情報の民俗学』青弓社、一九九〇年

同『日本村落の民俗的構造』弘文堂、一九八二年

古川貞雄『村の遊び日――休日と若者組の研究』平凡社、一九八六年

S・B・ハンレー(指昭博訳)『江戸時代の遺産』中央公論社、一九九〇年

西村直樹『休みは人権』学習の友社、一九八八年

速水融・鬼頭宏「庶民の歴史民勢学」『日本経済史②』岩波書店、一九八九年

斉藤修『商家の世界・裏店の世界』リブロポート、一九八七年

同『プロト工業化の時代』日本評論社、一九八五年

尾藤正英『江戸時代とはなにか』岩波書店、一九九二年

大石慎三郎他『江戸時代と近代化』筑摩書房、一九八六年

速水融・斉藤修・杉山伸也編『徳川社会からの展望』同文館、一九八九年

守田志郎『二宮尊徳』朝日新聞社、一九八九年

武田清子編『比較近代化論』未来社、一九七〇年

加藤周一・木下順二・丸山真男『日本文化のかくれた形』岩波書店、一九八四年

丸山真男『忠誠と反逆』筑摩書房、一九九二年

柳田国男編『明治文化史⑬風俗編』洋々社、一九五四年

渋沢敬三編『明治文化史⑫生活編』洋々社、一九五五年

石川弘義監修『余暇・娯楽研究基礎文献集』大空社、一九九〇年

工藤誠甫『史録 ILO誕生記』日本労働協会、一九八八年

斉藤一『労働時間』東洋書館、一九四八年

同・監修『労働時間』労働科学研究所、一九八一年

藤本武『賃金と労働時間』ミネルヴァ書房、一九五九年

同『労働時間』岩波新書、一九六三年

社会政策学会『労働時間と職務給』御茶の水書房、一九六四年。

高度成長期を考える会編『高度成長と日本人①②』日本エディタースクール出版部、一九八五年

富永健一『日本産業社会の転機』UP選書、一九八八年

同『日本の近代化と社会変動』講談社文庫、一九九〇年

加藤哲郎『ジャパメリカの時代に――現代日本の社会と国家』花伝社、一九八八年

『生活の世界歴史』全一〇巻、河出文庫

角山栄『時計の社会史』中公新書、一九八四年

G・クラーク、S・ピゴット(田辺・梅原訳)『先史時代の社会』法政大学出版局、一九七〇年

M・サーリンズ(山内旭訳)『石器時代の経済学』法政大学出版局、一九八四年

J・クチンスキー(良知・小川訳)『労働の歴史』法政大学出版局、一九七〇年

A・トーマ(松本重治訳)『労働史講話』日本労働協会、一九七四年

L.Mumford,Technics and Civilization, 1934[生田勉訳、鎌倉書房、一九五三年]

J.Le Goff, Temps de l'Eglise et temps du marchand, Annales ESC,no.3(1960)[新倉俊一訳「教会の時間と商人の時間」『思想』六六三号、一九七九1年九月]

J.Pieper,Nusse und Kult,Munchen 1965[稲垣良典訳『余暇と祝祭』講談社学術文庫、一九八八年]

E. P.Thompson, Time, Work-discipline and Industrial Capitalism, Past & Present, No.38(Dec.1967)

M.Ende,MOMO,Stuttgart 1973[大島かおり訳『モモ』岩波書店、一九七六年]

J. Le Goff, Time, Work, & Culture in the Middle Ages, Chicago 1980

S.Kern, The Culture of Time and Space 1880-1918, Cambridge 1983[浅野敏夫訳『時間の文化史』法政大学出版局、一九九三年]

J.Attali, Histoires du Temps, Paris 1982[蔵持不三也訳『時間の歴史』原書房、一九八六年]

P.Ricoeur,Temps et Recit, Paris 1983[久米博訳『時間と物語』新曜社、一九八七年] A.Gorz, Les Chemins du Paradis,Paris 1983[辻由美訳『エコロジー共働体への道』技術と人間、一九八五年]

P.Heritier, Nouvelle Crois-sance et Emploi, Paris 1988[若森章孝監訳『オルタナティブエコノミーへの道』大村書店、一九九一年]

H.Applebaum,The Concept of Work---Ancient,Medieval, and Modern, Albany 1992.

R. Pirker, Zeit, Macht und Okonomie---Zur Konstitution und Gestalt-barkeit von Arbeitszeit, Frankfurt 1992

P.Hewitt, About Time, London 1993

喜安朗『パリの聖月曜日』平凡社、一九八二年

福井憲彦『時間と習俗の社会史』新曜社、一九八六年

川北稔編『「非労働時間」の生活史』リブロポート、一九八七年

A・コルバン(小倉孝誠他訳)『時間・欲望・恐怖――歴史学と感覚の人類学』藤原書店、一九九三年

片倉もとこ『イスラームの日常世界』岩波新書、一九九一年

E・J・ホブズボーム(鈴木・永井訳)『イギリス労働史研究』ミネルヴァ書房、一九六八年

阿部謹也・網野善彦・石井進・樺山紘一『中世の風景』上下、中公新書、一九八一年

阿部謹也『中世を旅する人びと』平凡社、一九七八年

同『中世の窓から』朝日新聞社、一九八一年

同『中世の星の下で』筑摩文庫、一九八六年

同『西洋中世の愛と人格』朝日新聞社、一九九二年

S・B・リンダー(江夏健一訳)『時間革命』好学社、一九七一年

M.Morishima,Confucious and Capitalism,The Courier,Dec.1987

森嶋通夫『なぜ日本は「成功」したか』TBSブリタニカ、一九八四年

P.L.Berger,The Capitalist Revolu-tion, New York 1986

P.L.Berger & Hsin M.Hsiao eds., In Search of An East Asian Development, New Brunswick 1988

M.Weber,Die protestantische Ethik und der >Geist<des Kapitalismus, 1904-05[梶山力・大塚久雄訳『プロテスタンティズムの倫理と資本主義の精神』岩波文庫]

重田澄男『資本主義の発見』御茶の水選書、一九八三年

基礎経済科学研究所編『ゆとり社会の創造』昭和堂、一九八九年

『海外からみたニッポンの労働像――主要一二か国の調査結果』日本ILO協会、一九八九年、

桑原靖夫『国境を越える労働者』岩波新書、一九九一年

竹前栄治『アメリカ対日労働政策の研究』日本評論社、一九七〇年

同『戦後労働改革――GHQ労働政策史』東京大学出版会、一九八二年

遠藤公嗣『日本占領と労使関係政策の成立』東京大学出版会、一九八九年

氏原正治郎『日本の労使関係と労働政策』東京大学出版会、一九八九年

竹前栄治・袖井林二郎編『戦後日本の原点』悠思社、一九九二年

西成田豊『近代日本労資関係史の研究』東京大学出版会、一九八八年

A.Gordon, The Evolution of Labor Relations in Japan, Cambridge 1985

佐々木毅『いま政治になにが可能か』中公新書、一九八六年

同『政治はどこへ向かうのか』中公新書、一九九二年

通商産業調査会編『日米構造問題協議最終報告』一九九〇年

伊丹敬之『人本主義企業』ちくま文庫、一九九三年

奥村宏『新版 法人資本主義の構造』社会思想社、一九九一年

同『法人資本主義』御茶の水書房、一九八五年

下田博次『テクノ症候群』TBSブリタニカ、一九八四年

小磯彰夫『富士銀行行員の記録』晩声社、一九九一年

岡村親宣『ロボットは人間に危害を加えてはならない』労働基準調査会、一九八五年

野原光・藤田栄史編『自動車産業と労働者』法律文化社、一九八八年

戸塚秀夫・兵藤釖『労使関係の転換と選択』日本評論社、一九九一年

村田和彦「市場変動と生産合理化」『一橋大学・商学研究』第三三号、一九九三年

「日立製作所武蔵工場事件・最高裁判所判決を読む」『労働法律旬報』一九九二年二月下旬号

梅本浩志『バカンス裁判』三一書房、一九八九年

牧野富夫『日本型企業社会の神話』新日本出版社、一九九三年

加藤光一『アジア的低賃金の<基軸>と<周辺>』日本経済評論社、一九九一年

間宏・北川隆吉編『経営と労働の社会学』東京大学出版会、一九八五年

H・ブレイヴァーマン(富沢賢治訳)『労働と独占資本』岩波書店、

T.Kato & R.Steven,Is Japanese Capitalism Post-fordist?, Melbourne 1991

加藤哲郎=R・スティーヴン編訳『国際論争 日本的経営はポスト・フォーディズムか?』窓社、一九九三年

東京大学社会科学研究所編『現代日本社会』全七巻、東京大学出版会、一九九一ー九二年、

熊沢誠『労働者管理の草の根』日本評論社、一九七六年

同『日本的経営の明暗』筑摩書房、一九八九年

京谷栄二『フレクシビリティとはなにか』窓社、一九九三年

B・コリア(花田・斉藤訳)『逆転の思考』藤原書店、一九九二年

R・ボワイエ(山田鋭夫訳)『レギュラシオン理論』新評論、一九八九年

A・リピエッツ(若森章孝訳)『勇気ある選択』藤原書店、一九九〇年

山田鋭夫『レギュラシオン・アプローチ』藤原書店、一九九一年(文献一覧付)

同『レギュラシオン理論』講談社現代新書、一九九三年

海老塚明「日本型『資本主義』とレギュラシオン」『情況』一九九〇年八月

篠田武司「日本資本主義と『ポスト・フォーディズム』」『立命館産業社会論集』第二六卷三号、一九九〇年

青木圭介「ポスト・フォーディズム論と日本的経営」『広島女子大学文学部紀要』第二六号、一九九一年

丸山恵也「日本的生産システムとフレキシビリティ」『経済評論』一九九二年一〇月ー九三年三月

渋井康弘「トヨタ・システムの再検討」『三田学会雑誌』第八五卷二号、一九九二年

松井暁「日本的労働過程の基本性格」『富山大学教養部紀要』第二五卷二号、一九九三年、加藤「日本はポスト・フォード主義か」『労働運動研究』第二五一号、一九九〇年

津久井佐喜男『産業労働の心理学』三和書房、一九六五年

『インタビュー<仕事>の世界』全一六冊、日本経済評論社、

鹿島敬『男の座標軸』岩波新書、一九九三年

中村達也『豊かさの孤独』岩波書店、一九九二年

小関智弘『粋な旋盤工』風媒社、一九七五年

内山節『戦後日本の労働過程』三一書房、一九八二年

石川弘義『欲望の戦後史』廣済堂出版、一九八九年

加藤哲郎「国民意識の変化と『生活保守主義』」歴史学研究会編『日本同時代史 5』青木書店、一九九〇年

加藤哲郎『戦後意識の変貌』岩波ブックレット、一九八九年

経済企画庁国民生活局『自由時間に対する国民の意識――平成元年度国民生活選好度調査』一九八九年

労働省編『新規学卒者の労働観・余暇観』一九八九年

日本生産性本部『平成四年度新入社員・働くことの意識調査』一九九二年

高橋祐吉『企業社会と労働者』労働科学研究所、一九九〇年

同『企業社会と労働組合』労働科学研究所、一九八九年

辻岡靖仁・北山利夫・西村直樹『長時間労働シンドローム』学習の友社、一九八四年

加藤仁『「円」の戦士』講談社、一九八九年

江坂彰『団塊サラリーマンの生き方』講談社文庫

鎌田慧『逃げる民』日本評論社、一九七六年

同『自動車絶望工場』講談社文庫

同『アジア絶望工場』講談社文庫

同『労働現場』岩波新書、一九八〇年

斉藤茂男『会社とは』日本経済新聞社、一九八一年

同『わが亡きあとに洪水よきたれ!』現代史出版会、一九七四年

同『飛び立ちかねつ鳥にしあらねば』晩声社、一九七八年

同『飽食窮民』共同通信社、一九九一年

佐藤誠『リゾート列島』岩波新書、一九九〇年

天野郁夫『学歴の社会史』新潮選書、一九九二年

久富善之『競争の教育』労働旬報社、一九九三年

同『調査で読む学校と子ども』草土文化、一九九三年

伊藤セツ他『生活時間』光生館、一九八四年

藤本武『最近の生活時間と余暇』労働科学研究所出版部、一九七四年

田中佑子『単身赴任の研究』中央経済社、一九九一年

大沢真理『企業中心社会を超えて』時事通信社、一九九三年

総務庁青少年対策室『目でみる世界青年意識調査』一九八九年

鎌田慧『教育工場の子どもたち』講談社文庫

桜井哲夫『「近代」の意味』NHKブックス、一九八四年

国民教育文化総合研究所『EC統合と教育改革調査団・資料集』一九九三年

P. Bachrach & M. Baraz, Power and Poverty: Theory and Practice,New York 1970

加藤哲郎『国家論のルネサンス』青木書店、一九八六年

同『社会と国家』、岩波書店、一九九二年。

同「現代資本主義の国家形態」藤田勇編『権威的秩序と国家』東京大学出版会、一九八七年

同「国民国家から世界国家へ?」田中浩編『現代世界と国民国家の将来』御茶の水書房、一九九〇年

同『東欧革命と社会主義』花伝社、一九九〇年

同「現代マルクス主義とリベラリズム」『レヴァイアサン』第一三号、一九九三年

「特集・現代市民社会と企業国家日本」『経済評論』一九九二年八月号

田口富久治編『ケインズ主義的福祉国家』青木書店、一九八九年

宮本憲一『現代資本主義と国家』岩波書店、一九八一年

中央大学社会科学研究所編『現代国家の理論と現実』中央大学出版部、一九九三年

B・ジェソップ(田口他訳)『プーランザスを読む』合同出版、一九八七年

同(田口他訳)『資本主義国家』御茶の水書房、一九八三年

M・カーノイ(加藤他訳)『国家と政治理論』御茶の水書房、一九九二年

B.Jessop, State Theory: Putting Capitalist States in their Place, Polity Press,1990

P.Evans/D.Rueschemeyer/T.Skocpol eds., Bringing the State Back in,CambridgeUP., 1985.

M.Weir/A.S.Orloff/T.Skocpol eds.,The Politics of Social Policy in the United States,Princeton UP.,1988.

T.Scokpol,Protecting Soldiers and Mothers:The Political Origins of Social Policyin the United States,Harvard UP.,1992

F.Block,Revising State Theory,Temple UP.,1987.

F.Block, Postindustrial Possibilities, University of California Press, 1990.

C.Pierson,Marxist Theory and Democratic Politics,University of California Press,1986.

C.Pierson,Beyond the Welfare State,Polity Press,1991.

G.Esping-Andersen,TheThree Worlds of Welfare Capitalism, Polity Press,1990.

J.A.Caporaso & D.P.Levine, Theories of Political Economy,Cambridge UP.,1992.

C.W.Barrow,Critical Theories of the State:Marxist,Neo-marxist,Post-marxist, The University of Wisconsin Press,1993.

D.Held & C.Pollitt eds., New Forms of Democracy, SAGE, 1986.

S. Bowles & H.Gintis,Democracy and Capitalism, Basic Books,1986[加藤・小玉訳、大村書店、近刊].

F.Cunningham,Democratic Theory and Socialism,Cambridge UP.,1987[中谷・重森訳、日本経済評論社、一九九二年]

D. Held,Models of Democracy,Polity Press,1987.

S.Lash & J.Urry,The End of Organized Capitalism,The University of Wisconsin Press,1987.

J.Keane,Democracy and Civil Society, Verso,1988.

D.Held,Political Theory and the Modern State, Polity Press,1989.

H.Corr & L.Jamieson eds., Politics of Everyday Life, Macmillan,1990.

J.Keane,The Media and Democracy,Polity Press,1991.

D.Held ed.,Prospects for Democracy,PolityPress,1993.

E.Laclau/S.Mouffe,Hegemony and Socialist Strategy,Verso,1985[石坂・山崎訳『ポスト・マルクス主義と政治』大村書店、一九九二年]

E.Laclau,New Reflections on the Revolution of Our Time, Verso,1990.

C.Mouffe ed.,Dimensions of Radical Democracy, Verso, 1992.

C.Nelson/L.Grossberg eds.,Marxism and the Interpretation of Culture, University of Illinois Press, 1988.

N.P.Mouzelis, Post-Marxist Alterna-tives,Macmillan,1990.

E.M.Wood, The Retreatfrom Class, Verso, 1986.

若森章孝「現代資本主義と国家――フランス・レギュラシオン学派の現代国家論」『関西大学経済論集』三六卷一号、一九八六年

A・リピエッツ(平田清明訳)「レギュラシオンの経済学から政治学へ」『経済評論』一九八九年九・一〇月

宮本太郎「ポスト・フォード主義の社会と国家」『経済評論』一九八九年五月

清水耕一「蓄積体制とレギュラシオン」『同志社大学経済学論叢』第四一卷四号、一九九〇年

木原滋哉「国家へのレギュラシオン・アプローチ」『経済評論』一九九二年一月

中島康予「接合・レギュラシオン・ソシエタライザーション――レギュラシオンの政治学」中央大学社会科学研究所編『現代国家の理論と現実』中央大学出版部、一九九三年

池田信「国家論と社会政策研究――ジェソップ国家論に学ぶ」『関西学院大学経済学論究』第四六卷四号、一九九三年

伊藤正純「フォーディズムのオルタナティブは?」『月間フォーラム』一九九三年一月号、

S.Hall & M.Jacques eds.,New Times, Lawrence & Wishart,1989.

B.Jessop, Regulation Theories in Retrospect and Prospect,Economies et societes,Serie R,no.4,1989.

S.Clarke ed.,The State Debate,Macmillan,1991.

W.Bonefeld & J.Holloway eds.,Post-Fordism and Social Form,Macmil-lan 1991.

B.Jessop et al.,Thatcherism,Polity Press,1988

B.Jessop,Changing Forms and Functions of the State in an era of globaliza-tion and regionalization, Paper presented to EAPE Conference, Paris 4-7 November1992. D.Held, The Decline of the Nation State,in,S.Hall & M.Jacques eds.,New Times.

A.G.McGrew &P.G.Lewis et al.,Global Politics,Polity Press,1992.

S.Hall/B.Gieben eds.,Formation of Modernity,Polity Press1992.

J.Allen/P.Braham/P.Lewis eds.,Political and Economic Forms of Modernity,Polity Press,1992

R.Bocock/K.Thompson eds.,Social and Cultural Forms of Modernity,Polity Press,1992.

S.Hall/D.Held/T.McGrew eds., Modernity and Its Futures,Polity Press,1992.

F・エンゲルス『猿が人間になるにあたっての労働の役割』国民文庫

K・ビュヒャー(高山洋吉訳)『労働とリズム』第一出版、一九四四年

松園万亀雄編『社会人類学リーディングス』アカデミア出版、一九八二年

『人類学講座』全一三巻、雄山閣、一九八一年

鈴木修次『日本漢語と中国』中公新書、一九八一年

大野晋『日本語をさかのぼる』岩波新書、一九七四年

同『日本語について』角川文庫、一九七九年

山川肇『労働観試論』農山漁村文化協会・人間選書、一九七八年

ホイジンガ(高橋英夫訳)『ホモ・ルーデンス』中公文庫、一九七三年

R・カイヨワ(清水・霧生訳)『遊びと人間』岩波書店、一九七〇年

J・ハーバーマス(細谷貞雄訳)『公共性の構造転換』未来社、一九七三年

I・ウォーラーステイン(川北稔訳)『史的システムとしての資本主義』岩波書店、一九八五年

野沢浩『労働と余暇』日本労働協会、一九七五年

S・パーカー(野沢・高橋訳)『労働と余暇』TBS出版会、一九七五年

M・ハリソン(工藤政司訳)『買い物の社会史』法政大学出版局、一九九〇年

H・アレント(志水速雄訳)『人間の条件』中央公論社、一九七三年

F・ルークス(蔵持・信部訳)『肉体』マルジュ社、一九八三年

綾部恒雄編『外から見た日本人』朝日選書、一九九二年

岩田慶治『人間・遊び・自然――東南アジア世界の背景』NHKブックス、一九八六年

青沼吉松・小泉幸之輔・山田卓『余暇文明の労働問題』時潮社、一九七五年

加藤周一他『日本人の死生感』上下、岩波新書、一九七七年

加藤周一『日本人とは何か』講談社文庫、一九七六年

梅原猛『文明への問い』集英社文庫、一九八六年

神崎宣武『物見遊山と日本人』講談社現代新書、一九九一年

香月洋一郎『景観のなかの暮し』未来社、一九八三年

大沢正道『遊戯と労働の弁証法』紀伊国屋書店、一九七九年

内山節『労働過程論ノート』田畑書店、一九七六年

同『労働の哲学』田畑書店、一九八二年

清水正徳『働くことの意味』岩波新書、一九八二年

真木悠介『時間の比較社会学』岩波書店、一九八一年。

同『気流の鳴る音』岩波書店

今村仁司『労働のオントロギー』勁草書房、一九八一年

同『仕事』弘文堂、一九八八年。

同『理性と権力――生産主義的理性批判の試み』勁草書房、一九九〇年。

小倉利丸『支配の「経済学」』れんが書房新社、一九八五年

同『搾取される身体性』青弓社、一九九〇年

菅孝行『身体論』れんが書房新社、一九八三年

高梨俊毅『労働復権の哲学』批評社、一九八五年

竹内静子『現代社会と労働存在』日本経済評論社、一九八七年

杉村芳美『脱近代の労働観』ミネルヴァ書房、一九九〇年、

内田弘『自由時間』有斐閣、一九九三年、

山科三郎『自由時間の哲学』青木書店、一九九三年。

F・パッペンハイム『近代人の疎外』岩波新書、一九六〇年

小野二郎『ウィリアム・モリス』中公新書、一九七三年

根井康之『市民社会と共同体』農山漁村文化協会・人間選書、一九七九年

L・コール(藤原新一郎訳)『居酒屋社会の経済学』ダイヤモンド社、一九八〇年

J・W・スコット『ジェンダーと歴史学』平凡社、一九九二年

E・F・シューマッハー(斉藤志郎訳)『人間復興の経済』佑学社、一九七六年

B・ラッセル「怠惰のすすめ」E・フロム(城塚登訳)編『社会主義ヒューマニズム』下巻、紀伊国屋書店、一九六七年

ゾーン=レーテル(寺田・水田訳)『精神労働と肉体労働』合同出版、一九七五年

J・L・プチ(今村・松島訳)『労働の現象学』法政大学出版局、一九八八年

都筑卓司『時間の不思議』講談社、一九九一年

チェルニン(田井正博訳)『時間のはなし』東京図書、一九八九年

奥林康司『労働の人間化・その世界的動向』有斐閣選書、一九八一年

M・メロー他(佐藤・白井訳)『ワーカーズコレクティヴ』緑風出版、一九九二年

坂本義和・大串和雄編『地球民主主義の条件』同文館、一九九一年

山口定・宝田善・進藤栄一・住沢博紀編『市民自立の政治戦略』朝日新聞社、一九九二年